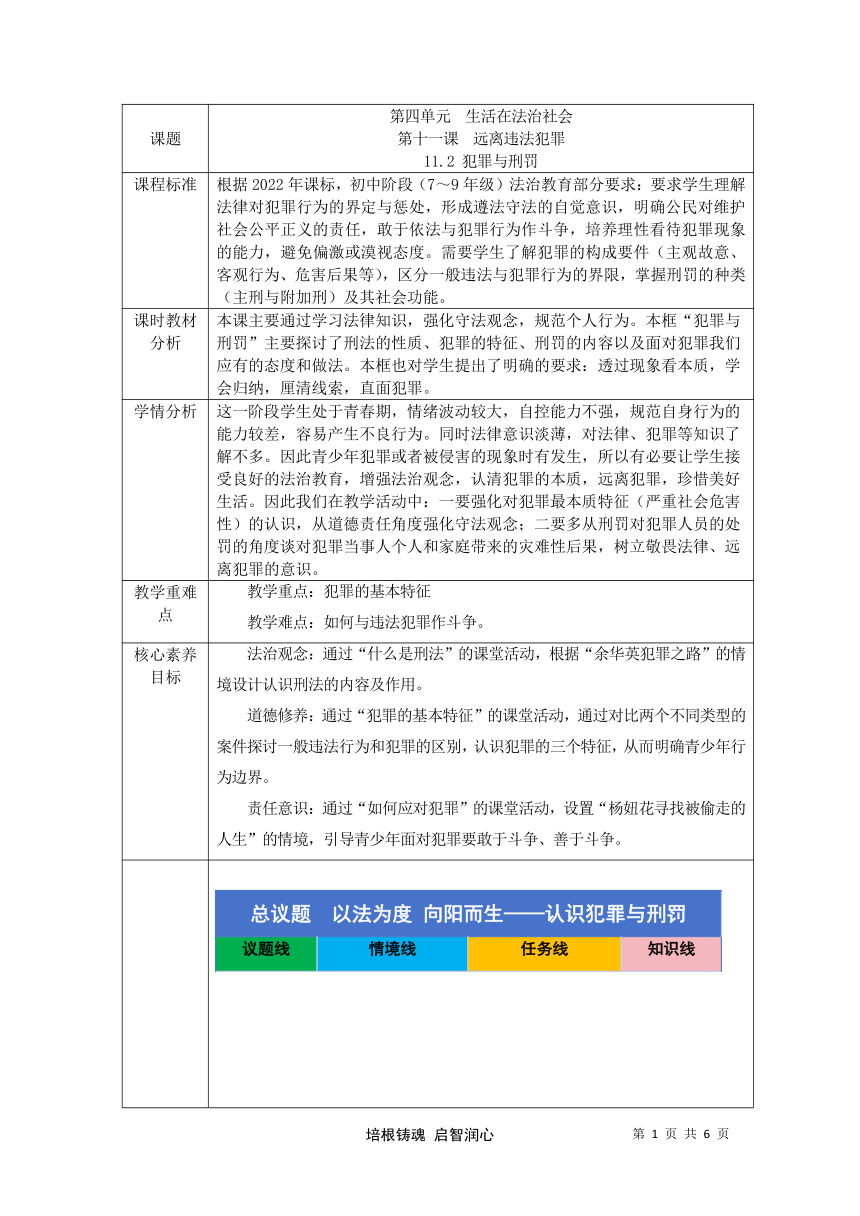

课题 第四单元 生活在法治社会 第十一课 远离违法犯罪 11.2 犯罪与刑罚 课程标准 根据2022年课标,初中阶段(7~9年级)法治教育部分要求:要求学生理解法律对犯罪行为的界定与惩处,形成遵法守法的自觉意识,明确公民对维护社会公平正义的责任,敢于依法与犯罪行为作斗争,培养理性看待犯罪现象的能力,避免偏激或漠视态度。需要学生了解犯罪的构成要件(主观故意、客观行为、危害后果等),区分一般违法与犯罪行为的界限,掌握刑罚的种类(主刑与附加刑)及其社会功能。 课时教材分析 本课主要通过学习法律知识,强化守法观念,规范个人行为。本框“犯罪与刑罚”主要探讨了刑法的性质、犯罪的特征、刑罚的内容以及面对犯罪我们应有的态度和做法。本框也对学生提出了明确的要求:透过现象看本质,学会归纳,厘清线索,直面犯罪。 学情分析 这一阶段学生处于青春期,情绪波动较大,自控能力不强,规范自身行为的能力较差,容易产生不良行为。同时法律意识淡薄,对法律、犯罪等知识了解不多。因此青少年犯罪或者被侵害的现象时有发生,所以有必要让学生接受良好的法治教育,增强法治观念,认清犯罪的本质,远离犯罪,珍惜美好生活。因此我们在教学活动中:一要强化对犯罪最本质特征(严重社会危害性)的认识,从道德责任角度强化守法观念;二要多从刑罚对犯罪人员的处罚的角度谈对犯罪当事人个人和家庭带来的灾难性后果,树立敬畏法律、远离犯罪的意识。 教学重难点 教学重点:犯罪的基本特征 教学难点:如何与违法犯罪作斗争。 核心素养目标 法治观念:通过“什么是刑法”的课堂活动,根据“余华英犯罪之路”的情境设计认识刑法的内容及作用。 道德修养:通过“犯罪的基本特征”的课堂活动,通过对比两个不同类型的案件探讨一般违法行为和犯罪的区别,认识犯罪的三个特征,从而明确青少年行为边界。 责任意识:通过“如何应对犯罪”的课堂活动,设置“杨妞花寻找被偷走的人生”的情境,引导青少年面对犯罪要敢于斗争、善于斗争。 设计思路 总议题 以法为度 向阳而生———认识犯罪与刑罚议题线情境线任务线知识线议题一:心中有法知敬畏———了解罪与罚 情境一:余华英的犯罪之路 情境二:我是小法官 任务一:什么是刑法? 任务二:犯罪的基本特征 刑法是规定什么行为是犯罪、应当承担何种刑事责任和对犯罪人处以何种刑罚的法律。 犯罪的基本特征:①犯罪是具有严重社会危害性的行为。 ②犯罪是具有刑事违法性的行为。 ③犯罪是应当受到刑罚处罚的行为。 议题二:行为有度守底线———应对犯罪行为 情境三:杨妞花被偷走的人生任务三:如何应对犯罪行为①面对犯罪行为,我们要敢于斗争,及时对受害者给予声援和救助; ②更要善于斗争,在保全自己、减少伤害的前提下,巧妙地借助他人或社会的力量,采取机智灵活的方式,有勇有谋地同犯罪行为作斗争。 教学过程 教师活动 学生活动 导入新课 通过课堂游戏“你知道这是哪部法律吗?”提问学生“你了解刑法吗?”引入本框主题刑法。 参与活动 设计意图 以学生乐于参与的游戏开启本框内容学习,激发学生学习积极性,为开启本框内容做铺垫。 议题一 心中有法知敬畏———了解罪与罚 【议学情境一】 余华英犯罪之路 经最高人民法院核准,2025年2月28日,贵州省贵阳市中级人民法院依照法定程序对余华英执行死刑。 据法院经审理查明,余华英为谋取非法利益,于1993年至2003年期间,分别伙同他人,在贵州省、重庆市、云南省等地流窜作案,拐卖儿童十七名。 【议学任务】1.观看视频,被告人余华英的行为属于何种违法行为,接受了什么处罚? 2.我们依据什么来判断她应受到何种处罚? 【议学小结】 刑法是规定什么行为是犯罪、应当承担何种刑事责任和对犯罪人处以何种刑罚的法律。 作用:我 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~