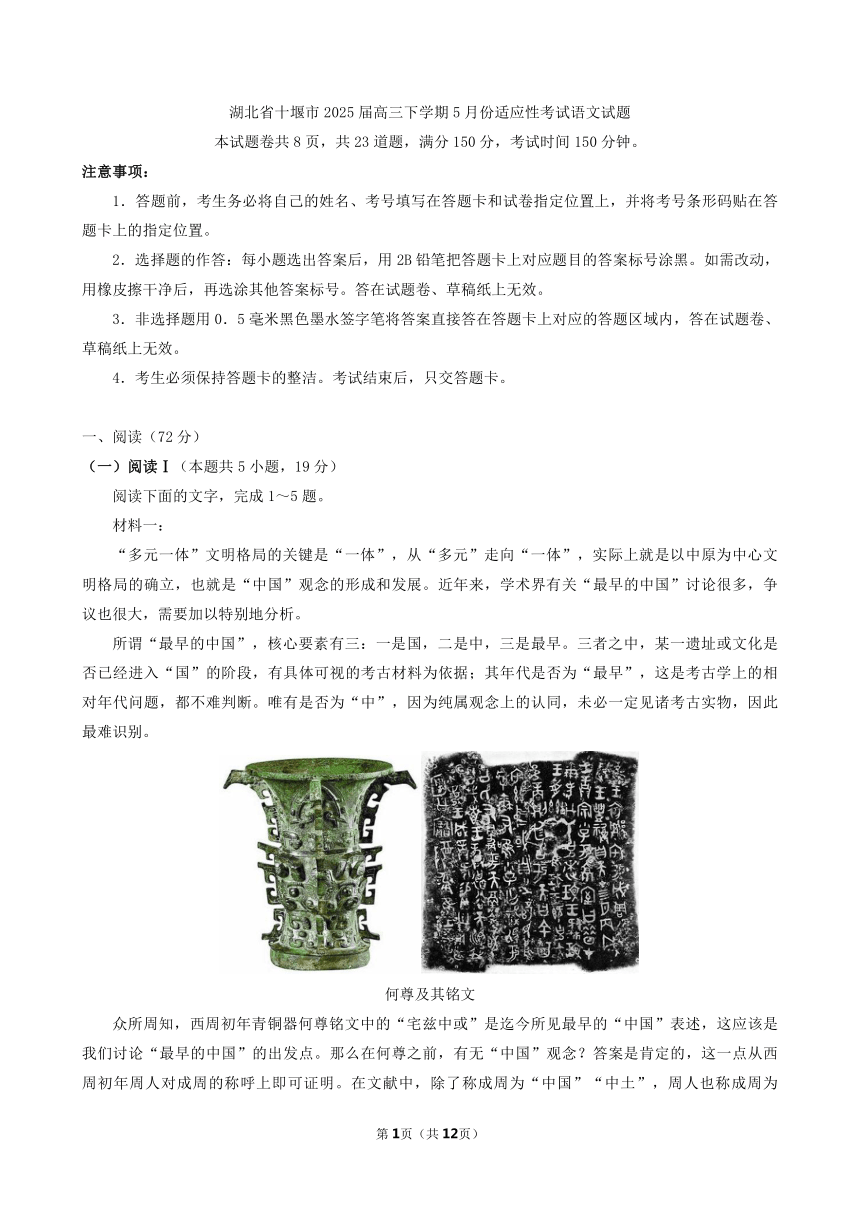

湖北省十堰市2025届高三下学期5月份适应性考试语文试题 本试题卷共8页,共23道题,满分150分,考试时间150分钟。 注意事项: 1.答题前,考生务必将自己的姓名、考号填写在答题卡和试卷指定位置上,并将考号条形码贴在答题卡上的指定位置。 2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。答在试题卷、草稿纸上无效。 3.非选择题用0.5毫米黑色墨水签字笔将答案直接答在答题卡上对应的答题区域内,答在试题卷、草稿纸上无效。 4.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,只交答题卡。 一、阅读(72分) (一)阅读Ⅰ(本题共5小题,19分) 阅读下面的文字,完成1~5题。 材料一: “多元一体”文明格局的关键是“一体”,从“多元”走向“一体”,实际上就是以中原为中心文明格局的确立,也就是“中国”观念的形成和发展。近年来,学术界有关“最早的中国”讨论很多,争议也很大,需要加以特别地分析。 所谓“最早的中国”,核心要素有三:一是国,二是中,三是最早。三者之中,某一遗址或文化是否已经进入“国”的阶段,有具体可视的考古材料为依据;其年代是否为“最早”,这是考古学上的相对年代问题,都不难判断。唯有是否为“中”,因为纯属观念上的认同,未必一定见诸考古实物,因此最难识别。 何尊及其铭文 众所周知,西周初年青铜器何尊铭文中的“宅兹中或”是迄今所见最早的“中国”表述,这应该是我们讨论“最早的中国”的出发点。那么在何尊之前,有无“中国”观念?答案是肯定的,这一点从西周初年周人对成周的称呼上即可证明。在文献中,除了称成周为“中国”“中土”,周人也称成周为“东国”和“东土”。既称“中”,又称“东”,岂不矛盾?其实并不矛盾,称成周为“东国”和“东土”,这是地理概念,因为周人兴起于关中,习惯上自称其居地为“西土”,其人为“西土人”或“西土之人”,成周在东,自然是“东国”或“东土”。 成周称“中国”和“中土”,则是文化概念,完全是因为这里本是“有夏之居”,久有“中国”的成说。《史记·周本纪》说得很清楚,周公之所以选择在此地营建洛邑,一是因为这里曾经是“居九鼎”的故地,二是因为此乃“天下之中,四方入贡道里均”。我们都知道,“九鼎”是夏王朝奠定政治正统的象征物,而四方入贡的传统也源自大禹的“任土作贡”。 因此,成周“中国”说,不是武王、周公兄弟的新发明,而是周人对夏商王朝政治传统的认同和继承,说明“中国”和“夏”是密不可分的,无“夏”则无所谓“中国”。成周“中国”说,标志着“中国”是超越族属的政治正统,是夏、商、周三族共同遵守的政治秩序,也是他们作为执政者对自身文明高度的自我标榜。正因为“中国”的这种政治和文化属性,这一称谓是可以随着政治实力的增减而转移的,原本力量弱小、被商人役使的“西土之人”———周人,在殷周鼎革之后,也每每以“中国”自诩,陶醉于“惠此中国,以绥四方”,主张“德以柔中国,刑以威四夷”,鄙视“秦僻在雍州,不与中国诸侯之会盟,夷翟遇之”。到春秋之世,“中国”已经完全转化为一个文化符号,成为“华夏”的异称,是中原华夏诸国对自身文明程度的自矜,也是它们与四方戎狄的文化区隔。 (摘编自甘阳《新雅中国史八讲》) 材料二: 在汉字的世界中,国家和疆域的概念都和武器“戈”有关。①真的假的?为什么看不出来呢?别急,让我们走进古老的汉字世界一探究竟。 ②看到“國”的甲骨文、金文,也许你会有些疑惑:咦,它怎么那么像“或者”的“或”呢?没错,这就是“或”!在今天它表示“或者、或许”的意思,但在古文字中,它是“國”的本字。 “國”和“或”之间的关系是什么呢?这还先要讲 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~