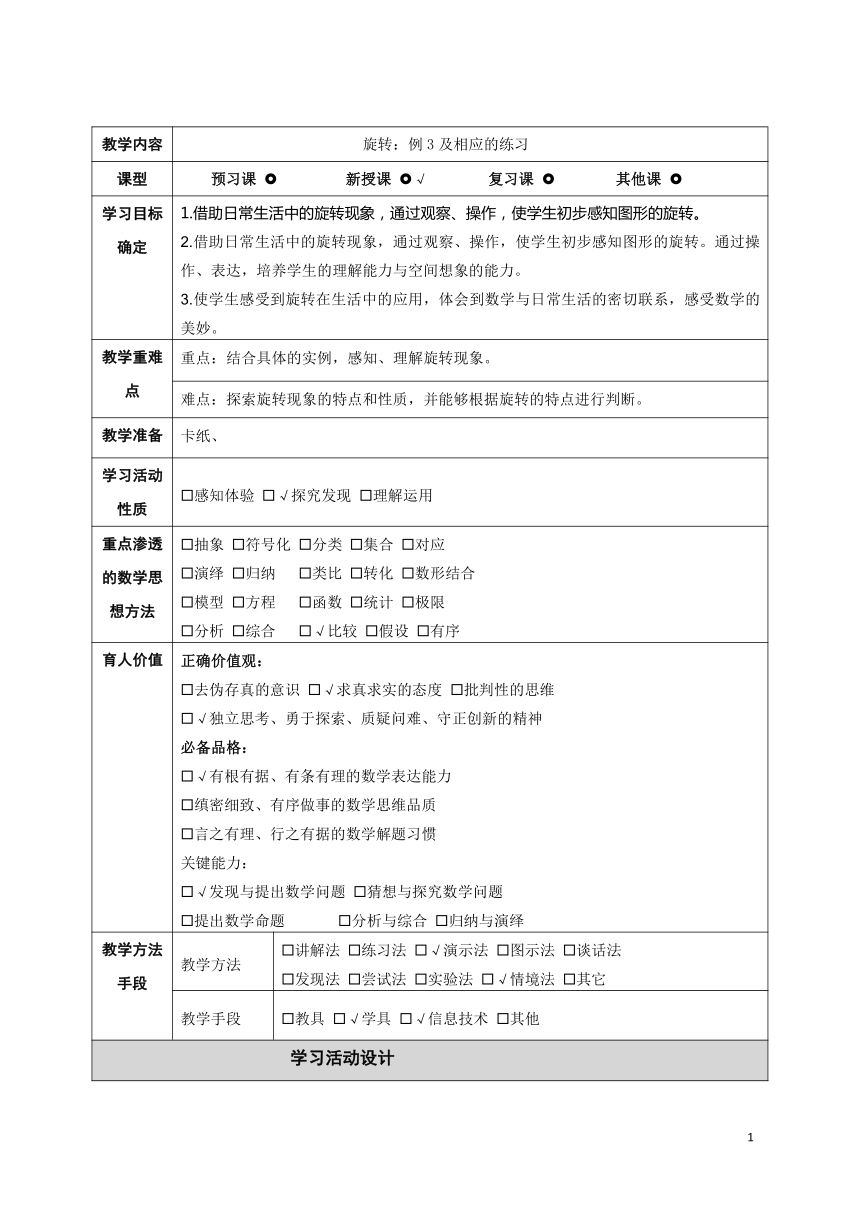

教学内容 旋转:例3及相应的练习 课型 预习课 新授课 √ 复习课 其他课 学习目标确定 1.借助日常生活中的旋转现象,通过观察、操作,使学生初步感知图形的旋转。 2.借助日常生活中的旋转现象,通过观察、操作,使学生初步感知图形的旋转。通过操作、表达,培养学生的理解能力与空间想象的能力。 3.使学生感受到旋转在生活中的应用,体会到数学与日常生活的密切联系,感受数学的美妙。 教学重难点 重点:结合具体的实例,感知、理解旋转现象。 难点:探索旋转现象的特点和性质,并能够根据旋转的特点进行判断。 教学准备 卡纸、 学习活动性质 感知体验 √探究发现 理解运用 重点渗透的数学思想方法 抽象 符号化 分类 集合 对应 演绎 归纳 类比 转化 数形结合 模型 方程 函数 统计 极限 分析 综合 √比较 假设 有序 育人价值 正确价值观: 去伪存真的意识 √求真求实的态度 批判性的思维 √独立思考、勇于探索、质疑问难、守正创新的精神 必备品格: √有根有据、有条有理的数学表达能力 缜密细致、有序做事的数学思维品质 言之有理、行之有据的数学解题习惯 关键能力: √发现与提出数学问题 猜想与探究数学问题 提出数学命题 分析与综合 归纳与演绎 教学方法手段 教学方法 讲解法 练习法 √演示法 图示法 谈话法 发现法 尝试法 实验法 √情境法 其它 教学手段 教具 √学具 √信息技术 其他 学习活动设计 教师活动 学生活动 环节一:创设情境、导入新课 展示游乐场各个项目运动的画面。(风车、旋转飞机和兔子时钟指针的转动)教师活动: 师:今天我们来研究游乐场剩下的这些项目的运动。请大家用手势比画比画。 师:同学们做得真好!像这样都是绕着一个固定的点转动的,就是我们今天要学习的运动方式———旋转。(板书课题:旋转)学生活动: 学生观察这些图形的运动特点,并用手势比画物体的运动。活动意图说明:从情境图出发,再次研究情境图中剩下的项目,有始有终。学生前面对对称、平移知识学习的经验,已为旋转内容的学习打下基础。初步感知旋转现象,顺势导入新课。环节二:认识旋转 1.出示教科书P31例3。 教师活动: 师:这些物体都是绕着点或轴转动。它们的方向、形状、大小发生了变化吗? 师引导学生小结:物体绕着一个点或轴转动,这样的现象叫做旋转。旋转物体的位置、方向在变,形状、大小不变。(板书) 师:生活中还有哪些物体的运动是旋转现象呢? 师:自己表演一个旋转现象,让你手里的东西旋转起来。学生活动: 【学情预设】方向发生了变化,形状、大小都没发生改变。 【学情预设】电风扇扇叶的转动是旋转现象;旋转门是旋转现象;钟表指针的运动也是旋转现象。有些学生会列举出一些不是单一运动方式的现象,引导学生抽离其中的旋转现象进行分析。活动意图说明:通过深入观察图形,从各方面去研究图形旋转的特征。与平移形成对比,更容易抓住特点区分图形的运动状况。环节三:动手操作,直观感受图形的旋转。 出示教科书P31“做一做”。 教师活动: 师:仔细观察,在陀螺旋转时你能看到什么? 学生活动: 引导学生表述自己的发现,将关注点放在由点的旋转所形成的图形上,以实现数学上的提升。活动意图说明:让学生通过转陀螺,直观感受纸片上的点旋转所形成的图形,初步从图形运动的角度来认识平面图形,发展学生的空间观念,为后续学习作好铺垫。环节四:巩固练习,提高认识 1.完成教科书P34“练习七”第7题。 2.完成教科书P34“练习七”第8题 3.完成教科书P35“练习七”第9题。 活动意图: 通过有梯度的练习,让学生在观察、操作、想象等数学活动中,进一步巩固对旋转现象的理解,增强学生的观察能力、想象能力和创造能力,发展学生初步的空间观念,感受数学美。 环节五:课堂小结 师:通过这节课的学习,你有 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~