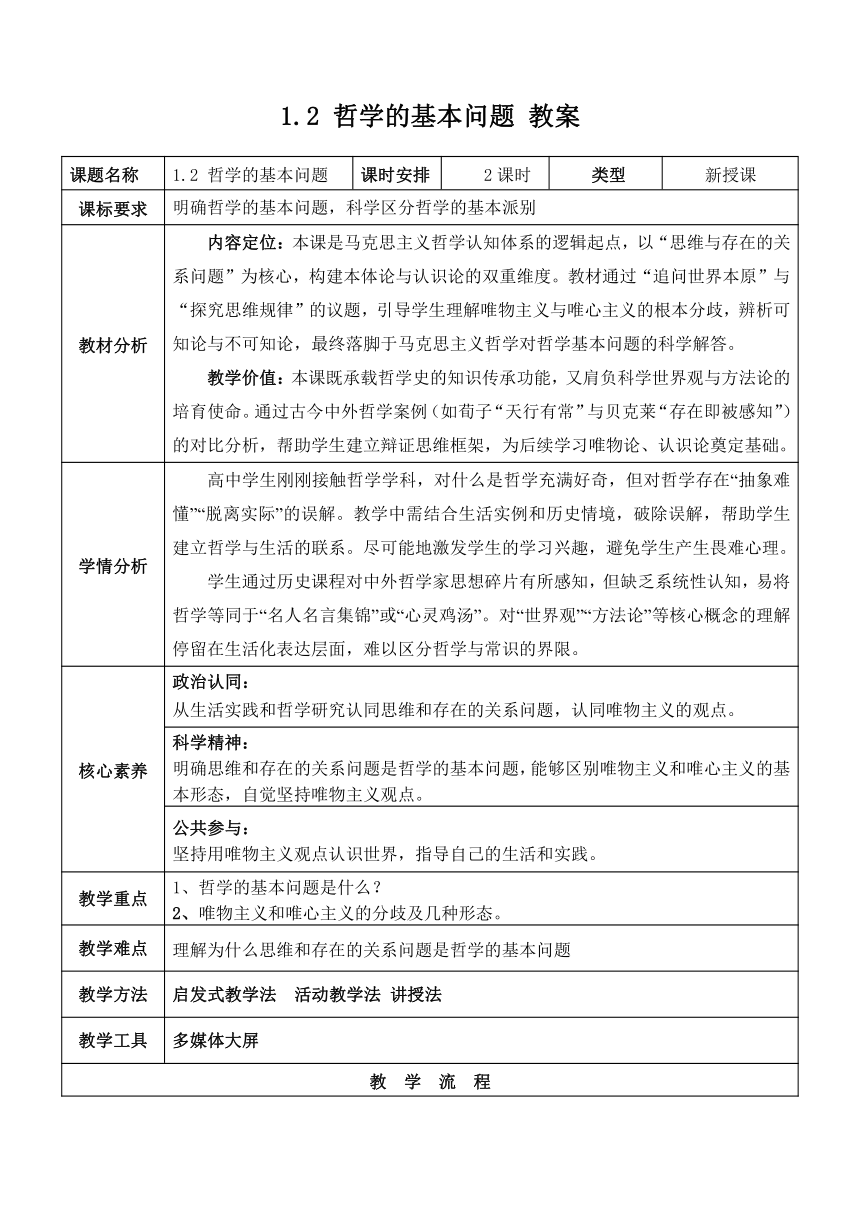

1.2 哲学的基本问题 教案 课题名称 1.2 哲学的基本问题 课时安排 2课时 类型 新授课 课标要求 明确哲学的基本问题,科学区分哲学的基本派别 教材分析 内容定位:本课是马克思主义哲学认知体系的逻辑起点,以“思维与存在的关系问题”为核心,构建本体论与认识论的双重维度。教材通过“追问世界本原”与“探究思维规律”的议题,引导学生理解唯物主义与唯心主义的根本分歧,辨析可知论与不可知论,最终落脚于马克思主义哲学对哲学基本问题的科学解答。 教学价值:本课既承载哲学史的知识传承功能,又肩负科学世界观与方法论的培育使命。通过古今中外哲学案例(如荀子“天行有常”与贝克莱“存在即被感知”)的对比分析,帮助学生建立辩证思维框架,为后续学习唯物论、认识论奠定基础。 学情分析 高中学生刚刚接触哲学学科,对什么是哲学充满好奇,但对哲学存在“抽象难懂”“脱离实际”的误解。教学中需结合生活实例和历史情境,破除误解,帮助学生建立哲学与生活的联系。尽可能地激发学生的学习兴趣,避免学生产生畏难心理。 学生通过历史课程对中外哲学家思想碎片有所感知,但缺乏系统性认知,易将哲学等同于“名人名言集锦”或“心灵鸡汤”。对“世界观”“方法论”等核心概念的理解停留在生活化表达层面,难以区分哲学与常识的界限。 核心素养 政治认同: 从生活实践和哲学研究认同思维和存在的关系问题,认同唯物主义的观点。 科学精神: 明确思维和存在的关系问题是哲学的基本问题,能够区别唯物主义和唯心主义的基本形态,自觉坚持唯物主义观点。 公共参与: 坚持用唯物主义观点认识世界,指导自己的生活和实践。 教学重点 1、哲学的基本问题是什么? 2、唯物主义和唯心主义的分歧及几种形态。 教学难点 理解为什么思维和存在的关系问题是哲学的基本问题 教学方法 启发式教学法 活动教学法 讲授法 教学工具 多媒体大屏 教 学 流 程 教学内容 教 学 活 动 一、引入新课 二、新课讲授 1.1.1什么是哲学的基本问题 1.1.2为什么思维与存在的关系问题是哲学的基本问题? 1.2.3 唯物主义和唯心主义 课堂小结,结束新课 【整体感知】 展示第一课逻辑框架,引导学生了解学习内容,展示本课学习目标 【新课导入】 情境探究:展示西游记中的天庭和中国古代的早朝图片 教师提问:“西游记的天庭是真实存在的吗?它是怎样创作出来的?像这种现实中不存在的东西属于什么范畴?” 学生自由发言 情境引入: 教师总结:思维和存在的含义 练习巩固:下列词语哪些是思维哪些是存在? 1.1.1 什么是哲学的基本问题 哲学的基本问题是思维与存在的关系问题,也就是物质与意识的关系问题。 1、思维和存在何者为本原: 例如:①“天行有常,不为尧存,不为桀亡。” ———荀子 意思是天道(自然规律)是恒久不变的,它并不因为尧(那样仁德的君主)而存 在,也不因为桀(那样残暴的君主)而消失。 ②“宇宙即是吾心,吾心即是宇宙” ———陆九渊 【注意:不能说划分唯物主义和唯心主义的标准是哲学的基本问题。】 思维和有没有同一性: 例如: ①可以知,人之性也;凡以知,物之理也。” ———荀子 意思是: 人有认识的能力,物体有可被认识的性质。指万事万物是可以被认识的。 ②“子非鱼,安知鱼之乐。” ———惠子 【注意:不能说可知论和不可知论是哲学的两大基本派别】 【小结:哲学的基本问题】 1.2.2 为什么思维与存在的关系问题是哲学的基本问题? 探究:在实际生活中,我们都会面对思维与存在的关系问题。如: 学生:学习计划 学习实际 教师:教学计划 教学实际 国家:财政政策 经济发展形势 农民:耕作的计划 耕作收获 医生:处方 病情 总结:1.思维与存在的关系问题,首先是人们在现实生活和实践活动中遇到的和无法回避的基本问题。 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~