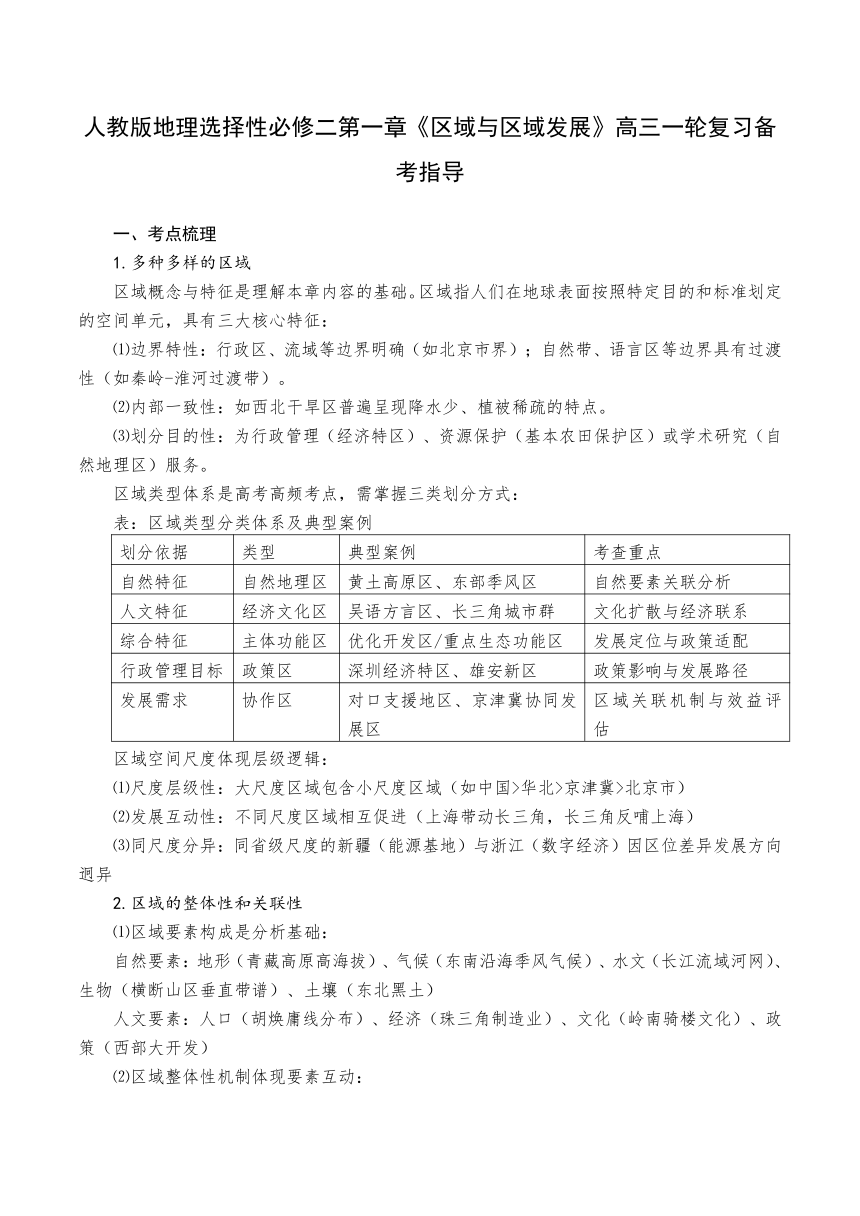

人教版地理选择性必修二第一章《区域与区域发展》高三一轮复习备考指导 一、考点梳理 1.多种多样的区域 区域概念与特征是理解本章内容的基础。区域指人们在地球表面按照特定目的和标准划定的空间单元,具有三大核心特征: ⑴边界特性:行政区、流域等边界明确(如北京市界);自然带、语言区等边界具有过渡性(如秦岭-淮河过渡带)。 ⑵内部一致性:如西北干旱区普遍呈现降水少、植被稀疏的特点。 ⑶划分目的性:为行政管理(经济特区)、资源保护(基本农田保护区)或学术研究(自然地理区)服务。 区域类型体系是高考高频考点,需掌握三类划分方式: 表:区域类型分类体系及典型案例 划分依据 类型 典型案例 考查重点 自然特征 自然地理区 黄土高原区、东部季风区 自然要素关联分析 人文特征 经济文化区 吴语方言区、长三角城市群 文化扩散与经济联系 综合特征 主体功能区 优化开发区/重点生态功能区 发展定位与政策适配 行政管理目标 政策区 深圳经济特区、雄安新区 政策影响与发展路径 发展需求 协作区 对口支援地区、京津冀协同发展区 区域关联机制与效益评估 区域空间尺度体现层级逻辑: ⑴尺度层级性:大尺度区域包含小尺度区域(如中国>华北>京津冀>北京市) ⑵发展互动性:不同尺度区域相互促进(上海带动长三角,长三角反哺上海) ⑶同尺度分异:同省级尺度的新疆(能源基地)与浙江(数字经济)因区位差异发展方向迥异 2.区域的整体性和关联性 ⑴区域要素构成是分析基础: 自然要素:地形(青藏高原高海拔)、气候(东南沿海季风气候)、水文(长江流域河网)、生物(横断山区垂直带谱)、土壤(东北黑土) 人文要素:人口(胡焕庸线分布)、经济(珠三角制造业)、文化(岭南骑楼文化)、政策(西部大开发) ⑵区域整体性机制体现要素互动: ①直接作用:人类活动直接影响自然(黄土高原过度开垦→水土流失) ②间接作用:文化制度通过行为影响环境(阿曼法拉吉水系的分段用水制度维系干旱区可持续) 典型案例:浙江青田稻鱼共生系统中,梯田地形保水土,亚热带气候促生长,鱼除草施肥,水稻遮阴供氧,形成千年循环系统(2005年入选全球农业遗产) ⑶区域差异与关联构成辩证关系: ①差异普遍性:地理位置(沿海vs内陆)、自然条件(热带雨林vs温带草原)、发展水平(发达经济体vs最不发达国家) ②关联基础:差异驱动要素流动(西气东输弥补能源分布不均) ③关联路径: 自然流动:湄公河跨境水资源、候鸟迁徙路线 人文流动:粤港澳大湾区技术扩散、中欧班列贸易联通 关联效应:改变区域发展方向(京津冀协同中北京研发-天津制造-河北配套的产业链重构) 图:区域关联性分析框架 二、重难点分析 1.教学重点突破 ⑴区域特征综合分析要求多要素整合: ①案例训练:分析青藏高原“高寒”特征需关联:低氧气候(自然)→ 牦牛畜牧业(人文)→ 生态脆弱性(整体性)。 ②高考落点:2024年全国乙卷以“科特迪瓦可可种植”为背景,要求分析自然条件(气候/土壤)与产业链(加工/贸易)的协同关系。 ⑵区域关联机制需区分流动类型: ①资源互补型:中亚天然气供应中国东部(2025年进口依存度71.9%)。 ②产业梯度型:长三角纺织业向江西转移(技术扩散+成本优化)。 ③生态牵连型:巴西雨林砍伐导致全球碳平衡失调。 2.教学难点化解 ⑴区域整体性动态分析需关注: ①时间滞后性:DDT农药使用(1980年代)→ 南极企鹅体内检出(2025年)。 ②空间传导性:黄土高原水土流失(上游)→ 黄河下游“地上悬河”(下游)。 ⑵区域尺度转换思维需强化训练: ①宏观到微观:中国能源“西产东消”格局(宏观)→ 哈密风电基地配套特高压线路(微观)。 ②尺度误读案例:比较“长江三角洲与上海市的发展条件”属逻辑错误(尺度不对 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~