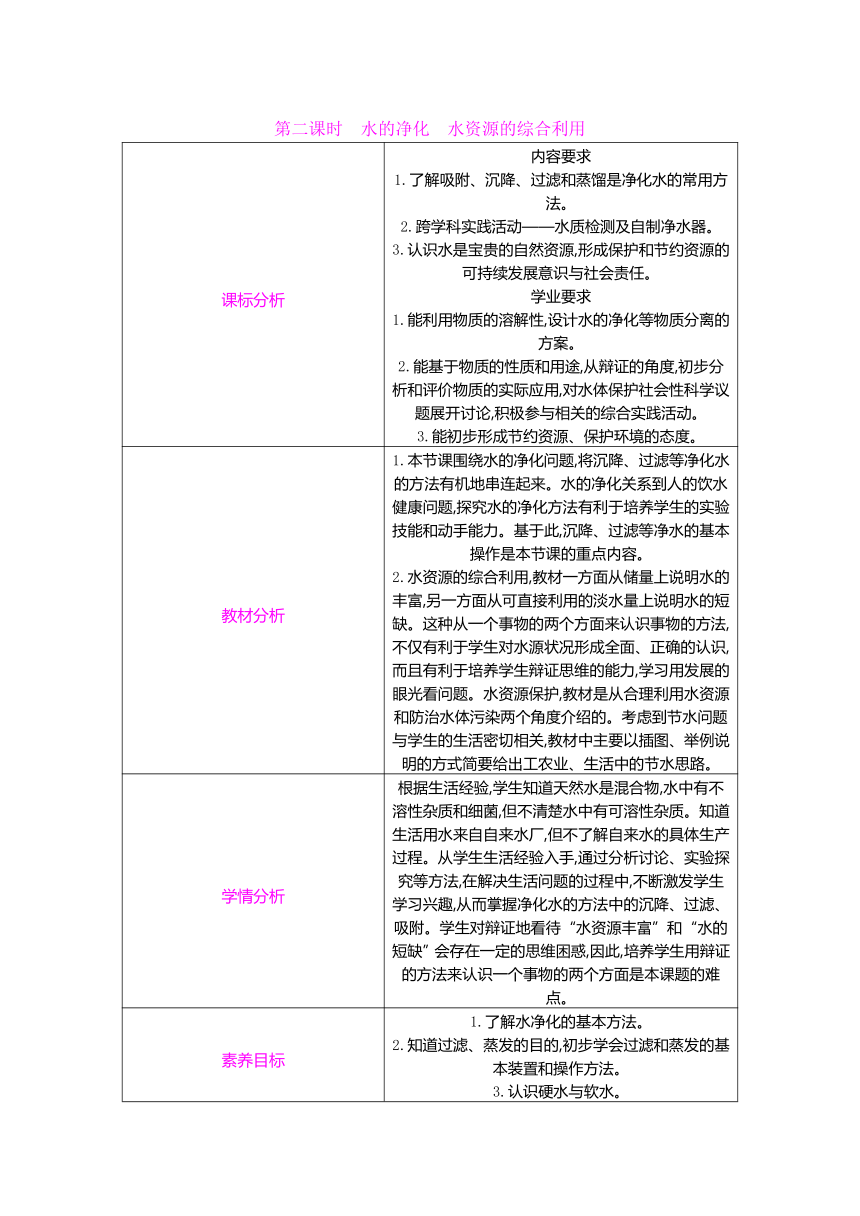

第二课时 水的净化 水资源的综合利用 课标分析 内容要求 1.了解吸附、沉降、过滤和蒸馏是净化水的常用方法。 2.跨学科实践活动———水质检测及自制净水器。 3.认识水是宝贵的自然资源,形成保护和节约资源的可持续发展意识与社会责任。 学业要求 1.能利用物质的溶解性,设计水的净化等物质分离的方案。 2.能基于物质的性质和用途,从辩证的角度,初步分析和评价物质的实际应用,对水体保护社会性科学议题展开讨论,积极参与相关的综合实践活动。 3.能初步形成节约资源、保护环境的态度。 教材分析 1.本节课围绕水的净化问题,将沉降、过滤等净化水的方法有机地串连起来。水的净化关系到人的饮水健康问题,探究水的净化方法有利于培养学生的实验技能和动手能力。基于此,沉降、过滤等净水的基本操作是本节课的重点内容。 2.水资源的综合利用,教材一方面从储量上说明水的丰富,另一方面从可直接利用的淡水量上说明水的短缺。这种从一个事物的两个方面来认识事物的方法,不仅有利于学生对水源状况形成全面、正确的认识,而且有利于培养学生辩证思维的能力,学习用发展的眼光看问题。水资源保护,教材是从合理利用水资源和防治水体污染两个角度介绍的。考虑到节水问题与学生的生活密切相关,教材中主要以插图、举例说明的方式简要给出工农业、生活中的节水思路。 学情分析 根据生活经验,学生知道天然水是混合物,水中有不溶性杂质和细菌,但不清楚水中有可溶性杂质。知道生活用水来自自来水厂,但不了解自来水的具体生产过程。从学生生活经验入手,通过分析讨论、实验探究等方法,在解决生活问题的过程中,不断激发学生学习兴趣,从而掌握净化水的方法中的沉降、过滤、吸附。学生对辩证地看待“水资源丰富”和“水的短缺”会存在一定的思维困惑,因此,培养学生用辩证的方法来认识一个事物的两个方面是本课题的难点。 素养目标 1.了解水净化的基本方法。 2.知道过滤、蒸发的目的,初步学会过滤和蒸发的基本装置和操作方法。 3.认识硬水与软水。 4.认识水与人类的密切关系,认识水是人类宝贵的资源。 5.了解水污染的因素和防治方法。 教学重点 水的净化。 教学难点 硬水与软水。 教学过程 教师活动 学生活动 设计意图 [情境导入] [导入]一杯浑浊的水中含有多种杂质,我们如何处理使水变得更纯净 [新知探究] 一、水的净化 1.[提出问题]怎样将实验桌上这杯浑浊的水变得澄清 从实际生活中存在的问题,思考如何使水变得纯净 以身边的实例引出课题,突出化学学习的实用性,激发强烈的学习兴趣 续表 2.自然界的水都或多或少的含有泥沙这样的不溶性杂质和食盐这样的可溶性杂质,因此自然界的水都是混合物。如何除去这些不溶性和可溶性杂质,这就是水的净化问题。首先我们先看一下怎样除去这些不溶性的杂质 (1)不溶性杂质的净化 ①沉淀演示实验:观察浑浊的水的静置,并比较大颗粒和小颗粒沉降的快慢,从而得出加絮凝剂的作用:使小的颗粒凝聚成大的颗粒,加快沉降。 ②原理:过滤是一种能从液体中分离出不溶性固体的方法。利用它可以将不溶于水的杂质与水分离。 (2)过滤———除去液体中固体小颗粒的净化方法 过滤是一种能从液体中分离出不溶性固体的方法,适用于分离液体中混有的固体杂质,是一种常用的分离混合物的方法。 ①过滤所需的仪器:漏斗、玻璃棒、烧杯(两个)、铁架台(带铁圈)等。 ②过滤装置:如图所示。 ③注意事项:一贴、二低、三靠。 一贴:滤纸紧贴漏斗的内壁,中间不要留有空隙。 二低:滤纸的边缘要稍低于漏斗的边缘,注入漏斗的液体液面要低于滤纸的边缘。 三靠:一是倾倒液体的烧杯口与引流的玻璃棒紧靠,二是玻璃棒的下端要与三层滤纸的一边相接触;三是漏斗末端的尖嘴部分与烧杯内壁紧靠,使滤液沿烧杯壁流下。 [提问1]若液体过滤两次后仍浑浊,可能的原因有哪些 [分析 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~