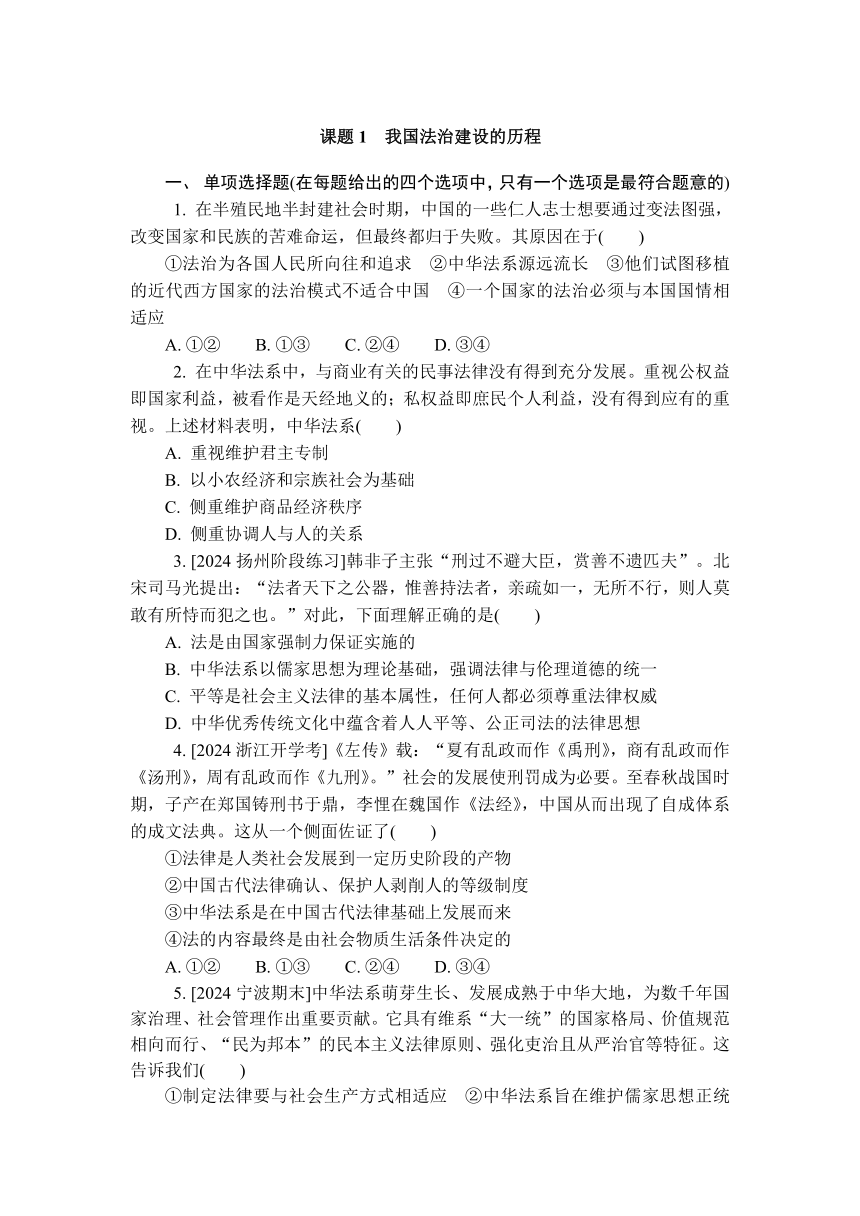

课题1 我国法治建设的历程 一、 单项选择题(在每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题意的) 1. 在半殖民地半封建社会时期,中国的一些仁人志士想要通过变法图强,改变国家和民族的苦难命运,但最终都归于失败。其原因在于( ) ①法治为各国人民所向往和追求 ②中华法系源远流长 ③他们试图移植的近代西方国家的法治模式不适合中国 ④一个国家的法治必须与本国国情相适应 A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④ 2. 在中华法系中,与商业有关的民事法律没有得到充分发展。重视公权益即国家利益,被看作是天经地义的;私权益即庶民个人利益,没有得到应有的重视。上述材料表明,中华法系( ) A. 重视维护君主专制 B. 以小农经济和宗族社会为基础 C. 侧重维护商品经济秩序 D. 侧重协调人与人的关系 3. [2024扬州阶段练习]韩非子主张“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”。北宋司马光提出:“法者天下之公器,惟善持法者,亲疏如一,无所不行,则人莫敢有所恃而犯之也。”对此,下面理解正确的是( ) A. 法是由国家强制力保证实施的 B. 中华法系以儒家思想为理论基础,强调法律与伦理道德的统一 C. 平等是社会主义法律的基本属性,任何人都必须尊重法律权威 D. 中华优秀传统文化中蕴含着人人平等、公正司法的法律思想 4. [2024浙江开学考]《左传》载:“夏有乱政而作《禹刑》,商有乱政而作《汤刑》,周有乱政而作《九刑》。”社会的发展使刑罚成为必要。至春秋战国时期,子产在郑国铸刑书于鼎,李悝在魏国作《法经》,中国从而出现了自成体系的成文法典。这从一个侧面佐证了( ) ①法律是人类社会发展到一定历史阶段的产物 ②中国古代法律确认、保护人剥削人的等级制度 ③中华法系是在中国古代法律基础上发展而来 ④法的内容最终是由社会物质生活条件决定的 A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④ 5. [2024宁波期末]中华法系萌芽生长、发展成熟于中华大地,为数千年国家治理、社会管理作出重要贡献。它具有维系“大一统”的国家格局、价值规范相向而行、“民为邦本”的民本主义法律原则、强化吏治且从严治官等特征。这告诉我们( ) ①制定法律要与社会生产方式相适应 ②中华法系旨在维护儒家思想正统地位 ③要研究和传承中华法系优秀思想 ④我国具有以人民为中心的法治传统 A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④ 6. 马克思曾说:“社会不是以法律为基础的。那是法学家们的幻想。相反地,法律应该以社会为基础。法律应该是社会共同的、由一定物质生产方式所产生的利益需要的表现,而不是单个的个人恣意横行。”这句话说明( ) A. 生产方式决定法的产生与发展 B. 法律对社会具有普遍的约束力 C. 法律是社会共同体意志的体现 D. 法律的完善是社会发展的决定性因素 7. 半夜楼上的“叮咣”声,窗外店铺大喇叭的吆喝声,不远处建筑工地的轰隆声……很多人都遭受过噪声的侵扰,“想静静”不容易。《中华人民共和国噪声污染防治法》对夜间施工噪声等问题作出了相应规定。该法颁布实施的根本目的是( ) A. 保护公民一切权利,健全社会法治体系 B. 强化监管主体责任,提高政府的服务意识 C. 发挥法律在噪声污染防治中的规范作用,保障公众健康 D. 发挥法律在国家治理中的政治职能,推进生态文明建设 8. [2024广安开学考]在资产阶级学者看来,平等、自由这样一些“纯粹观念”无疑就是法的重要内涵,法律的、政治的关系不外是法的外在表现。马克思在《哥达纲领批判》中反问道:“难道经济关系是由法的概念来调节,而不是相反,从经济关系中产生出法的关系吗?难道各种社会主义宗派分子关于‘公平的’分配不是也有各种极不相同的观念吗?”对此,下列理解正确的是( ) A. 法是人类社会发展到一定阶段的产物 B. 法反映的是人民的根本 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~