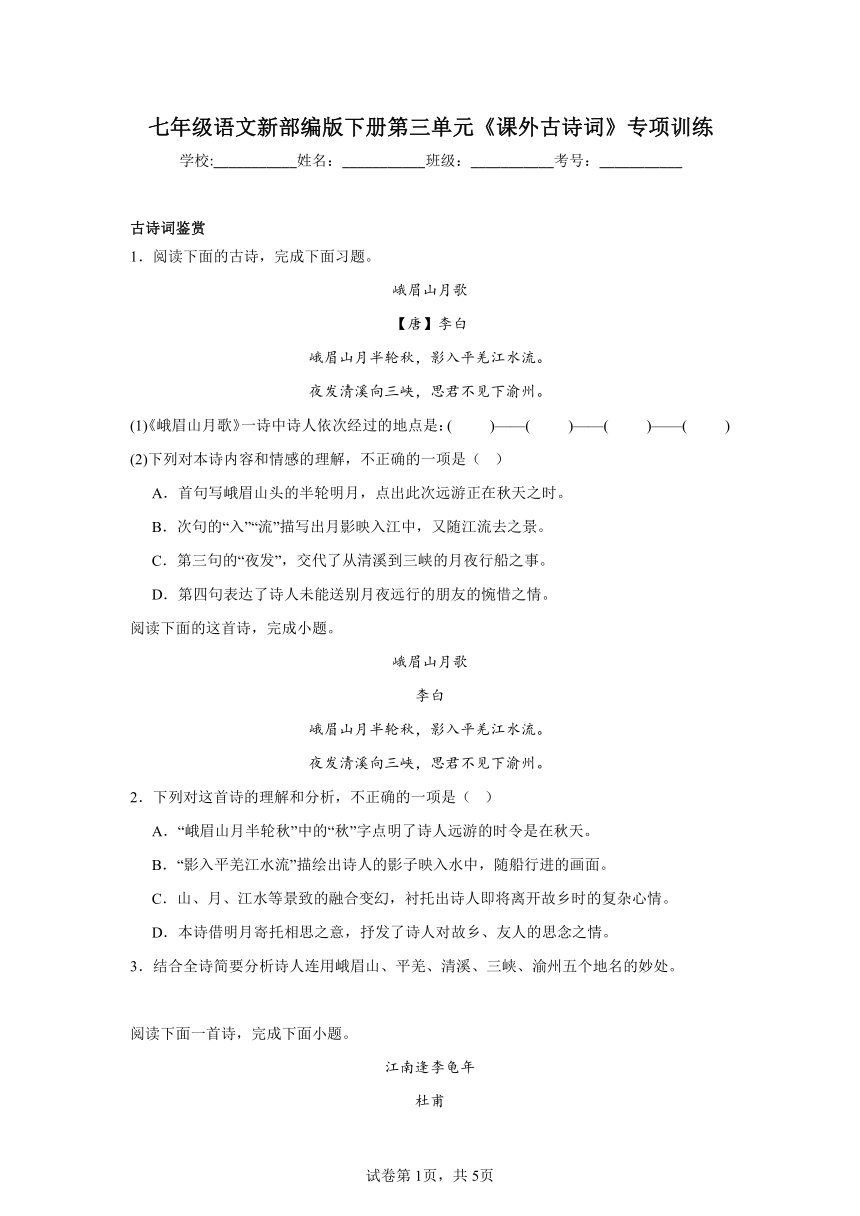

七年级语文新部编版下册第三单元《课外古诗词》专项训练 学校:_____姓名:_____班级:_____考号:_____ 古诗词鉴赏 1.阅读下面的古诗,完成下面习题。 峨眉山月歌 【唐】李白 峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。 夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。 (1)《峨眉山月歌》一诗中诗人依次经过的地点是:( )———( )———( )———( ) (2)下列对本诗内容和情感的理解,不正确的一项是( ) A.首句写峨眉山头的半轮明月,点出此次远游正在秋天之时。 B.次句的“入”“流”描写出月影映入江中,又随江流去之景。 C.第三句的“夜发”,交代了从清溪到三峡的月夜行船之事。 D.第四句表达了诗人未能送别月夜远行的朋友的惋惜之情。 阅读下面的这首诗,完成小题。 峨眉山月歌 李白 峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。 夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。 2.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( ) A.“峨眉山月半轮秋”中的“秋”字点明了诗人远游的时令是在秋天。 B.“影入平羌江水流”描绘出诗人的影子映入水中,随船行进的画面。 C.山、月、江水等景致的融合变幻,衬托出诗人即将离开故乡时的复杂心情。 D.本诗借明月寄托相思之意,抒发了诗人对故乡、友人的思念之情。 3.结合全诗简要分析诗人连用峨眉山、平羌、清溪、三峡、渝州五个地名的妙处。 阅读下面一首诗,完成下面小题。 江南逢李龟年 杜甫 岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。 正是江南好风景,落花时节又逢君。 4.下面对这首诗的理解和分析不正确的一项是( ) A.此诗仅有28字,却是杜甫律诗中最有情韵、最富含蕴的,包含着丰富的时代生活内容。 B.“寻常见”“几度闻”,回忆了诗人与李龟年的交往,寄寓了诗人对开元初年鼎盛时期的怀念。 C.从表达方式上看,诗的前两句叙事,后两句借景抒情,全诗运用对比的手法来凸显主题。 D.全诗语言平易,含义深远,表达了诗人对过往岁月的美好回忆和无限感慨。 5.这首诗是诗人杜甫在“安史之乱”后所作,本该意调悲凉,但却出现了“岐王宅”“崔九堂”这些名流骚客聚集的场所,你是怎样理解诗人这样安排的?请写一写。 6.该诗的最后一句“落花时节又逢君”中的“君”是谁?如果你是杜甫,你有什么想对“君”说的?请结合全诗说一说。 7.行军九日思长安故园 岑参 强欲登高去,无人送酒来。 遥怜故园菊,应傍战场开。 【注释】此诗写于安史之乱长安被攻陷之时。 (1)这首诗写了 这一中国传统节日,从“ ”“ ”“ ”等词语中可以看出。 (2)下列对本诗内容情感的理解,不正确的一项是( ) A.诗题中的“九日”和诗中的“登高”“酒”“菊”都点明了诗歌的背景是重阳节。 B.第一句的“强欲登高”,表明因战乱而离开家乡、身处军旅的诗人其实无心过节。 C.第二句的“无人送酒”,化用陶渊明的典故,更增添了诗人内心的惆怅和凄凉。 D.最后两句明写“故园菊”在战场的残垣断壁旁绽放,暗赞长安百姓不屈的抗争精神。 8.阅读下面一首古诗,回答问题 行军九日思长安故园 岑参 强欲登高去,无人送酒来。 遥怜故园菊,应傍战场开。 (1)“应傍战场开”是一种怎样的景象?请发挥想象,用自己的语言描写下来。 (2)对这首诗的理解,正确的一项是( ) A.从诗的题目中,我们获得的信息是:诗人在军营里待了九天,可能是因为时间漫长而无趣,不由得思念起在长安的家园来。 B.诗的一二两句,是写诗人当时的处境:本来重阳节有登高、饮酒、赏菊的风俗,诗人却难以如愿,不禁心生气愤不平之情。 C.诗的三四两句是实写,诗人将沦陷的都城、断壁残垣的战场作为背景,烘托故园菊花即使绽放,也难逃孤寂而凄凉的命运。 D.诗的核心意象是“故园菊”,其不仅负载着诗人惜花思乡之情,更寄托着对饱经战争忧患的人民的同情和对和平 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~