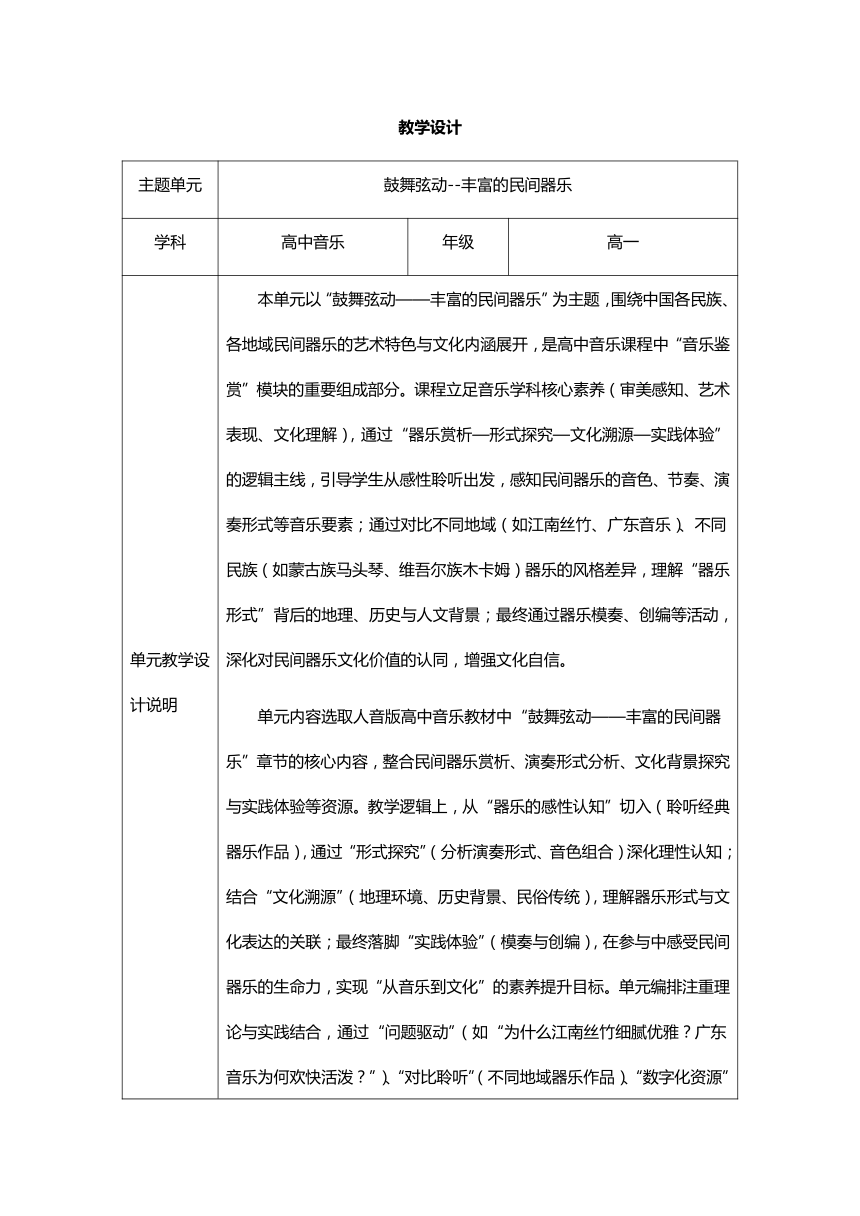

教学设计 主题单元 鼓舞弦动--丰富的民间器乐 学科 高中音乐 年级 高一 单元教学设计说明 本单元以“鼓舞弦动———丰富的民间器乐”为主题,围绕中国各民族、各地域民间器乐的艺术特色与文化内涵展开,是高中音乐课程中“音乐鉴赏”模块的重要组成部分。课程立足音乐学科核心素养(审美感知、艺术表现、文化理解),通过“器乐赏析—形式探究—文化溯源—实践体验”的逻辑主线,引导学生从感性聆听出发,感知民间器乐的音色、节奏、演奏形式等音乐要素;通过对比不同地域(如江南丝竹、广东音乐)、不同民族(如蒙古族马头琴、维吾尔族木卡姆)器乐的风格差异,理解“器乐形式”背后的地理、历史与人文背景;最终通过器乐模奏、创编等活动,深化对民间器乐文化价值的认同,增强文化自信。 单元内容选取人音版高中音乐教材中“鼓舞弦动———丰富的民间器乐”章节的核心内容,整合民间器乐赏析、演奏形式分析、文化背景探究与实践体验等资源。教学逻辑上,从“器乐的感性认知”切入(聆听经典器乐作品),通过“形式探究”(分析演奏形式、音色组合)深化理性认知;结合“文化溯源”(地理环境、历史背景、民俗传统),理解器乐形式与文化表达的关联;最终落脚“实践体验”(模奏与创编),在参与中感受民间器乐的生命力,实现“从音乐到文化”的素养提升目标。单元编排注重理论与实践结合,通过“问题驱动”(如“为什么江南丝竹细腻优雅?广东音乐为何欢快活泼?”)、“对比聆听”(不同地域器乐作品)、“数字化资源”(器乐演奏视频、文化背景纪录片)等策略,培养学生的音乐感知力与文化理解力。 单元学习目标与重难点 学习目标 审美感知: 能通过聆听经典民间器乐作品(如《欢乐歌》《赛马》《十面埋伏》),感知器乐的音色、节奏、演奏形式等音乐要素特征,理解“器乐形式”与地域、民族文化的关联; 能区分不同地域(南方细腻、北方豪放)、不同民族(蒙古族马头琴、维吾尔族木卡姆)器乐的风格差异,从音乐中体验多元文化的美感。 艺术表现: 能模奏简单器乐片段(如《欢乐歌》主旋律、《赛马》节奏型),掌握民间器乐演奏的基本技巧(如二胡滑音、琵琶轮指); 能通过小组合作,对器乐旋律进行简单创编(如改变节奏型、替换音色组合),在实践中体验民间器乐的传承与创新。 文化理解: 能结合地理环境(如江南水乡、内蒙古草原)、历史背景(如农耕文化、游牧文化)、民俗传统(如节庆活动、礼仪习俗),分析器乐形式形成的原因,理解“器以载道”的文化内涵; 能通过器乐案例(如《十面埋伏》的历史故事),认识民间器乐作为民族文化符号的价值,增强文化认同与文化自信。 重点难点 重点:民间器乐风格特征(音色、节奏、演奏形式)的分析;不同地域/民族器乐的文化背景理解;器乐模奏与简单创编的实践体验。 难点:民间器乐“形式”与文化关联的深度理解(如江南丝竹细腻与水乡文化的关联);器乐创编中“传统与创新”的平衡(保留器乐风格的同时融入现代元素)。 教材分析 本单元依托人音版高中音乐教材中“鼓舞弦动———丰富的民间器乐”章节,整合以下核心内容: 基础概念:民间器乐的定义(劳动人民集体创作并传承的器乐演奏形式)、分类(独奏、合奏); 核心内容:典型器乐作品赏析(南方《欢乐歌》、北方《赛马》、蒙古《万马奔腾》)、器乐形式特征(音色组合、节奏特点)、器乐与文化的关系(地理环境、历史背景、民俗传统); 实践拓展:器乐模奏(基本技巧)、器乐创编(旋律改编、音色组合); 文化延伸:器乐的国际传播(如二胡在世界的影响力)、现代音乐中的器乐元素(如流行歌曲中的民乐演奏)。 教材编排逻辑上,从“民间器乐的定义与分类”切入,通过经典作品赏析建立感性认知;继而聚焦“形 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~