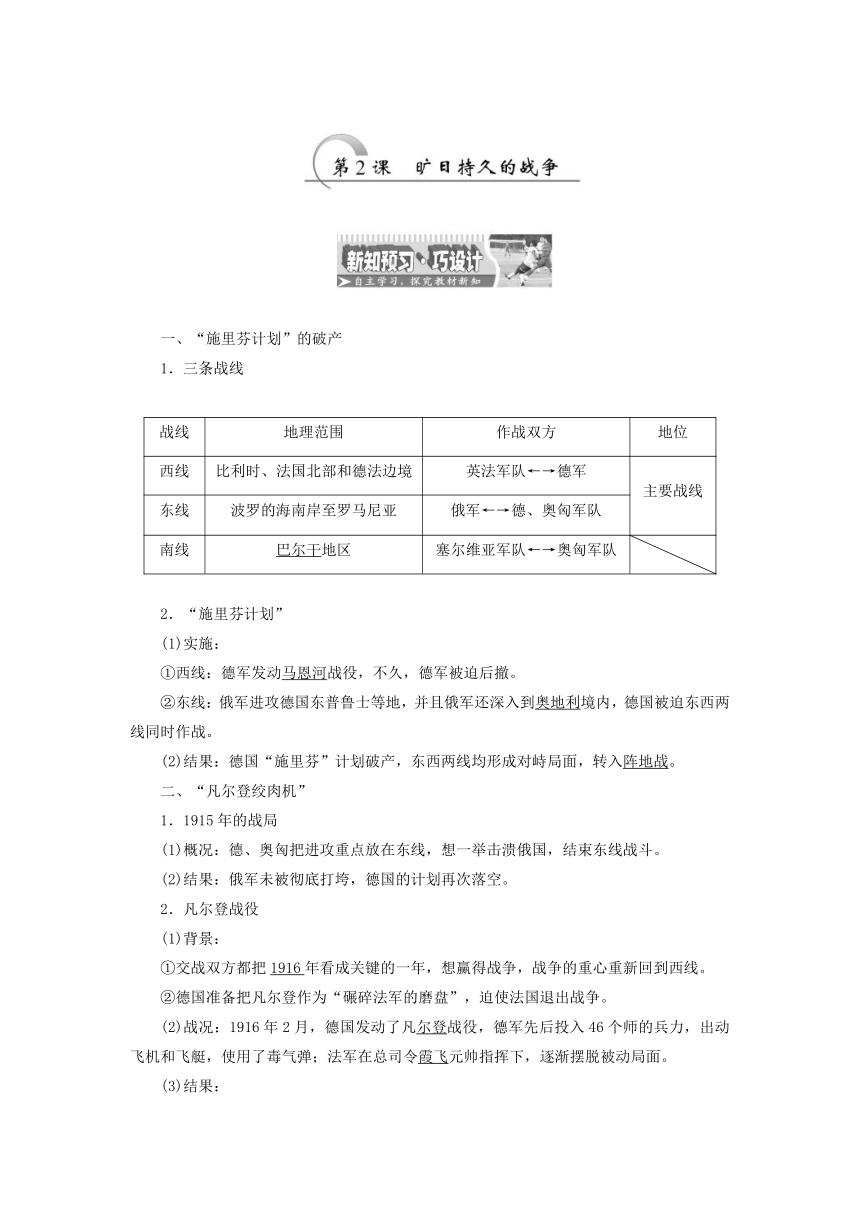

一、“施里芬计划”的破产 1.三条战线 战线 地理范围 作战双方 地位 西线 比利时、法国北部和德法边境 英法军队←→德军 主要战线 东线 波罗的海南岸至罗马尼亚 俄军←→德、奥匈军队 南线 巴尔干地区 塞尔维亚军队←→奥匈军队 2.“施里芬计划” (1)实施: ①西线:德军发动马恩河战役,不久,德军被迫后撤。 ②东线:俄军进攻德国东普鲁士等地,并且俄军还深入到奥地利境内,德国被迫东西两线同时作战。 (2)结果:德国“施里芬”计划破产,东西两线均形成对峙局面,转入阵地战。 二、“凡尔登绞肉机” 1.1915年的战局 (1)概况:德、奥匈把进攻重点放在东线,想一举击溃俄国,结束东线战斗。 (2)结果:俄军未被彻底打垮,德国的计划再次落空。 2.凡尔登战役 (1)背景: ①交战双方都把1916年看成关键的一年,想赢得战争,战争的重心重新回到西线。 ②德国准备把凡尔登作为“碾碎法军的磨盘”,迫使法国退出战争。 (2)战况:1916年2月,德国发动了凡尔登战役,德军先后投入46个师的兵力,出动飞机和飞艇,使用了毒气弹;法军在总司令霞飞元帅指挥下,逐渐摆脱被动局面。 (3)结果: ①德国歼灭法军主力、迫使法国投降的计划宣告失败。 ②法军站稳了脚跟,德军兵力、士气开始衰落。 (4)地位:是大战中具有决定意义的一战,但双方伤亡总人数达到七十多万,被称为“凡尔登绞肉机”。 3.其他战事 索姆河战役以及海上战场英德海军间最大规模的交锋———日德兰海战。 [拓展升华] 凡尔登战役对德国、法国的不同意义 凡尔登战役,德国的军事进攻达到高峰,德军先后投入46个师的兵力,出动了飞机和飞艇,使用了毒气弹。但是,德军歼灭法军主力、迫使法国投降的计划破产,兵力、士气开始衰落。法军顽强抵抗,逐渐摆脱被动局面,站稳了脚跟。所以有人称凡尔登战役是第一次世界大战的转折点。 三、“索姆河地狱” 1.目的 牵制德军,支援凡尔登。 2.战况 (1)英法联军在法国北部发动了索姆河战役。 (2)德军防守顽强,英法伤亡惨重。 (3)英国首次使用新式武器———坦克。 3.结果 (1)巨大消耗战,未能决出胜负。 (2)双方伤亡人数超过凡尔登战役。 4.1914~1916年战争进程的影响 (1)双方投入了大量的人力物力,战争仍不见分晓。 (2)双方都陷入了战争的泥潭,元气大伤。 (3)交战双方对继续战争力不从心。 [特别提醒] 一战中,飞机用于战争,毒气弹在战争中被采用,坦克等新式武器投入使用,反映出生产力的发展和科技的进步为战争奠定了物质与技术基础,也使战争变得更加残酷。 一、第一次世界大战成为持久战和阵地战的原因及影响是什么? 1.原因 (1)德军战前计划的失误。德军在制订计划时,过高估计了自身的力量,认为西线战事可以速战速决,没有预料到会遭遇协约国顽强的抵抗,特别是俄军的进攻使德军腹背受敌,更不利于德国。 (2)协约国是发达资本主义国家,物质力量雄厚,再加上当时步枪、机枪、重炮等现代武器装备的使用,使防御一方的实力大大增强,而进攻一方主要是在战争主动性方面占优势,必然要付出巨大的代价。 (3)当时军队机动性差,后勤保障能力低下,而德军是长途作战,主动入侵,使得德军受到了极大制约,尤其是由于其计划受挫,大战就变成了持久战和阵地战。 2.影响 (1)这一变化使德军速战速决的企图落空,打乱了德军的作战计划,使其越来越处于被动局面。 (2)英法军队依靠雄厚的物质基础和先进的武器装备,更适于持久战和阵地战,便于协约国军队掌握战争的主动权。 总之,当战场形势发生变化,出现了持久战和阵地战的局面以后,交战双方的主被动关系发生了变化,推动了战争形势的发展,为协约国一方战胜同盟国奠定了基础。 1.第一次世界大战爆发后,沿着双方战壕的许多地方,一种“自己活也让别人活”的体系逐渐发展 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~