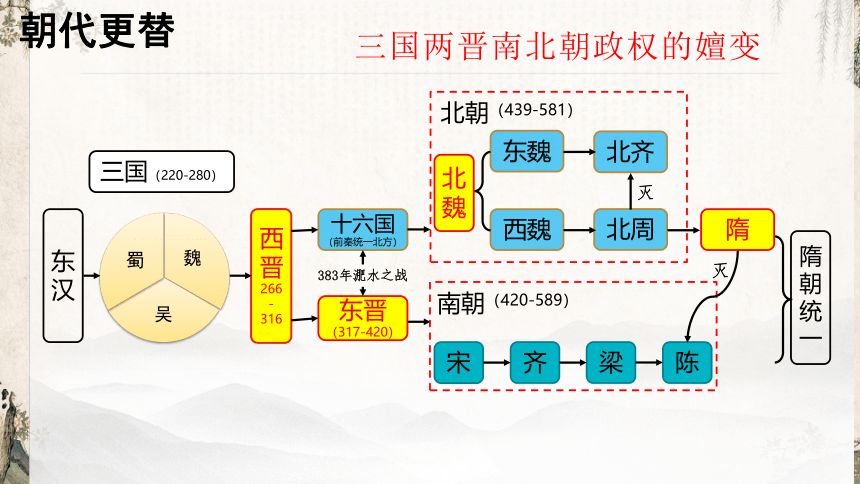

东 汉 三国(220-280) 西晋266-316 东晋 (317-420) 十六国 (前秦统一北方) 东魏 西魏 北齐 北周 隋 宋 齐 梁 陈 北朝(439-581) 北魏 隋朝统一 南朝(420-589) 灭 灭 383年淝水之战 三国两晋南北朝政权的嬗变 朝代更替 第 19 课 北魏政治和北方民族大交融 目 录 淝水之战 北魏孝文帝改革 北方地区的民族交融 淝水之战 1.战前背景 东晋前秦形势图 公元383年 南下进攻东晋 东晋十六国形势图 公元376年 统一黄河流域 316年 317年 西晋灭亡 东晋建立 383年 淝水之战 北方: 再度陷入分裂和混战 东晋: 统治局面相对稳定 “荆扬晏(安定)安,户口殷实” 胜 败 淝水之战 东晋与前秦(苻坚) 战 役 名 称: 时 间: 地 点: 双 方: 结 果: 影 响: 公元383年 东晋以少胜多 北方:再度陷入分裂和混战 东晋:统治局面相对稳定 淝水 淝水之战 2.战争过程 从容应对 风声鹤唳 团结一致 从容应对 草木皆兵 淝水之战形势图 投鞭断流 忆一忆 本册课本我们一共学了哪四次以少胜多的著名战役? ①巨鹿之战(公元前207年) ②官渡之战(200年) ③赤壁之战(208年) ④淝水之战(383年) 北魏孝文帝改革 公元3世纪前期 公元383年 淝水之战 北方再度陷入分裂 实现局部统一 公元439年 北魏统一北方 公元4世纪后期 鲜卑族拓跋部建立北魏,定都平城 公元5世纪末 北魏孝文帝改革 改革内容 朕要迁都洛阳 悲平城,驱马入云中,阴山常晦雪,荒松无罢风。 ———王肃《悲平城》 迁都洛阳 说汉语 (北魏孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。 ———魏收《魏书》 穿汉服 北魏孝文帝迁都前后鲜卑族服饰的变化 改革内容———汉化措施 改汉姓 与汉族人通婚(结汉亲) (北魏孝文帝)为六弟娉室。长弟咸阳王禧可聘故颍川太守陇西李辅女,……季弟北海王详可聘吏部郎中荥阳郑懿女。 ———魏收《魏书》 北魏孝文帝为皇弟聘 汉族大姓女子为王妃 北魏孝文帝改革 孝文帝改革措施 1.迁都洛阳 2.说 汉 语 3.穿 汉 服 4.改 汉 姓 5.与汉族人通婚 1.有利于北方经济的发展 3.促进了北方民族大交融 2.增强了北魏的实力 孝文帝改革意义 孝文帝是我国历史上杰出的少数民族改革家。 我们应当如何评价孝文帝? 顺应历史潮流,不顾守旧势力的反对,坚持改革,增强北魏实力,促进民族融合,推动社会进步。 北方地区民族交融 《耕种图》 生产方式 (苻坚、王猛)整顿吏治,厉行法治。加强集权……还大力兴办学校,提倡儒学。 ———《中国历史》 政治制度思想文化 (北齐时)中国衣冠,乃全用胡服。 ———沈括《梦溪笔谈》 饮食 服饰 起居方式 音乐 舞蹈 魏晋时期汉族士大夫的生活 就座方式: “席地而坐” 胡床 表现 经济、习俗方面 内迁人民学习汉族农业技艺、从事农产;汉族人民学习畜牧经验,接受北方各族人民的食物、服装、用具等。 政治方面 十六国北朝政权的统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度。 文化方面 汉语的使用;西北乐器受欢迎。 民族心理方面 “胡”“汉”观念逐渐淡薄,隔阂与偏见逐渐减少。 阶段特征 经济交往 文化交流 民族心理 衣冠士族 并在中原 公元3世纪前期 公元383年 淝水之战 公元5世纪末 北魏孝文帝改革 北方再度陷入分裂 实现局部统一 公元439年 北魏统一北方 公元589年 隋统一南北 中国再次统一 本课小结 公元4世纪后期 鲜卑族拓跋部崛起 随堂训练 阅读下列材料,回答问题。 魏主欲变北俗,引见群臣。……帝曰:“夫名不正、言不顺,则礼乐不可兴。今欲断诸北语,一从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革。三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。” ———《资治通鉴》 (1)“魏主”是谁?上文反映了他的什么主张?他这样做的目的是什么? (2)为了 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~