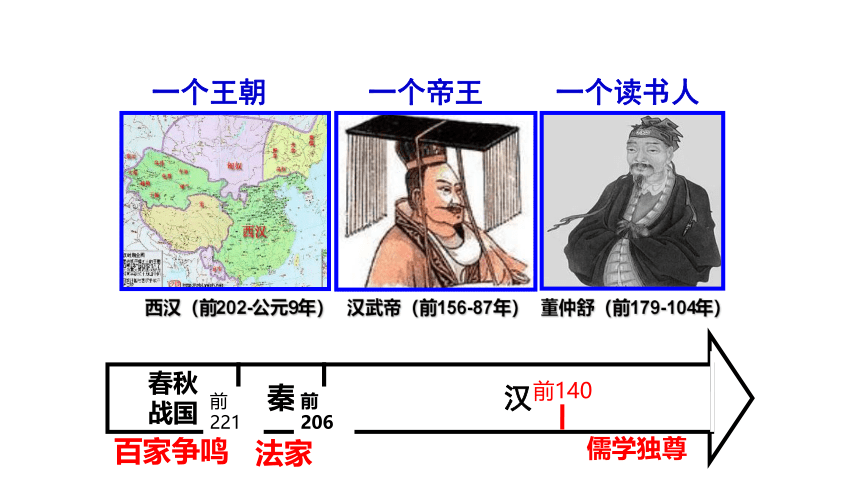

百家争鸣 法家 春秋 战国 秦 前221 汉 前206 儒学独尊 前140 一个王朝 一个帝王 一个读书人 西汉(前202-公元9年) 汉武帝(前156-87年) 董仲舒(前179-104年) 汉代儒学 知识结构: 一、“焚书坑儒”批判(背景) 二、罢黜百家(标志) 三、太学的出现(途径之一) 四、科举制的文化影响(途径之二) 一、“焚书坑儒”批判(秦朝) 背景 秦朝专制主义政治体制确立,文化成为政治权力的附庸。 儒生引用儒学经典,批评时政,威胁秦朝统治。 过程: 评价: 焚书范围:六国的历史记载+私人收藏的诗、书、百家语等+禁书。 可以保留的书:《秦记》+博士管理的文献+有实用价值的书(如医书、农书、卜筮等)。 3、评价“焚书坑儒”: (1)积极作用:“焚书坑儒”在特定历史背景下,有利于加强思想文化控制,在一定程度上有利于维护专制统治。 (2)消极影响(占主导地位): ①“焚书坑儒”实质上是思想文化专制政策,使得文化成为政治权力的附庸。 ②是对先秦思想文化成就的粗暴否定,钳制了思想、摧残了文化,是中国文化史上的一场浩劫。 ③文化氛围也因此由生动活泼转为死气沉沉,儒学的发展进入低潮。 课堂探究1 和战国时期相比,秦的文化氛围发生了怎样的变化?为什么会有这样的变化? (1)变化:战国时期:百家争鸣, 思想解放,生动活跃; 秦朝时期:死气沉沉。 秦始皇像 (2)原因 战国时期尚未形成统一的中央集权制度,各国纷争的局面造成了宽松的学术氛围。 秦专制主义中央集权政治创立,出于政治统一的需要,思想也走向专制。 秦朝采用法家思想、以严刑酷法治国,激化了阶级矛盾,导致短期而亡。秦灭汉兴,面对严峻的社会形势,汉初统治者采取了什么指导思想来治国呢? 黄老之学 “黄”:黄帝的学说, 治身(修身养生,休养生息) “老”:老子的学说, 治国(无为而治,积极无为) 西汉初期休养生息的具体措施 对外:与匈奴“和亲” 对内:轻徭薄赋 一定时期的政治和经济决定一定时期的思想文化 汉武帝:16岁登基,21岁亲政 材料 秦末战火频繁,社会经济破坏严重。汉初,为了恢复生产和安定人心,统治者吸取道家“无为而治”的思想,采取与民休息的政策。如减轻田租,免自卖为奴婢者为庶人,还让大量士兵回家,授予田宅,并免除一定的赋税和徭役等。 经过六十多年的修养生息,汉朝的经济实力逐渐恢复和增强,人民生活安定,社会繁荣,国力日盛。但是,社会也潜伏着危机。诸侯国的势力日益膨胀,土地兼并剧烈,匈奴为患,都威胁着西汉的稳定。 ★问题1:根据材料并结合所学知识,概括指出汉代儒学成为正统思想的原因。 二、罢黜百家 加强专制主义中央集权 诸侯坐大,威胁中央 匈奴威胁,边患不止 土地兼并,豪强势大 …… 汉武帝即位时面临的社会问题 汉武帝时期,随着社会形势的变化,黄老思想已不能适应解决这一系列问题,汉武帝该选择怎样的治国思想呢? 汉代儒学成为正统思想的原因 (1)汉初实行黄老“无为”的思想已不适应社会的发展。 (2)汉初经过休养生息,国力渐强,为了加强中央集权,适应国家统一的发展形势,积极有为的政治思想成为时代的需要。 汉武帝 董仲舒 发愁啊!怎么办? 我帮你! 董仲舒(前179—前104年)广川(今河北景县)人,西汉哲学家和政治家。曾任博士、江都相及胶西王相。这个“读书虫”在景帝朝已经做了博士。实际就是皇帝的学术顾问。知名学者董博士有一所花园套房,可他整天钻在书房里研读儒学。春日万紫千红开遍看不见,夏夜禽鸟百虫争鸣听不见,寒来暑往,三年没有踏进后花园一步。因此人们称赞他“三年不窥园”。”三年不窥园”后来精炼为成语“目不窥园”。元光元年, 汉武帝诏贤良对策, 以明“古今王事之体”,于是“董仲舒等出焉。”三次应对,得到汉武帝赏识。董仲舒向汉武帝进“天 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~