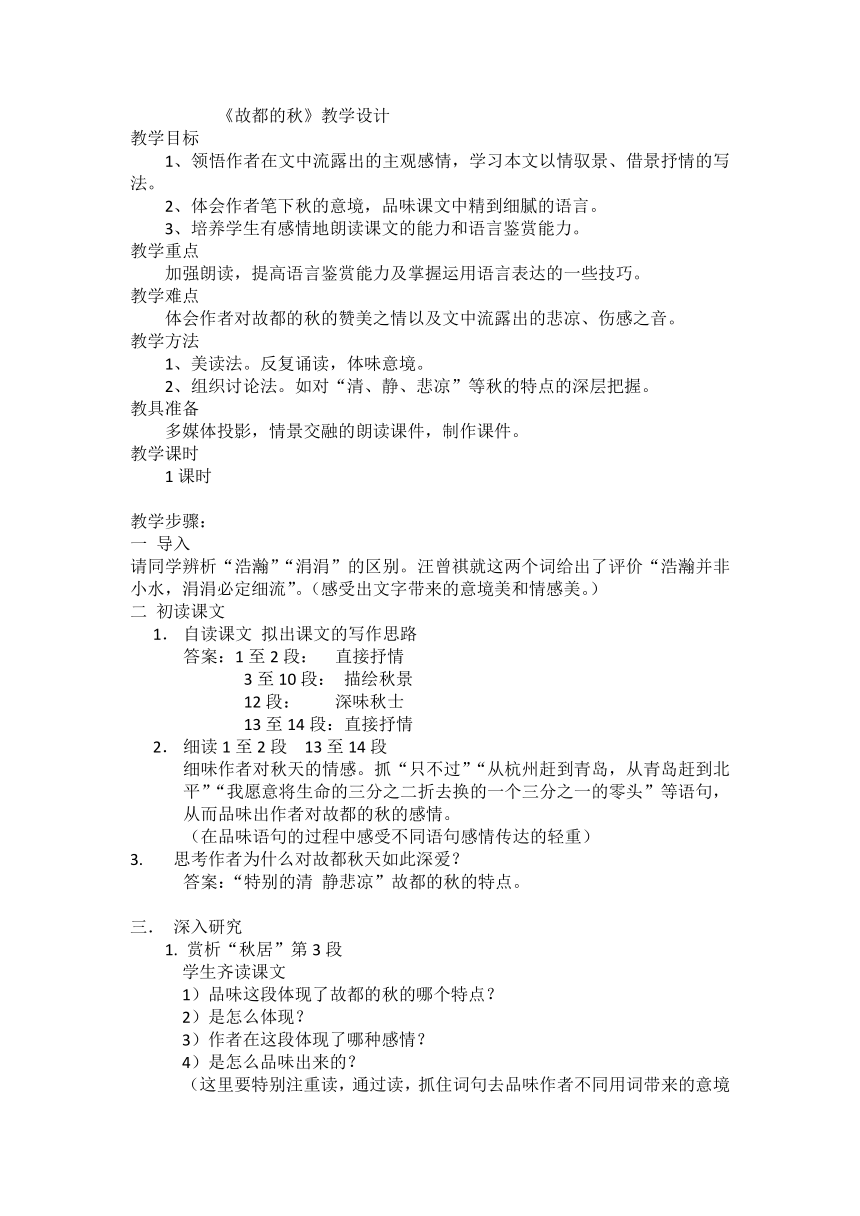

《故都的秋》教学设计 教学目标 1、领悟作者在文中流露出的主观感情,学习本文以情驭景、借景抒情的写法。 2、体会作者笔下秋的意境,品味课文中精到细腻的语言。 3、培养学生有感情地朗读课文的能力和语言鉴赏能力。 教学重点 加强朗读,提高语言鉴赏能力及掌握运用语言表达的一些技巧。 教学难点 体会作者对故都的秋的赞美之情以及文中流露出的悲凉、伤感之音。 教学方法 1、美读法。反复诵读,体味意境。 2、组织讨论法。如对“清、静、悲凉”等秋的特点的深层把握。 教具准备 多媒体投影,情景交融的朗读课件,制作课件。 教学课时 1课时 教学步骤: 一 导入 请同学辨析“浩瀚”“涓涓”的区别。汪曾祺就这两个词给出了评价“浩瀚并非小水,涓涓必定细流”。(感受出文字带来的意境美和情感美。) 二 初读课文 自读课文 拟出课文的写作思路 答案:1至2段: 直接抒情 3至10段: 描绘秋景 12段: 深味秋士 13至14段:直接抒情 细读1至2段 13至14段 细味作者对秋天的情感。抓“只不过”“从杭州赶到青岛,从青岛赶到北平”“我愿意将生命的三分之二折去换的一个三分之一的零头”等语句,从而品味出作者对故都的秋的感情。 (在品味语句的过程中感受不同语句感情传达的轻重) 思考作者为什么对故都秋天如此深爱? 答案:“特别的清 静悲凉”故都的秋的特点。 三. 深入研究 1. 赏析“秋居”第3段 学生齐读课文 1)品味这段体现了故都的秋的哪个特点? 2)是怎么体现? 3)作者在这段体现了哪种感情? 4)是怎么品味出来的? (这里要特别注重读,通过读,抓住词句去品味作者不同用词带来的意境的不同,以及所传达的感情。) 赏析“秋蕊”第4段 “(师过度)槐树的落蕊是古诗中的重要意象。列举:白居易 【暮立】李频【述怀】 的诗句 秋蕊总能引起愁思。” 1)同学自读课文,说说作者看到秋蕊的感受? 答案:抓“灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞”。 2)同学思考:这段体现的是秋天什么特点? 答案:抓“脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉” 3)同学思考“大约也就在这些深沉的地方”中的“地方”是指什么?为什么是“深沉”的? 赏析“秋蝉” 齐读课文 1)(师过度)引用古诗中关于秋蝉的诗句,品味与文中情感的异同。 答案:抓“衰弱”“残声” 2)体现了秋天的哪种特点? 赏析“秋雨” 齐读课文 1)体现了秋的哪种特点? 2)思考:故都秋雨的特点? 抓“息列索落” “北方的秋雨,也似乎比南方的下得奇,下得有味,下得更像样” 3)思考:“唉,天可真凉了--”中“唉”蕴含的感情? 答案:抓“微叹着互答着地说” 4)思考:“阵”与“层”的辨析? 答案:从引出的视觉角度来讲,“层”是横向的,“阵”是竖向的。前者强调视觉感受,后者强调听觉感受,单从字的角度来看并无优劣之分。而两字与“秋雨”联系在一起,就自觉地突出了“层”的精妙。文学是要讲究诗意的,“阵”太贴近原物“秋雨”,引不出特别的想象,而“层”却有将秋雨作比的意思,意义上与秋雨离得远,但意味上却又讲得通。一层秋雨带来的可不就是一层凉吗? 这意味上的差别恰好就是诗意上的差别。 5.赏析“秋果” 齐读课文 体现故都秋的哪个特点? 2)哪些语言体现这种特点? 四:总结: 朱光潜《咬文嚼字》: 我希望读者从这粗枝大叶的讨论中(即文章中),可以领略运用文字所应有的谨严精神……文学是艰苦的事,只有刻苦自励,推陈翻新,时时求思想情感和语言的精炼与吻合,你才会逐渐达到艺术的完美 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~