(

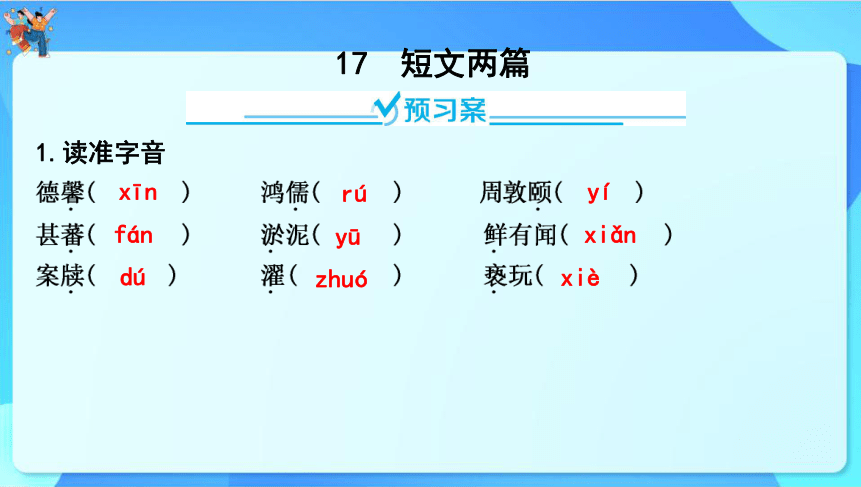

课件网) 17 短文两篇 1.读准字音 xīn rú yí fán yū xiǎn dú zhuó xiè 2.重点词语 这 博学的人 能散布很远的香气,文中指德行美好 平民,指没有功名的人 调弄 不加装饰的琴 指官府文书 多 指佛经(佛经用泥金书写) 只 沾染(污秽) 洗 水波 艳丽 更加 亲近而不庄重 3.整体感知 1.一词多义 ( ) ( ) ( ) 结构助词,的 宾语前置的标志,不译 助词,用于主谓之间, 取消句子的独立性,不译 ( ) ( ) 远闻 远远地 2.词类活用 出名,有名 横生藤蔓 旁生枝茎 神异 蔓延到……上 使……青 使……乱 使……劳累 3.古今异义 文中指德行美好 竖立 形体、躯体 4.《陋室铭》的作者开篇就写“山”“水”“仙”“龙”,这运用了什么表现手法 有何用意 答案:运用了类比的表现手法。以“山”“水”引出“陋室”,以“仙”“龙”引出“德馨”,表明陋室也具有“名”“灵”的特点。 5.《陋室铭》结尾引用“孔子云:何陋之有 ”有什么作用 答案:画龙点睛之笔,再次有力地点明“陋室不陋”的主题,使文章前后照应,同时说明了作者的志趣与圣人之道相符合。 6.《爱莲说》中作者运用“噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人 牡丹之爱,宜乎众矣”这种感叹的方式含蓄地表明了自己怎样的人生态度 答案:作者既不愿像陶渊明那样消极避世,又不愿像世人那样追逐名利,表明了作者要在污浊的世间独立不移,不与世俗同流合污,永远保持清白的操守和正直的品德,同时也表明了他对追逐名利的世态的鄙弃和厌恶。 A 导析:A B项,“牍”应读“dú”;C项,“淤”应读“yū”;D项, “鲜”应读“xiǎn”。 B 导析:B 题干中的“之”和B项中的“之”都是助词,用于主谓之间,取消句子的独立性,不译;A项和C项中的“之”都是结构助词,的;D项,“之”是宾语前置的标志,不译。 3.下列句子中朗读停顿划分不正确的一项是( ) A.谈笑/ 有鸿儒,往来/ 无白丁 B.可远观而/ 不可亵玩焉 C.南阳/ 诸葛庐,西蜀/ 子云亭 D.无/ 丝竹/ 之乱耳,无/ 案牍/ 之劳形 导析:B 正确的朗读停顿为:可远观/而不可亵玩焉。 B 4.用课文原句填空。 (1)人以德立身。无论身处何境,只要德行美好,人格魅力便会“香远益清”,正如《陋室铭》中所云:“ , 。” (2)刘禹锡在《陋室铭》中用“ , ”两句描写居室周围宁静、雅致的景色,令人赏心悦目。 (3)《陋室铭》中写陋室来往客人之高雅的句子是: , 。 斯是陋室 惟吾德馨 苔痕上阶绿 草色入帘青 谈笑有鸿儒 往来无白丁 (4)周敦颐在《爱莲说》中表达了“独爱莲”的情感,原因之一是莲“ ”。 (5)《爱莲说》一文中写君子行为方正、通达事理、不攀附权贵的句子是: , 。 出淤泥而不染,濯清涟而不妖 中通外直 不蔓不枝 5.翻译下列句子。 (1)苔痕上阶绿,草色入帘青。 译文: . . (2)无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。 译文: . (3)出淤泥而不染,濯清涟而不妖。 译文: . . 苔痕蔓延到台阶上,使台阶都绿了;草色映入竹帘,使室内染 上青色。 没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府公文劳神伤身。 (莲从)淤泥里生长出来,却不沾染(污秽),经过清水洗涤但 不显得妖艳。 (4)菊之爱,陶后鲜有闻。 译文: . 对于菊花的喜爱,陶渊明以后很少听到了。 答案:(示例)“上”和“入”生动传神,化静为动,使景物有生气,突出了陋室环境的生机盎然。 7.《陋室铭》先说“斯是陋室”,结尾又说“何陋之有”,是否自相矛盾 请简要分析。 答案:不矛盾。因为陋室虽陋,但因其环境雅、主人生活情趣雅和品德高尚而显得不陋。 8.这篇文章表现了美好的君子形象。从中你能看出“君子”应具有怎样的情操 答案:安贫乐道的生活态度和高洁傲岸的道德情操。 (二)阅读《爱莲说》全文,回答问题。 9.“予独爱莲之出淤泥而不染”中的“独”表现了作者怎样的人生态度 答案:表现了作者遗世独 ... ...