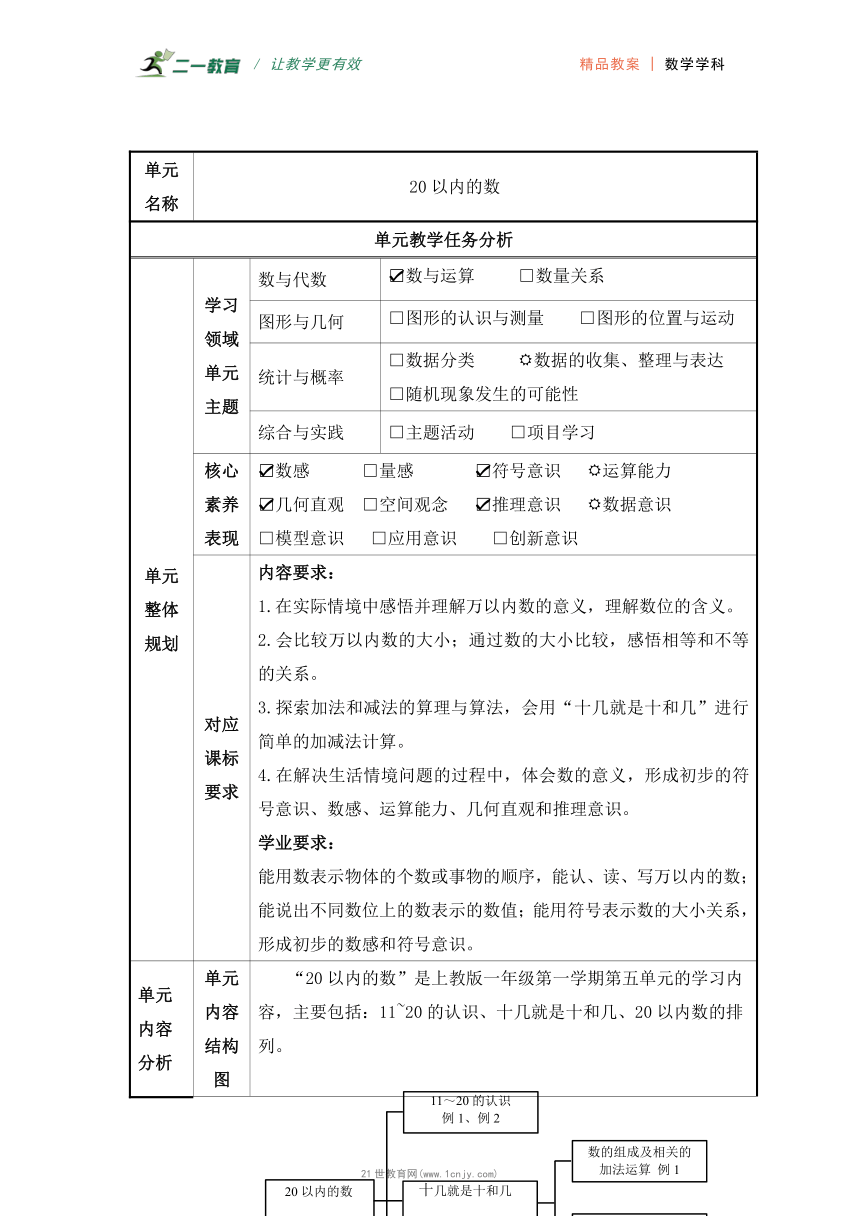

/ 让教学更有效 精品教案 | 数学学科 单元名称 20以内的数 单元教学任务分析 单元整体规划 学习领域单元主题 数与代数 数与运算 □数量关系 图形与几何 □图形的认识与测量 □图形的位置与运动 统计与概率 □数据分类 数据的收集、整理与表达□随机现象发生的可能性 综合与实践 主题活动 项目学习 核心素养表现 数感 □量感 符号意识 运算能力 几何直观 □空间观念 推理意识 数据意识 □模型意识 □应用意识 □创新意识 对应课标要求 内容要求:1.在实际情境中感悟并理解万以内数的意义,理解数位的含义。2.会比较万以内数的大小;通过数的大小比较,感悟相等和不等的关系。3.探索加法和减法的算理与算法,会用“十几就是十和几”进行简单的加减法计算。4.在解决生活情境问题的过程中,体会数的意义,形成初步的符号意识、数感、运算能力、几何直观和推理意识。学业要求:能用数表示物体的个数或事物的顺序,能认、读、写万以内的数;能说出不同数位上的数表示的数值;能用符号表示数的大小关系,形成初步的数感和符号意识。 单元内容分析 单元内容结构图 “20以内的数”是上教版一年级第一学期第五单元的学习内容,主要包括:11~20的认识、十几就是十和几、20以内数的排列。 单元学习内容分析 本单元的内容是建立在“10以内数的认识和加减法”的基础之上,主要通过数数、读数、写数等活动,认识11~20各数,理解数的意义,知道一个数字在不同数位上表示不同的数值,初步感悟“十进制”和“位值制”;在理解数的意义的基础上进行简单的加减计算以及比较数的大小。这些内容的学习为后续认识更大的整数以及20以内数的加减法等知识起到铺垫作用。本单元的学习内容是形成数感的重要载体,同时在11~20各数的认识过程中,学生的符号意识、运算能力、几何直观和推理意识等也有一定的发展。“11~20的认识” 主要是在数数过程中初步认识11~20各数。这是学生第一次真正意义上接触十进制计数法,计数方式也从原来的“逐一计数”过渡至“分群计数”。学生虽然在“10的认识”一课中已经经历“把10根小棒扎一捆”的活动过程,但对于活动背后蕴含的意义理解不深,因此教材先通过例1,让学生用小棒摆一摆小丑鱼的数量,在不同摆法的比较中体会到“10个一就是1个十,再接着数到12,这种方法最简便”,由此突显“十”这个计数单位在认识更大的数这一过程中的价值,初步感悟“十进制”。接着让学生边摆小棒边计数,一方面在操作中加深对“十进制”的理解,另一方面在新数形成过程中初步感知数序,认识读法和写法。其中重点关注20的产生过程,通过欢欢的疑问“从19接着数1个数,是多少呢?”引发学生的思考,借助操作活动理解“只要满10个一,就可以得到1个十”“2个十就是20”,进一步加深对“十进制”的理解。 “十几就是十和几”主要是掌握数的组成,理解数的含义,感知“位值制”。教材引导学生经历“小棒———计数器———数位表”逐层抽象的过程,初步体会不同数位上的数字所表示的数值不同,认识十位和个位,能用语言和算式两种不同的方式进行表达11~20各数的组成,并进一步基于数的组成进行相应的加减计算,在运算过程中加深对数的意义的理解。“20以内数的排列”主要是通过填数和数数,感知数与点的一一对应,会比较数的大小,丰富对数的认识。教材首先通过填写方框里的数,知道20以内数的顺序和大小,感知数与点的对应。要注意的是,这是学生第一次接触用直线上的点来表示数,因此对直线的形成过程要进行说明,为今后进一步学习数轴作铺垫。接着利用数序和数的组成比大小,进一步强化对数序和数的组成的认识。 学生学情分析 认知基础分析 从知识储备来看,学生在学习本单元之前,已经学习了10以内数的认识及加减法。学生已经经历过从具体 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~