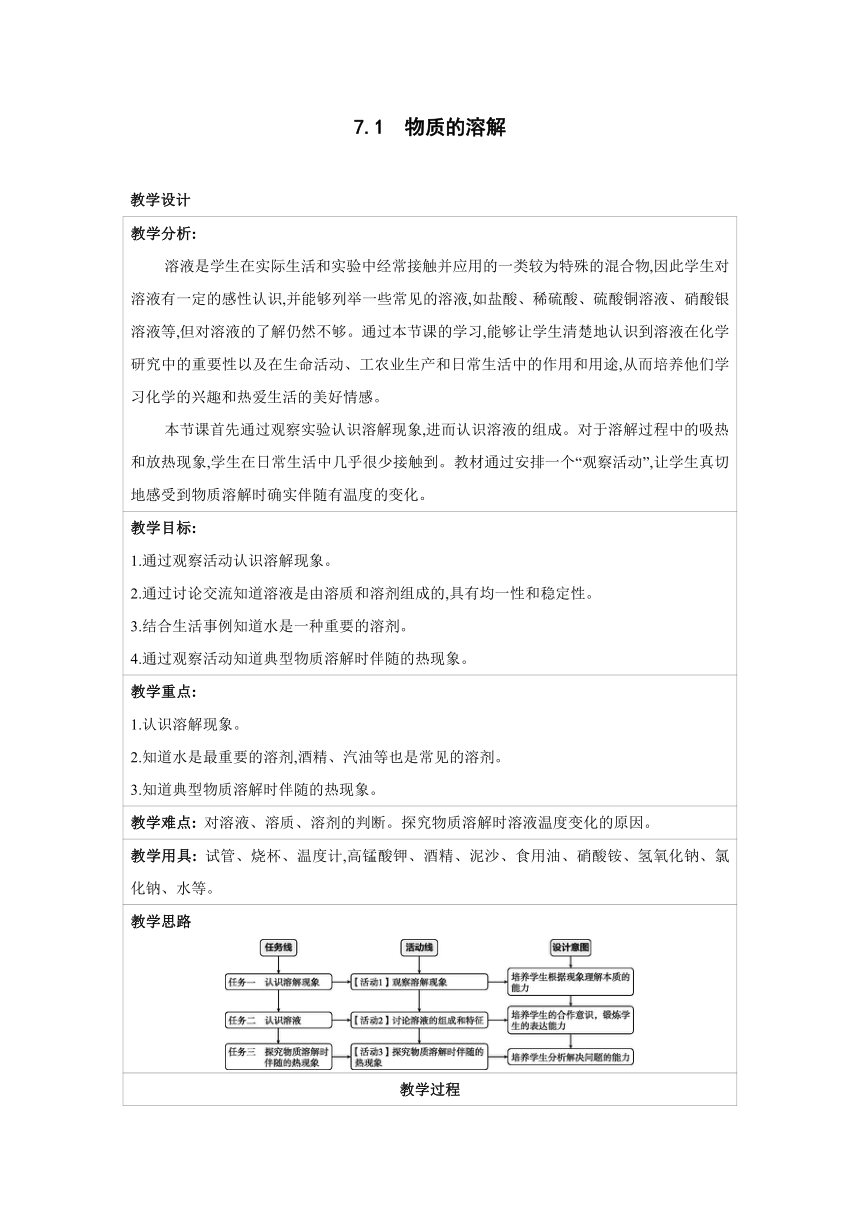

世界 7.1 物质的溶解 教学设计 教学分析: 溶液是学生在实际生活和实验中经常接触并应用的一类较为特殊的混合物,因此学生对溶液有一定的感性认识,并能够列举一些常见的溶液,如盐酸、稀硫酸、硫酸铜溶液、硝酸银溶液等,但对溶液的了解仍然不够。通过本节课的学习,能够让学生清楚地认识到溶液在化学研究中的重要性以及在生命活动、工农业生产和日常生活中的作用和用途,从而培养他们学习化学的兴趣和热爱生活的美好情感。 本节课首先通过观察实验认识溶解现象,进而认识溶液的组成。对于溶解过程中的吸热和放热现象,学生在日常生活中几乎很少接触到。教材通过安排一个“观察活动”,让学生真切地感受到物质溶解时确实伴随有温度的变化。 教学目标: 1.通过观察活动认识溶解现象。 2.通过讨论交流知道溶液是由溶质和溶剂组成的,具有均一性和稳定性。 3.结合生活事例知道水是一种重要的溶剂。 4.通过观察活动知道典型物质溶解时伴随的热现象。 教学重点: 1.认识溶解现象。 2.知道水是最重要的溶剂,酒精、汽油等也是常见的溶剂。 3.知道典型物质溶解时伴随的热现象。 教学难点: 对溶液、溶质、溶剂的判断。探究物质溶解时溶液温度变化的原因。 教学用具: 试管、烧杯、温度计,高锰酸钾、酒精、泥沙、食用油、硝酸铵、氢氧化钠、氯化钠、水等。 教学思路 教学过程 教师活动 学生活动 设计意图 【引入新课】 溶液对于我们来说并不陌生,小学时期《科学》中学过溶液,前面几单元的学习过程中也接触过一些溶液,如稀硫酸、稀盐酸、氢氧化钠溶液、澄清石灰水、硫酸铜溶液等。我们在日常生活或实验活动中经常用到溶液,在大家的印象中,是不是物质溶于水就能形成溶液 是不是任何物质溶于水都能形成溶液 那么,什么是溶液 溶液又是怎样形成的呢 今天我们来学习“溶液”。 倾听,思考。 从学生熟悉的溶液入手,提出问题,启发学生进行思考。 任务一 认识溶解现象 【活动1】 观察溶解现象 【实验7-1】 可溶物质与难溶物质 教师演示:在4支试管中分别加入少量高锰酸钾、酒精、泥沙、食用油,再加入约5 mL水,充分振荡后,观察现象。 【讲解】 在高锰酸钾固体和酒精中加入水以后,它们逐渐溶解分散,好像“消失”了一样,最后形成一种透明、均匀且稳定的混合物。高锰酸钾和酒精可以在水中溶解,泥沙和食用油在水中难以溶解。 观察并记录现象。 倾听,记忆。 培养学生的观察能力。 培养学生根据现象理解本质的能力。 任务二 认识溶液 【讲解】 溶液、溶质、溶剂的概念。 溶液:由一种或一种以上的物质分散到另一种物质中所形成的均一且稳定的混合物。 溶质:被溶解的物质。 溶剂:能溶解其他物质的物质。 倾听,记忆。 让学生学习溶液、溶质、溶剂的概念。 【活动2】 讨论溶液的组成和特征 【讨论与交流】 1.在[实验7-1]的溶液中,溶质分别是什么 溶剂分别是什么 2.你怎么理解溶液具有均一、稳定的特点 透明溶液一定是无色的吗 3.尝试从微观粒子的角度分析氯化钠固体也能在水中“消失”的原因。 【讲述】 1.溶液由溶质在溶剂中溶解而形成。 高锰酸钾溶于水,溶质是高锰酸钾,溶剂是水;酒精溶于水,溶质是酒精,溶剂是水;泥沙、食用油难溶于水,二者均不能形成溶液。 2.“均一”指溶液各部分组成、性质完全一样;“稳定”指外界条件不变时,溶质和溶剂不会分离,即当水分(溶剂)不蒸发,温度、压强不改变时,溶液长时间放置不会分层,也不会有溶质析出。 3.分散到溶剂中的分子或离子,达到均一且稳定的状态后,仍处于不停地无规则运动状态中;氯化钠固体溶于水是氯离子和钠离子分散到水分子之间。 思考,讨论。 倾听,记忆。 培养学生的合作意识,训练学生的表达能力。 通过现象,学生明确溶液的概念和实质,记忆溶液的基本特征。 【学以致用】 1.列举几种常见的水溶液。 2.列举日常生活中其 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~