(

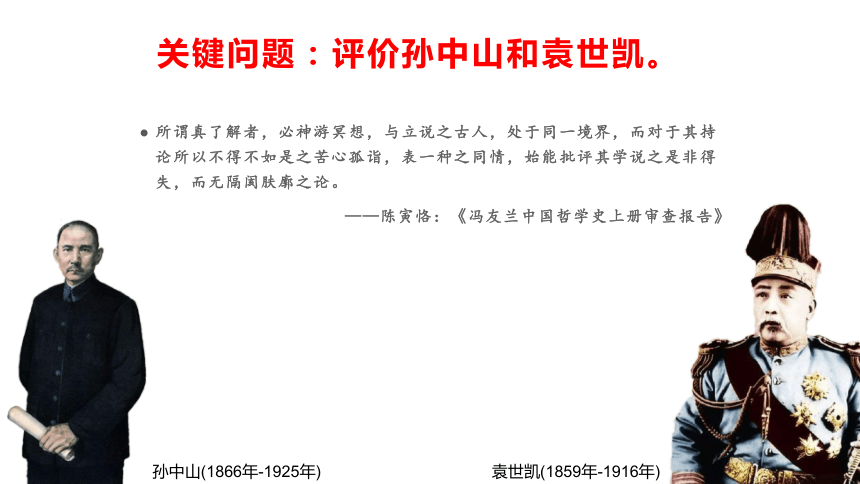

课件网) 关键问题:评价孙中山和袁世凯。 所谓真了解者,必神游冥想,与立说之古人,处于同一境界,而对于其持论所以不得不如是之苦心孤诣,表一种之同情,始能批评其学说之是非得失,而无隔阂肤廓之论。 ———陈寅恪:《冯友兰中国哲学史上册审查报告》 袁世凯(1859年-1916年) 孙中山(1866年-1925年) 《中外历史纲要(上)》 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立 第18课 辛亥革命 课程标准:了解孙中山三民主义的基本内容,理解辛亥革命对中国结束帝制、建立民国的意义及历史局限性。 以孙中山为首的资产阶级革命派推翻清王朝、建立资产阶级共和国的全过程。 时空坐标 课程标准 了解孙中山三民主义的基本内容,理解辛亥革命对中国结束帝制、建立民国的意义及历史局限性。 狭义的辛亥革命 广义的辛亥革命 1911年10月10日武昌起义发生于旧历辛亥年,故称辛亥革命。 课前预习:阅读课本第110页至116页,完成填空。 孙中山: 年,成立兴中会。 1905年,创建 。 1911年,广州黄花岗起义。 1911年10月, 起义。 1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立, 宣誓就任第一任临时大总统。 ,颁布《中华民国临时约法》。 1913年,发动二次革命。 袁世凯: 年,清末新政。 1912年 月 日,清帝退位。 1912年2月15日,临时参议院选举 为临时大总统。 1914年5月公布《 》,改责任内阁制为总统制。 年5月,签订不平等的“中日民四条约”。 1915年12月,接受“劝进”当上 。 1916年3月,被迫取消 。 1916年6月,去世。 课前预习:阅读课本第110页至116页,完成填空。 孙中山: 1894年,成立兴中会。 1905年,创建同盟会。 1911年,广州黄花岗起义。 1911年10月,武昌起义。 1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立,孙中山宣誓就任第一任临时大总统。 1912年3月11日,颁布《中华民国临时约法》。 1913年,发动二次革命。 袁世凯: 1901年,清末新政。 1912年2月12日,清帝退位。 1912年2月15日,临时参议院选举袁世凯为临时大总统。 1914年5月公布《中华民国约法》,改责任内阁制为总统制。 1915年5月,签订不平等的“中日民四条约”。 1915年12月,接受“劝进”当上皇帝。 1916年3月,被迫取消帝制。 1916年6月,去世。 一、辛亥革命的历史背景 2.经济和阶级:甲午战后,民族资本主义的发展,民族资产阶级壮大。 《辛丑条约》签订现场 1.民族危机:《辛丑条约》签订后,清政府沦为洋人的朝廷,民族危机空前加深。 材料 1903 年,青年革命家邹容撰写的《革命军》出版……《革命军》刚一问世,便迅速传播开来,销售量居当时革命书刊的第一位,成为引导仁人志士走上革命道路的明灯。 3.思想:资产阶级民主革命思想的传播 一、辛亥革命的历史背景 4.社会:清末新政和预备立宪加速了革命的爆发 结合课本110页,标记以下内容 清末新政 (1)时间: (2)目的: (3)内容: 1901 “自救” ———维护封建统治 与维新变法相似,但更为深入 (4)结果: 越来越多的人认识到:只有推翻这个政府,中国才有希望 加速了革命的爆发 清末新政内容 ①改革官制,改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构; ②编练新军,拟在全国编练新军36镇,并要求各省设立督练公所; ③倡导创办工商企业,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法; ④教育改革,废除科举,兴办学堂,建立起一套较为完整的学校制度。 便利列强侵略 成为革命新军 民族资本主义发展 培养新式人才 一、辛亥革命的历史背景 4.社会:清末新政和预备立宪加速了革命的爆发 预备立宪 (1)目的: (2)过程: (3)影响: 结合课本112页,回答以下问题 革命运动高涨 ———遏制革命,维护封建统治 1906年 预备立宪 1908年 颁布 ... ...