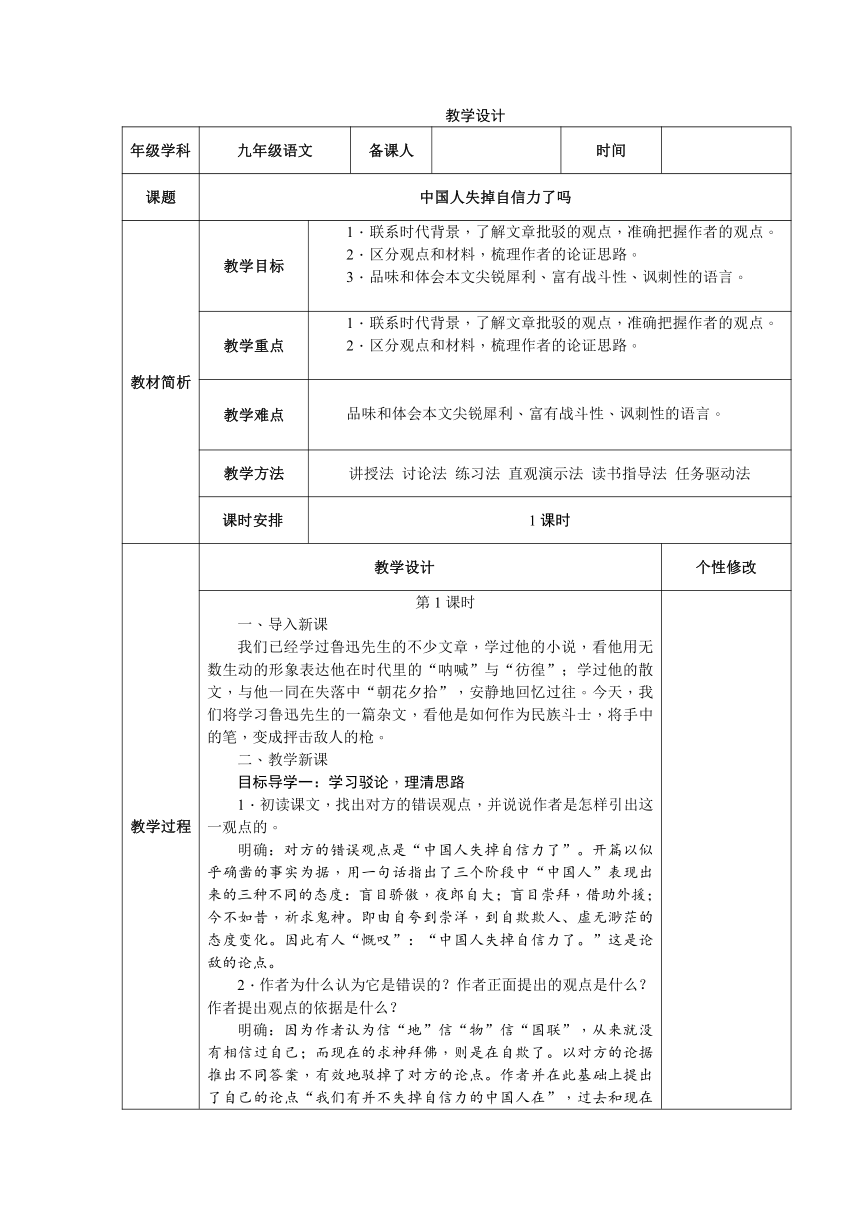

教学设计 年级学科 九年级语文 备课人 时间 课题 中国人失掉自信力了吗 教材简析 教学目标 1.联系时代背景,了解文章批驳的观点,准确把握作者的观点。 2.区分观点和材料,梳理作者的论证思路。 3.品味和体会本文尖锐犀利、富有战斗性、讽刺性的语言。 教学重点 1.联系时代背景,了解文章批驳的观点,准确把握作者的观点。 2.区分观点和材料,梳理作者的论证思路。 教学难点 品味和体会本文尖锐犀利、富有战斗性、讽刺性的语言。 教学方法 讲授法 讨论法 练习法 直观演示法 读书指导法 任务驱动法 课时安排 1课时 教学过程 教学设计 个性修改 第1课时 一、导入新课 我们已经学过鲁迅先生的不少文章,学过他的小说,看他用无数生动的形象表达他在时代里的“呐喊”与“彷徨”;学过他的散文,与他一同在失落中“朝花夕拾”,安静地回忆过往。今天,我们将学习鲁迅先生的一篇杂文,看他是如何作为民族斗士,将手中的笔,变成抨击敌人的枪。 二、教学新课 目标导学一:学习驳论,理清思路 1.初读课文,找出对方的错误观点,并说说作者是怎样引出这一观点的。 明确:对方的错误观点是“中国人失掉自信力了”。开篇以似乎确凿的事实为据,用一句话指出了三个阶段中“中国人”表现出来的三种不同的态度:盲目骄傲,夜郎自大;盲目崇拜,借助外援;今不如昔,祈求鬼神。即由自夸到崇洋,到自欺欺人、虚无渺茫的态度变化。因此有人“慨叹”:“中国人失掉自信力了。”这是论敌的论点。 2.作者为什么认为它是错误的?作者正面提出的观点是什么?作者提出观点的依据是什么? 明确:因为作者认为信“地”信“物”信“国联”,从来就没有相信过自己;而现在的求神拜佛,则是在自欺了。以对方的论据推出不同答案,有效地驳掉了对方的论点。作者并在此基础上提出了自己的论点“我们有并不失掉自信力的中国人在”,过去和现在的事实都可为证。 3.请结合上述分析简要梳理本文论证结构。 明确:提出对方的论据论点: (1)论据:以前信地、信物、信国联,转而现在的信神; (2)论点:中国人失掉自信力了。 直接反驳: (1)失掉的是“他信力”; (2)发展着“自欺力”。 间接反驳: (1)论点:有并不失掉自信力的中国人在; (2)论据:从古至今满怀自信的“中国的脊梁”。 最终结论:自信力的有无……要自己去看地底下。 4.认识本文文体特点。 明确:本文是一篇驳论文。这种文体一般是先指出对方错误的实质,或直接批驳(驳论点),或间接批驳(驳论据、驳论证);继而,针锋相对地提出自己的观点并加以论证。 【教学提示】 驳论文批驳的方法:一、驳论点,即反驳对方论点的不真实或错误性;二、驳论据,辩驳论据本身是不成立的或是不切实际的;三、驳论证,就是通过反驳论点和论据之间的关系来驳论。 目标导学二:品味富有战斗力的语言 1.第一段中,三个副词“总”“只”“一味”能否互换位置?为什么? 明确:不能。“总”让人看到国民党政府夸�———�地大物博”时的扬扬自得,同时“总”又写出夸耀者的底气不足,因为,夸来夸去只能夸这一样,且唯恐别人不知,这也暗接“只希望着国联”的必然性;“只”是抓救命稻草时的执着,仰人鼻息之状跃然纸上;“一味”则是深陷而不能自拔,沉迷于其中的滋味因而也不愿自拔。这三个副词准确地写出了国民党政府在自欺的道路上越走越远的事实,极富讽刺意味。 2.“他信力”与“自欺力”都是作者自创的词,作者是怎样创出这两个词的?这两个词的使用达到了怎样的效果? 明确:“自信力”本是《大公报》社评使用的一个字眼,鲁迅抓住不放,就着这个字眼起伏翻腾,在“信”的对象、类属、影响上大做文章,并运用“仿拟”的手法创出“他信力”和“自欺力”这两个新词。作者剖析出反动政府本没有“自信力”而只有 ... ...