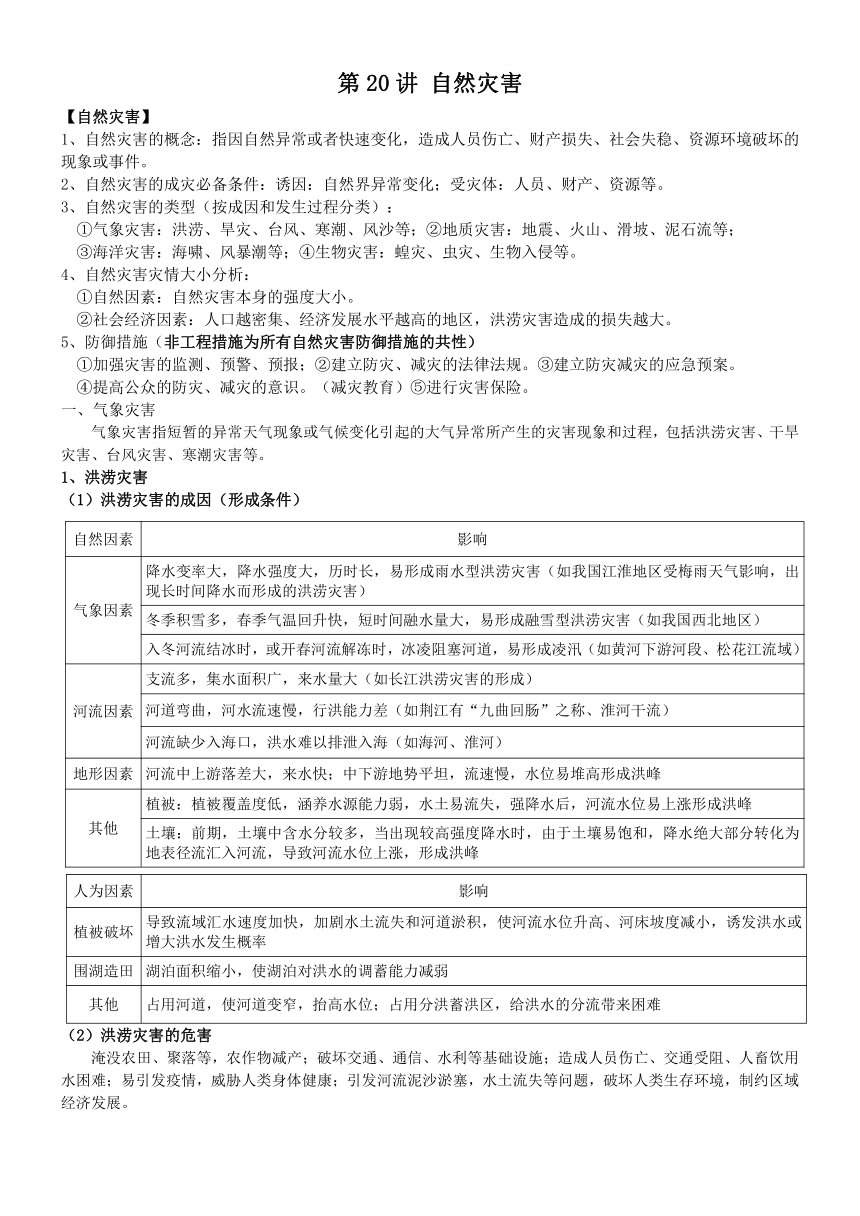

第20讲 自然灾害 【自然灾害】 1、自然灾害的概念:指因自然异常或者快速变化,造成人员伤亡、财产损失、社会失稳、资源环境破坏的现象或事件。 2、自然灾害的成灾必备条件:诱因:自然界异常变化;受灾体:人员、财产、资源等。 3、自然灾害的类型(按成因和发生过程分类): ①气象灾害:洪涝、旱灾、台风、寒潮、风沙等;②地质灾害:地震、火山、滑坡、泥石流等; ③海洋灾害:海啸、风暴潮等;④生物灾害:蝗灾、虫灾、生物入侵等。 4、自然灾害灾情大小分析: ①自然因素:自然灾害本身的强度大小。 ②社会经济因素:人口越密集、经济发展水平越高的地区,洪涝灾害造成的损失越大。 5、防御措施(非工程措施为所有自然灾害防御措施的共性) ①加强灾害的监测、预警、预报;②建立防灾、减灾的法律法规。③建立防灾减灾的应急预案。 ④提高公众的防灾、减灾的意识。(减灾教育)⑤进行灾害保险。 一、气象灾害 气象灾害指短暂的异常天气现象或气候变化引起的大气异常所产生的灾害现象和过程,包括洪涝灾害、干旱灾害、台风灾害、寒潮灾害等。 洪涝灾害 自然因素 影响 气象因素 降水变率大,降水强度大,历时长,易形成雨水型洪涝灾害(如我国江淮地区受梅雨天气影响,出现长时间降水而形成的洪涝灾害) 冬季积雪多,春季气温回升快,短时间融水量大,易形成融雪型洪涝灾害(如我国西北地区) 入冬河流结冰时,或开春河流解冻时,冰凌阻塞河道,易形成凌汛(如黄河下游河段、松花江流域) 河流因素 支流多,集水面积广,来水量大(如长江洪涝灾害的形成) 河道弯曲,河水流速慢,行洪能力差(如荆江有“九曲回肠”之称、淮河干流) 河流缺少入海口,洪水难以排泄入海(如海河、淮河) 地形因素 河流中上游落差大,来水快;中下游地势平坦,流速慢,水位易堆高形成洪峰 其他 植被:植被覆盖度低,涵养水源能力弱,水土易流失,强降水后,河流水位易上涨形成洪峰 土壤:前期,土壤中含水分较多,当出现较高强度降水时,由于土壤易饱和,降水绝大部分转化为地表径流汇入河流,导致河流水位上涨,形成洪峰 人为因素 影响 植被破坏 导致流域汇水速度加快,加剧水土流失和河道淤积,使河流水位升高、河床坡度减小,诱发洪水或增大洪水发生概率 围湖造田 湖泊面积缩小,使湖泊对洪水的调蓄能力减弱 其他 占用河道,使河道变窄,抬高水位;占用分洪蓄洪区,给洪水的分流带来困难 (1)洪涝灾害的成因(形成条件) (2)洪涝灾害的危害 淹没农田、聚落等,农作物减产;破坏交通、通信、水利等基础设施;造成人员伤亡、交通受阻、人畜饮用水困难;易引发疫情,威胁人类身体健康;引发河流泥沙淤塞,水土流失等问题,破坏人类生存环境,制约区域经济发展。 (3)洪涝灾害的防治措施 工程措施:上游兴修水库,提高对洪水的调蓄能力;植树造林,减少水土流失; 中游退耕还湖,利用低洼地区开辟分洪区,开挖分洪道,降低洪水位。 下游修筑堤坝,防止洪水漫溢;整治河道,开挖新河、疏浚河道,加快分洪泄洪速度。 非工程措施:建立洪水预报、警报系统;加强洪涝灾害的应急救灾机制建立;加强洪泛区土地管理; 拟定居民紧急撤离应急预案;加大防洪、抗洪的宣传教育;推行防洪保险等。 干旱灾害 (1)干旱灾害的成因(形成条件) 长时间无降水或降水偏少;气温高,蒸发旺盛。 我国旱灾的主要类型、分布及成因 类型 分布地区 旱灾成因 自然原因 人为原因 春旱 东北和华北 春季气温回升快,蒸发旺盛,雨季未到,降水稀少 春季正值东北农作物播种期和华北冬小麦返青时节,需水量大 伏旱 江淮地区 7、8月,雨带北移,该地区受副热带高压带控制,出现持续性高温晴朗天气,形成伏旱 作物生长、生活用水需求量大 夏秋旱 华南地区 纬度低,气温高, ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~