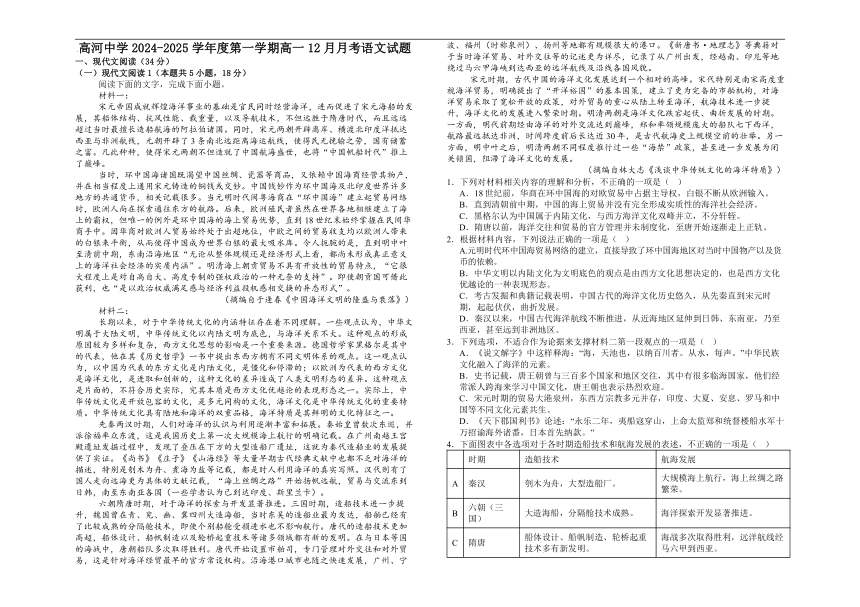

高河中学2024-2025学年度第一学期高一12月月考语文试题 一、现代文阅读(34分) (一)现代文阅读1(本题共5小题,18分) 阅读下面的文字,完成下面小题。 材料一: 宋元帝国成就辉煌海洋事业的基础是官民同时经营海洋,进而促进了宋元海船的发展,其船体结构、抗风性能、载重量,以及导航技术,不但远胜于隋唐时代,而且远远超过当时最擅长造船航海的阿拉伯诸国。同时,宋元两朝开辟离岸、横渡北印度洋抵达西亚与非洲航线,元朝开辟了3条南北远距离海运航线,使得民无挽输之劳,国有储蓄之富。凡此种种,使得宋元两朝不但造就了中国航海盛世,也将“中国帆船时代”推上了巅峰。 当时,环中国海诸国既渴望中国丝绸、瓷器等商品,又依赖中国海商经营其物产,并在相当程度上通用宋元铸造的铜钱或交钞。中国钱钞作为环中国海及北印度世界许多地方的共通货币,相关记载很多。当元明时代闽粤海商在“环中国海”建立起贸易网络时,欧洲人尚在探索通往东方的航路。后来,欧洲殖民者虽然在世界各地相继建立了海上的霸权,但唯一的例外是环中国海的海上贸易优势,直到18世纪末始终掌握在民间华商手中。因华商对欧洲人贸易始终处于出超地位,中欧之间的贸易收支均以欧洲人带来的白银来平衡,从而使得中国成为世界白银的最大吸水库。令人扼腕的是,直到明中叶至清前中期,东南沿海地区“无论从整体规模还是经济形式上看,都尚未形成真正意义上的海洋社会经济的实质内涵”。明清海上朝贡贸易不具有开放性的贸易特点,“它很大程度上是对自高自大、高度专制的强权政治的一种无奈的支持”。即使朝贡国可借此获利,也“是以政治权威满足感与经济利益投机感相交换的异态形式”。 (摘编自于逢春《中国海洋文明的隆盛与衰落》) 材料二: 长期以来,对于中华传统文化的内涵特征存在着不同理解。一些观点认为,中华文明属于大陆文明,中华传统文化以内陆文明为底色,与海洋关系不大。这种观点的形成原因较为多样和复杂,西方文化思想的影响是一个重要来源。德国哲学家黑格尔是其中的代表,他在其《历史哲学》一书中提出东西方拥有不同文明体系的观点。这一观点认为,以中国为代表的东方文化是内陆文化,是僵化和停滞的;以欧洲为代表的西方文化是海洋文化,是进取和创新的,这种文化的差异造成了人类文明形态的差异。这种观点是片面的,不符合历史实际,究其本质是西方文化优越论的表现形态之一。实际上,中华传统文化是开放包容的文化,是多元同构的文化,海洋文化是中华传统文化的重要特质。中华传统文化具有陆地和海洋的双重品格,海洋特质是其鲜明的文化特征之一。 先秦两汉时期,人们对海洋的认识与利用逐渐丰富和拓展。秦始皇曾数次东巡,并派徐福率众东渡,这是我国历史上第一次大规模海上航行的明确记载。在广州南越王宫殿遗址发掘过程中,发现了叠压在下方的大型造船厂遗址,这就为秦代造船业的发展提供了实证。《尚书》《庄子》《山海经》等大量早期古代经典文献中也都不乏对海洋的描述,特别是刳木为舟、煮海为盐等记载,都是时人利用海洋的真实写照。汉代则有了国人走向远海更为具体的文献记载,“海上丝绸之路”开始扬帆远航,贸易与交流东到日韩,南至东南亚各国(一些学者认为已到达印度、斯里兰卡)。 六朝隋唐时期,对于海洋的探索与开发显著推进。三国时期,造船技术进一步提升,魏国曾在青、兖、幽、冀四州大造海船,当时东吴的造船业最为发达,船舶已经有了比较成熟的分隔舱技术,即使个别船舱受损进水也不影响航行。唐代的造船技术更加高超,船体设计、船帆制造以及轮桥起重技术等诸多领域都有新的发明。在与日本等国的海战中,唐朝船队多次取得胜利。唐代开始设置市舶司,专门管理对外交往和对外贸易,这是针对海洋经贸最 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~