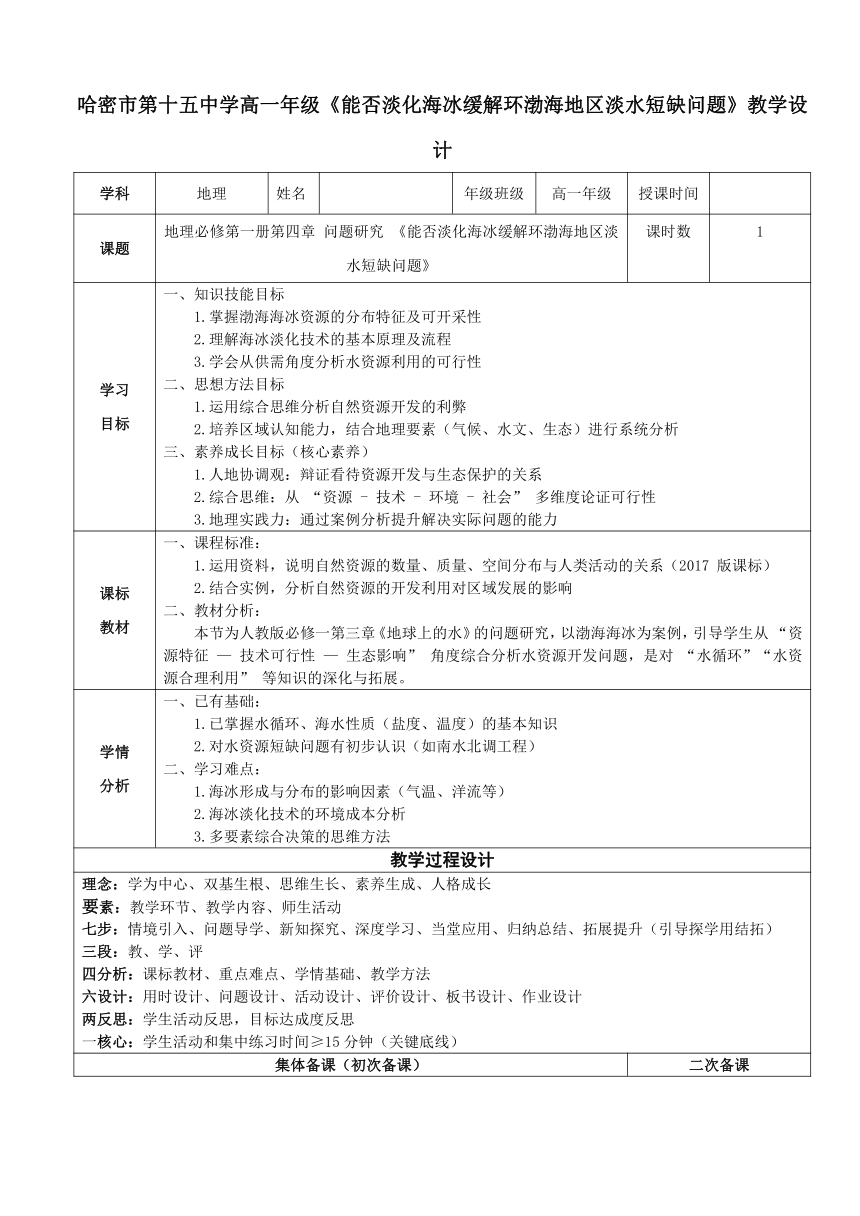

哈密市第十五中学高一年级《能否淡化海冰缓解环渤海地区淡水短缺问题》教学设计 学科 地理 姓名 年级班级 高一年级 授课时间 课题 地理必修第一册第四章 问题研究 《能否淡化海冰缓解环渤海地区淡水短缺问题》 课时数 1 学习 目标 一、知识技能目标 1.掌握渤海海冰资源的分布特征及可开采性 2.理解海冰淡化技术的基本原理及流程 3.学会从供需角度分析水资源利用的可行性 二、思想方法目标 1.运用综合思维分析自然资源开发的利弊 2.培养区域认知能力,结合地理要素(气候、水文、生态)进行系统分析 三、素养成长目标(核心素养) 1.人地协调观:辩证看待资源开发与生态保护的关系 2.综合思维:从 “资源 - 技术 - 环境 - 社会” 多维度论证可行性 3.地理实践力:通过案例分析提升解决实际问题的能力 课标 教材 一、课程标准: 1.运用资料,说明自然资源的数量、质量、空间分布与人类活动的关系(2017 版课标) 2.结合实例,分析自然资源的开发利用对区域发展的影响 二、教材分析: 本节为人教版必修一第三章《地球上的水》的问题研究,以渤海海冰为案例,引导学生从 “资源特征 — 技术可行性 — 生态影响” 角度综合分析水资源开发问题,是对 “水循环”“水资源合理利用” 等知识的深化与拓展。 学情 分析 一、已有基础: 1.已掌握水循环、海水性质(盐度、温度)的基本知识 2.对水资源短缺问题有初步认识(如南水北调工程) 二、学习难点: 1.海冰形成与分布的影响因素(气温、洋流等) 2.海冰淡化技术的环境成本分析 3.多要素综合决策的思维方法 教学过程设计 理念:学为中心、双基生根、思维生长、素养生成、人格成长 要素:教学环节、教学内容、师生活动 七步:情境引入、问题导学、新知探究、深度学习、当堂应用、归纳总结、拓展提升(引导探学用结拓) 三段:教、学、评 四分析:课标教材、重点难点、学情基础、教学方法 六设计:用时设计、问题设计、活动设计、评价设计、板书设计、作业设计 两反思:学生活动反思,目标达成度反思 一核心:学生活动和集中练习时间≥15分钟(关键底线) 集体备课(初次备课) 二次备课 第一步:情景引入(5 分钟) 情境创设: 播放新闻片段《环渤海地区用水告急:地下水超采导致地面沉降》,展示以下数据: 环渤海地区人均水资源量仅为全国平均的 1/5 2024 年京津冀地区地下水超采量达 50 亿立方米 提问引导: “除了南水北调,还有哪些方式可能缓解缺水?”(预设答案:海水淡化、节水技术、开发新水源) 引出课题:渤海海冰 ——— 被忽视的 “淡水宝库” 第二步:问题导学 + 新知探究 1:渤海海冰资源特征(10 分钟) 【资料一】渤海海冰资源量 问题 1:渤海海冰资源是否可开采利用?为什么? 探究活动: 学生分组阅读教材 P68 “海冰与海水的区别”,总结海冰盐度(3‰-7‰)远低于海水(35‰) 计算可开采资源量:120+80+30=230 亿立方米,相当于 2 个密云水库(10 亿立方米) 结论:可开采,因海冰盐度低、资源量大。 问题 2:为什么渤海海冰可开采次数由北向南递减? 探究活动: 绘制渤海温度分布图(冬季辽东湾 - 4℃,莱州湾 0℃) 结合结冰条件(气温 < 海水冰点 - 1.8℃),分析冰期长短与纬度的关系 补充洋流影响:黄海暖流对南部海区的增温作用 结论:纬度越高,冰期越长,结冰厚度越大,可开采次数越多。 第三步:新知探究 2:海冰淡化技术(8 分钟) 【资料二】渤海海冰淡化研究 技术流程:采冰→破碎→水洗脱盐→过滤→淡水(附工艺流程图) 问题 1:采取上述方法淡化海冰产生的高浓度盐水如何处理? 探究活动: 计算盐水排放量:1 吨海冰产 0.8 吨淡水,剩余 0.2 吨盐水(盐度≈150‰) 分组讨论处理方案: 方案 A:直接排入海洋 方案 B:浓缩制盐 方案 C:注入地下 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~