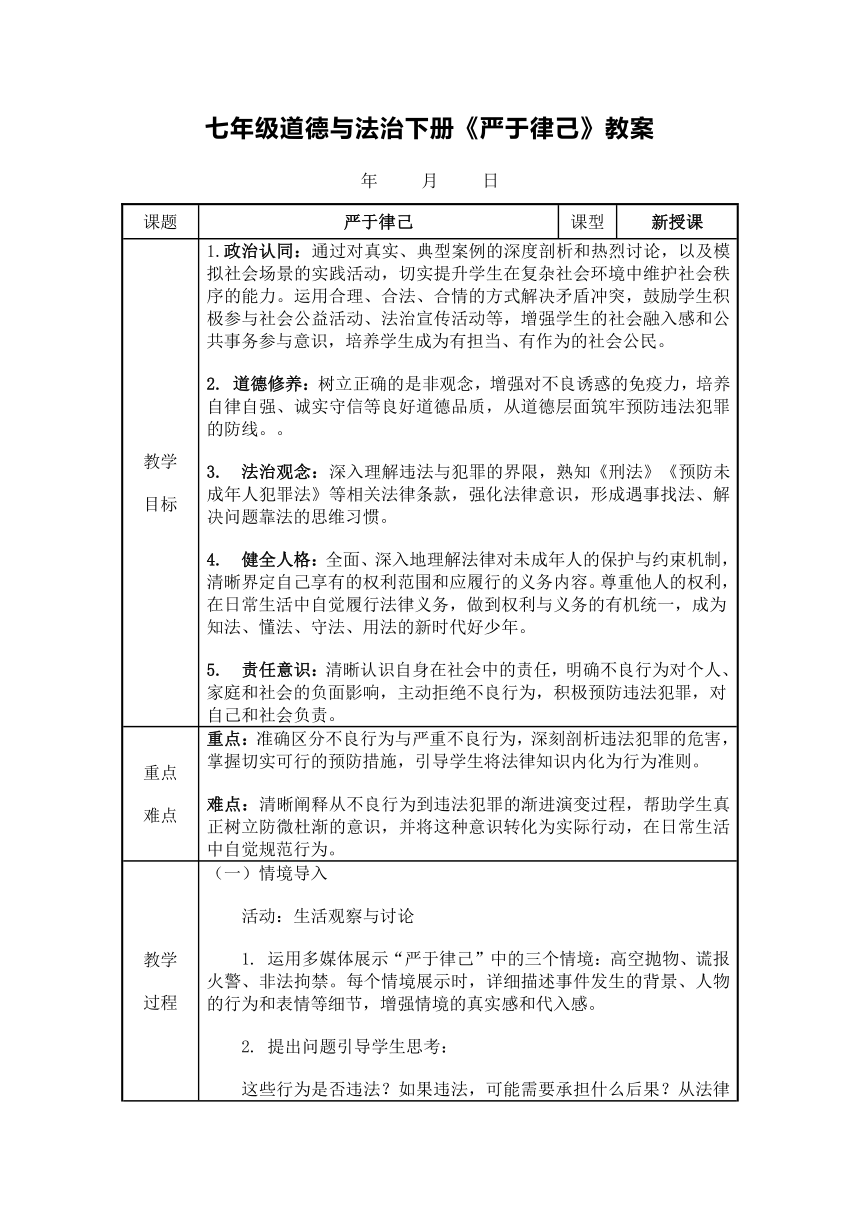

七年级道德与法治下册《严于律己》教案 年 月 日 课题 严于律己 课型 新授课 教学 目标 1.政治认同:通过对真实、典型案例的深度剖析和热烈讨论,以及模拟社会场景的实践活动,切实提升学生在复杂社会环境中维护社会秩序的能力。运用合理、合法、合情的方式解决矛盾冲突,鼓励学生积极参与社会公益活动、法治宣传活动等,增强学生的社会融入感和公共事务参与意识,培养学生成为有担当、有作为的社会公民。 2. 道德修养:树立正确的是非观念,增强对不良诱惑的免疫力,培养自律自强、诚实守信等良好道德品质,从道德层面筑牢预防违法犯罪的防线。。 3. 法治观念:深入理解违法与犯罪的界限,熟知《刑法》《预防未成年人犯罪法》等相关法律条款,强化法律意识,形成遇事找法、解决问题靠法的思维习惯。 4. 健全人格:全面、深入地理解法律对未成年人的保护与约束机制,清晰界定自己享有的权利范围和应履行的义务内容。尊重他人的权利,在日常生活中自觉履行法律义务,做到权利与义务的有机统一,成为知法、懂法、守法、用法的新时代好少年。 5. 责任意识:清晰认识自身在社会中的责任,明确不良行为对个人、家庭和社会的负面影响,主动拒绝不良行为,积极预防违法犯罪,对自己和社会负责。 重点 难点 重点:准确区分不良行为与严重不良行为,深刻剖析违法犯罪的危害,掌握切实可行的预防措施,引导学生将法律知识内化为行为准则。 难点:清晰阐释从不良行为到违法犯罪的渐进演变过程,帮助学生真正树立防微杜渐的意识,并将这种意识转化为实际行动,在日常生活中自觉规范行为。 教学 过程 (一)情境导入 活动:生活观察与讨论 1. 运用多媒体展示“严于律己”中的三个情境:高空抛物、谎报火警、非法拘禁。每个情境展示时,详细描述事件发生的背景、人物的行为和表情等细节,增强情境的真实感和代入感。 2. 提出问题引导学生思考: 这些行为是否违法?如果违法,可能需要承担什么后果?从法律条款、实际案例等角度启发学生分析。 假设自己处于类似情境,会如何避免做出这些行为?鼓励学生结合自身的价值观和生活经验分享想法。 3. 组织学生进行小组讨论,每个小组推选一名代表进行发言。在学生讨论过程中,教师巡视各小组,倾听学生的观点,适时给予指导和启发。 4. 教师对学生的回答进行总结,通过具体的数据和实际案例,强调违法行为不仅会对他人造成身体伤害、财产损失和精神痛苦,也会给自己带来刑事处罚、民事赔偿、社会声誉受损等严重后果,从而引出本节课的主题———预防违法犯罪,做遵纪守法公民,让学生深刻认识到依法自律的重要性和紧迫性。 (二)新课讲授 1. 违法与犯罪的界限 1. 案例分析:结合教材“探究与分享”中的案例一和案例二展开深入分析。在分析过程中,不仅介绍案例的基本事实,还深入挖掘案件背后的社会原因、家庭因素和个人心理因素,让学生全面了解案件的全貌。 案例一:16岁的中学生秦某在学校多次无故殴打、辱骂同学郭某,还用手机拍摄视频并在网上传播,导致郭某身体受伤、精神抑郁,无法正常生活和学习。人民检察院经审查认为,秦某无故殴打他人,造成他人轻微伤,辱骂他人情节恶劣,侵犯了他人的人身权利,严重影响他人的正常生活,破坏了社会秩序,其行为触犯刑法,涉嫌寻衅滋事罪、侮辱罪 。 案例二:依依遭遇网络暴力,有人在网上恶意编造虚假信息对她进行诽谤,并泄露她的个人信息。这种行为涉嫌诽谤罪、侵犯公民个人信息罪。 2. 提问引导:针对以上案例,向学生提问这些行为具体触犯了《刑法》的哪些条款,以及根据法律规定会如何量刑。结合《刑法》第十七条关于刑事责任年龄的规定进行详细解读,通过图表、动画等形式,直观展示不同年龄段的人犯罪需要承担的法律责任,让学生深刻理解法律 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~