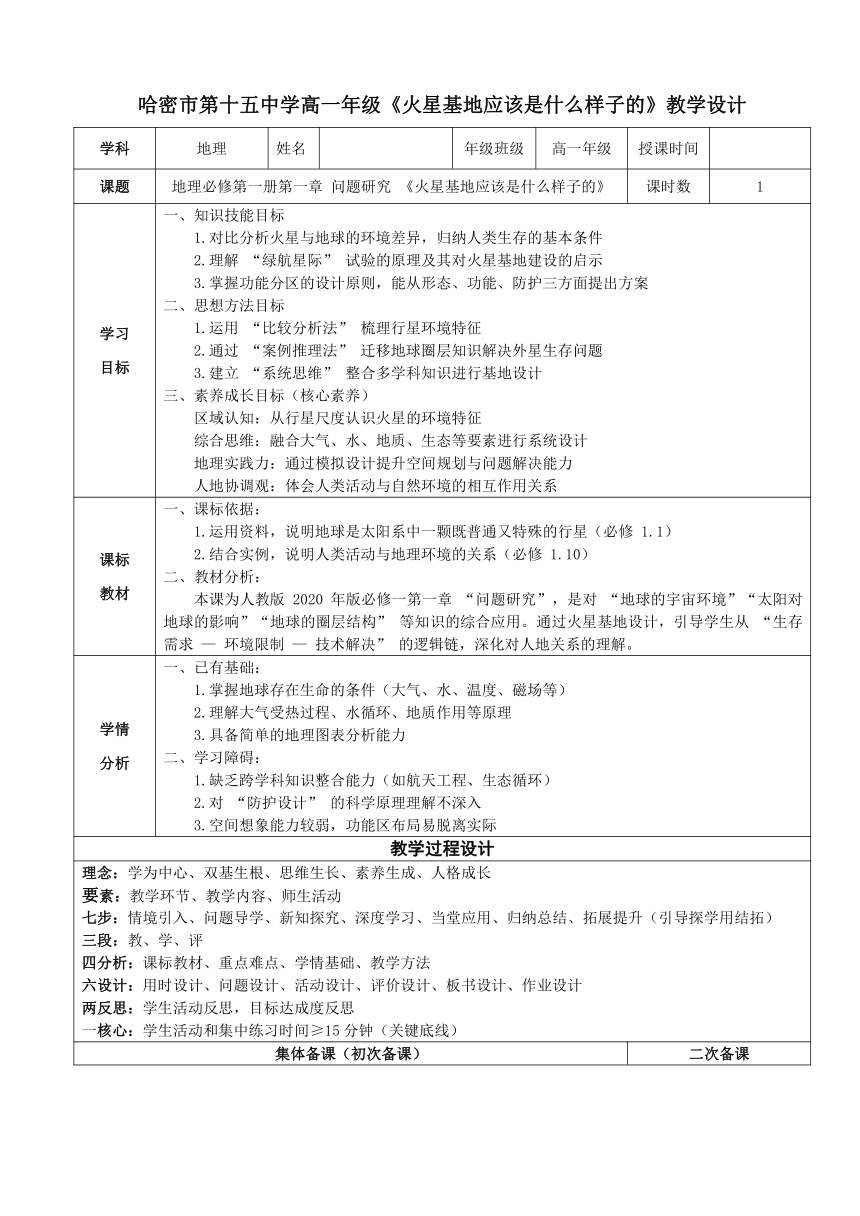

哈密市第十五中学高一年级《火星基地应该是什么样子的》教学设计 学科 地理 姓名 年级班级 高一年级 授课时间 课题 地理必修第一册第一章 问题研究 《火星基地应该是什么样子的》 课时数 1 学习 目标 一、知识技能目标 1.对比分析火星与地球的环境差异,归纳人类生存的基本条件 2.理解 “绿航星际” 试验的原理及其对火星基地建设的启示 3.掌握功能分区的设计原则,能从形态、功能、防护三方面提出方案 二、思想方法目标 1.运用 “比较分析法” 梳理行星环境特征 2.通过 “案例推理法” 迁移地球圈层知识解决外星生存问题 3.建立 “系统思维” 整合多学科知识进行基地设计 三、素养成长目标(核心素养) 区域认知:从行星尺度认识火星的环境特征 综合思维:融合大气、水、地质、生态等要素进行系统设计 地理实践力:通过模拟设计提升空间规划与问题解决能力 人地协调观:体会人类活动与自然环境的相互作用关系 课标 教材 一、课标依据: 1.运用资料,说明地球是太阳系中一颗既普通又特殊的行星(必修 1.1) 2.结合实例,说明人类活动与地理环境的关系(必修 1.10) 二、教材分析: 本课为人教版 2020 年版必修一第一章 “问题研究”,是对 “地球的宇宙环境”“太阳对地球的影响”“地球的圈层结构” 等知识的综合应用。通过火星基地设计,引导学生从 “生存需求 — 环境限制 — 技术解决” 的逻辑链,深化对人地关系的理解。 学情 分析 一、已有基础: 1.掌握地球存在生命的条件(大气、水、温度、磁场等) 2.理解大气受热过程、水循环、地质作用等原理 3.具备简单的地理图表分析能力 二、学习障碍: 1.缺乏跨学科知识整合能力(如航天工程、生态循环) 2.对 “防护设计” 的科学原理理解不深入 3.空间想象能力较弱,功能区布局易脱离实际 教学过程设计 理念:学为中心、双基生根、思维生长、素养生成、人格成长 要素:教学环节、教学内容、师生活动 七步:情境引入、问题导学、新知探究、深度学习、当堂应用、归纳总结、拓展提升(引导探学用结拓) 三段:教、学、评 四分析:课标教材、重点难点、学情基础、教学方法 六设计:用时设计、问题设计、活动设计、评价设计、板书设计、作业设计 两反思:学生活动反思,目标达成度反思 一核心:学生活动和集中练习时间≥15分钟(关键底线) 集体备课(初次备课) 二次备课 第一步:情景引入 ——— 天问着陆,激发兴趣(3 分钟) 材料:播放 2021 年天问一号登陆火星的短视频(1 分钟),展示火星表面荒漠、陨石坑、干涸河床图片。 提问: 为什么人类选择火星作为星际移民的首选目标? 要在火星上建设基地,你认为最大的挑战是什么? 设计意图:通过真实案例引发认知冲突,激活学生对火星环境的已有认知。 第二步:问题导学 ——— 资料分析,明确方向(5 分钟) 发放资料: 资料一:火星与地球的环境对比表(节选) 资料二:“绿航星际” 4 人 370 天密闭试验示意图(展示舱内生态循环系统) 第三步:新知探究 1——— 火星生存条件分析(10 分钟) 问题 1:火星上是否具备人类生存的条件? 教学活动: 小组讨论:结合资料一,从 “大气、水、温度、辐射、土壤” 五方面对比分析。 思维导图构建: 火星生存条件分析 ├─ 可利用条件:太阳能、矿产资源、低重力 ——— 限制条件: ├─ 大气:缺氧、低气压、温室效应弱 ├─ 水:稀缺且以固态存在 ├─ 温度:昼夜温差大(-133℃~27℃) ├─ 辐射:缺乏磁场和臭氧层保护 ——— 土壤:含高氯酸盐(有毒) 问题 2:若在火星上生存,需要改造哪些环境条件? 教学活动: 知识迁移:回顾地球生命支持系统(大气圈、水圈、生物圈、岩石圈的相互作用)。 推理归纳: 改造目标:建立密闭生态系统,模拟地球环境 关键措施: 大气改造:电 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~