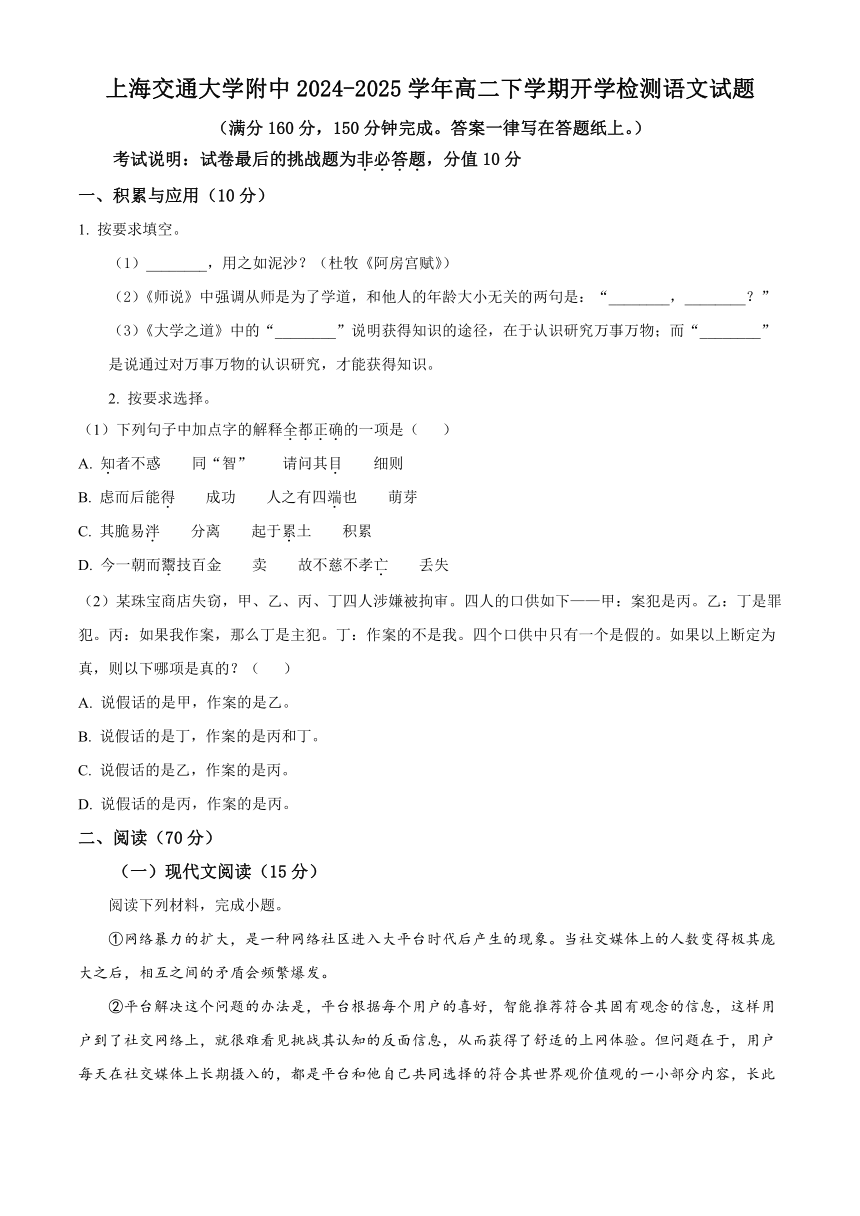

上海交通大学附中2024-2025学年高二下学期开学检测语文试题 (满分160分,150分钟完成。答案一律写在答题纸上。) 考试说明:试卷最后的挑战题为非必答题,分值10分 一、积累与应用(10分) 1. 按要求填空。 (1)_____,用之如泥沙?(杜牧《阿房宫赋》) (2)《师说》中强调从师是为了学道,和他人的年龄大小无关的两句是:“_____,_____?” (3)《大学之道》中的“_____”说明获得知识的途径,在于认识研究万事万物;而“_____”是说通过对万事万物的认识研究,才能获得知识。 2. 按要求选择。 (1)下列句子中加点字的解释全都正确的一项是( ) A. 知者不惑 同“智” 请问其目 细则 B. 虑而后能得 成功 人之有四端也 萌芽 C. 其脆易泮 分离 起于累土 积累 D. 今一朝而鬻技百金 卖 故不慈不孝亡 丢失 (2)某珠宝商店失窃,甲、乙、丙、丁四人涉嫌被拘审。四人的口供如下———甲:案犯是丙。乙:丁是罪犯。丙:如果我作案,那么丁是主犯。丁:作案的不是我。四个口供中只有一个是假的。如果以上断定为真,则以下哪项是真的?( ) A. 说假话的是甲,作案的是乙。 B. 说假话的是丁,作案的是丙和丁。 C. 说假话的是乙,作案的是丙。 D. 说假话的是丙,作案的是丙。 二、阅读(70分) (一)现代文阅读(15分) 阅读下列材料,完成小题。 ①网络暴力的扩大,是一种网络社区进入大平台时代后产生的现象。当社交媒体上的人数变得极其庞大之后,相互之间的矛盾会频繁爆发。 ②平台解决这个问题的办法是,平台根据每个用户的喜好,智能推荐符合其固有观念的信息,这样用户到了社交网络上,就很难看见挑战其认知的反面信息,从而获得了舒适的上网体验。但问题在于,用户每天在社交媒体上长期摄入的,都是平台和他自己共同选择的符合其世界观价值观的一小部分内容,长此以住,他们的认知就会固化,甚至极化。 ③视频如果在100万的点击量以下,表明它处于“舒适圈”内,基本上看到这条视频的人都是与他同一个舒适圈的人,90%以上的留言都是好评,可一旦某条视频因上热搜而观看量暴涨,达到了1000万,或者被某位与他观点相左的意见领袖推荐给了另一个圈的人群,那这时评论和私信里就会涌来大量网暴。 ④从社交媒体平台的角度来看,广义的“吵架”,对平台最有好处,这意味着话题、流量、互动、卷入、打开率,几乎所有社交媒体的商业模式都是依靠流量带来广告收入,所以它们的算法都会特别青睐那些能带来流量的内容。这种情绪驱动转发的机制则相当于给予那些煽动性强的文章巨大补贴,从而让自媒体们趋之若鹜。 ⑤情绪的社会维度,尤其是对社会、政治事件的反应,正在越来越多地被社交媒体所左右。坊间一直有一个段子,如果写一篇双方观点持平的中立的、逻辑性的文章,很可能没人转发,但如果把它拆分成两篇文章,分别只讲一方的观点,并推向极端,则会收获两个“十万加”。 ⑥这一系列情况产生的影响就是,社交媒体上情绪化的内容越来越多,谣言、阴谋论、煽动仇恨的内容大大增加,而理性的、有逻辑性的内容减少,因为这些东西得不到“平台奖励”,没人转发,所以这时在网络空间就出现了一种“劣币驱逐良币”的现象,大家并不是靠讲理来赢得争论,而是看自己能吸引到多少人过来“战斗”,从而最终导致网暴泛滥。 ⑦这种情绪化内容推荐机制,是社交媒体的原罪,大型平台往往会试图通过雇人对内容进行治理,来对抗自身的机制设计,这种做法有效果但不能完全抵偿,且在挽回大众形象的同时会降低收入,因此动力也不是特别足。而当情绪表达取代逻辑表达,社交媒体取代传统媒体,“热搜”取代新闻之后,不仅意味着传统媒体的消亡,也意味着逻辑表达的消亡。按理说争论对社会进步至关重要,但当人们面对分歧只会选择网络暴力而非真正的 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~