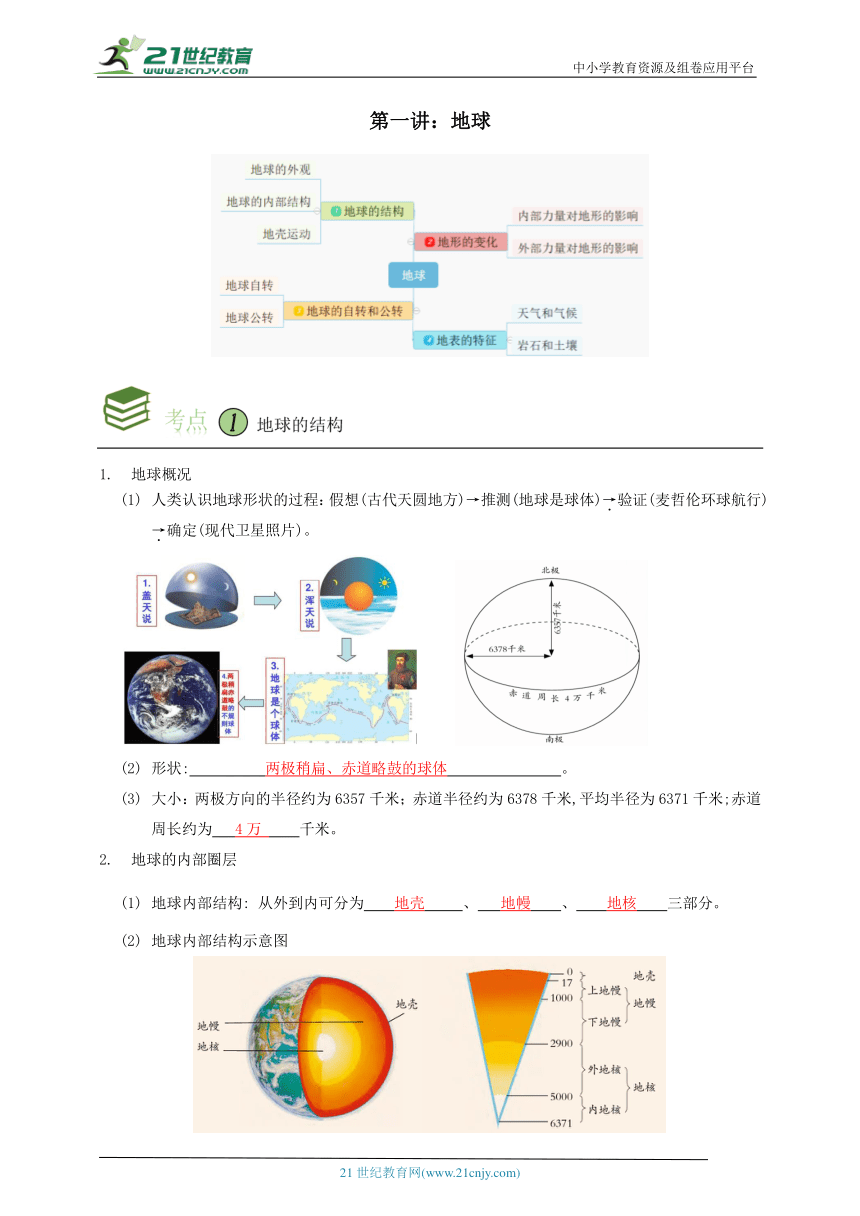

中小学教育资源及组卷应用平台 第一讲:地球 地球概况 人类认识地球形状的过程:假想(古代天圆地方)→推测(地球是球体)→验证(麦哲伦环球航行)→确定(现代卫星照片)。 形状: 两极稍扁、赤道略鼓的球体 。 大小:两极方向的半径约为6357千米;赤道半径约为6378千米,平均半径为6371千米;赤道周长约为 4万 千米。 地球的内部圈层 地球内部结构: 从外到内可分为 地壳 、 地幔 、 地核 三部分。 地球内部结构示意图 地壳运动 地壳变动的表现(地球内部力量) 火山:地幔的软流层是火山岩浆的来源。火山是 地壳运动 的表现形式之一。 地震:地壳岩石在 地球内力 的作用下,发生断裂或错位而引起的震动现象。 地震 与 火山 是剧烈的地壳变动。 火山 火山组成: 一般由 火山口、火山锥、岩浆 三部分组成。 火山喷发物:有气态的(水蒸气、二氧化硫等),也有液态(熔岩流)和固态(火山灰、火 山尘、火山弹等)的 火山的类型:死火山、活火山(富士山火山)、休眠火山。 分布:主要集中在 环太平洋的陆地和周围海区,以及地中海———喜马拉雅山 。 地震 世界地震分布与火山相似,主要集中在 环太平洋的陆地和周围海区,以及地中海———喜马拉雅山 频次:世界各地每年发生的地震多达500万余次.这些地震绝大部分都是极其轻微的,只有借助灵敏的地震仪才能测知。而可能造成极大破坏的地震,平均每年不到20次。 地震的防范 发生地震时,要冷静不慌乱,迅速地选择正确的逃生方法。 在教室等人多的地方:如果时间许可,要有序地快速撤离,以免因慌乱发生挤压、踩踏事故;如果时间不允许,要就地躲避。 底楼:应该迅速跑到室外,到开阔的地带避险(从地震发生到房屋倒塌大约需要10秒钟)。 高楼:发生地震时,千万不能乘坐电梯逃生。来不及逃离时,可根据所在的位置迅速作出判断,采用最有效的方法避震和自救。例如,伏而待定,就近选择墙角或坚固的桌子、排椅旁蹲下后闭眼,将书包或提包放在头顶等。 室外:远离玻璃幕墙、楼房、电线杆、广告牌、高压线等。 海陆变迁 “大陆漂移说”:由德国科学家魏格纳依据 大西洋 两岸大陆轮廓的可拼合性和其他大陆漂移的证据提出。 “海底扩张说”:美国地质学家赫斯和迪茨提出“海底扩张说”,认为在大洋中部形成一个地壳裂缝(称洋中脊),那里热的地幔物质不断上涌出来,把洋壳上较老的岩石向两边不断地推开。在洋壳上方的大陆地块,像在输送带上一样被推着一起向两边移动。 板块构造学说:全球岩石圈可划分为六大板块,即 亚欧 板块、 非洲 板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块、南极洲板块,这些板块“漂浮”在 软流层 上,相互不断发生 碰撞 和 张裂 。板块的 碰撞和张裂 是引起地壳运动(海陆变迁)的最主要原因,引起地壳运动的巨大能量来源于 地球内部 。 内力作用 概念:内力作用指来自地球内部的巨大能量所引起的地质作用。 对地形的影响:地壳总体比较稳定,板块交界处,地壳比较活跃。板块 张裂 形成大洋或裂谷(如大西洋、东非大裂谷);板块 碰撞挤压 形成山脉(如喜马拉雅山脉);火山喷发形成的火山岛(夏威夷)等 外力作用 概念:主要是由太阳能引起的,如气温变化、流水、风力和生物等,表现为风化作用、侵蚀作用、搬运作用、沉积作用。 对地形的影响:具有广泛性和持续性的特点。其结果是削低高山,填平深谷,使地表趋于平坦。 因素 流水的侵蚀 流水的溶蚀 流水的堆积 风力的侵蚀 风力的堆积 人和生物的改变 地形 黄土高原的千沟万壑 溶洞的地貌 长江三角洲 风蚀蘑菇 沙丘的形成 修建水库、围海造田 图貌 泥石流 泥石流形成的主要自然原因 山区(特别是 陡峭 地形)有利于水流汇集,水流的流速较 大 ,冲刷力强。 山坡或沟谷表层堆积有大量的 松散碎屑物 ,容易被水流冲刷。 有 暴雨 或持续性 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~