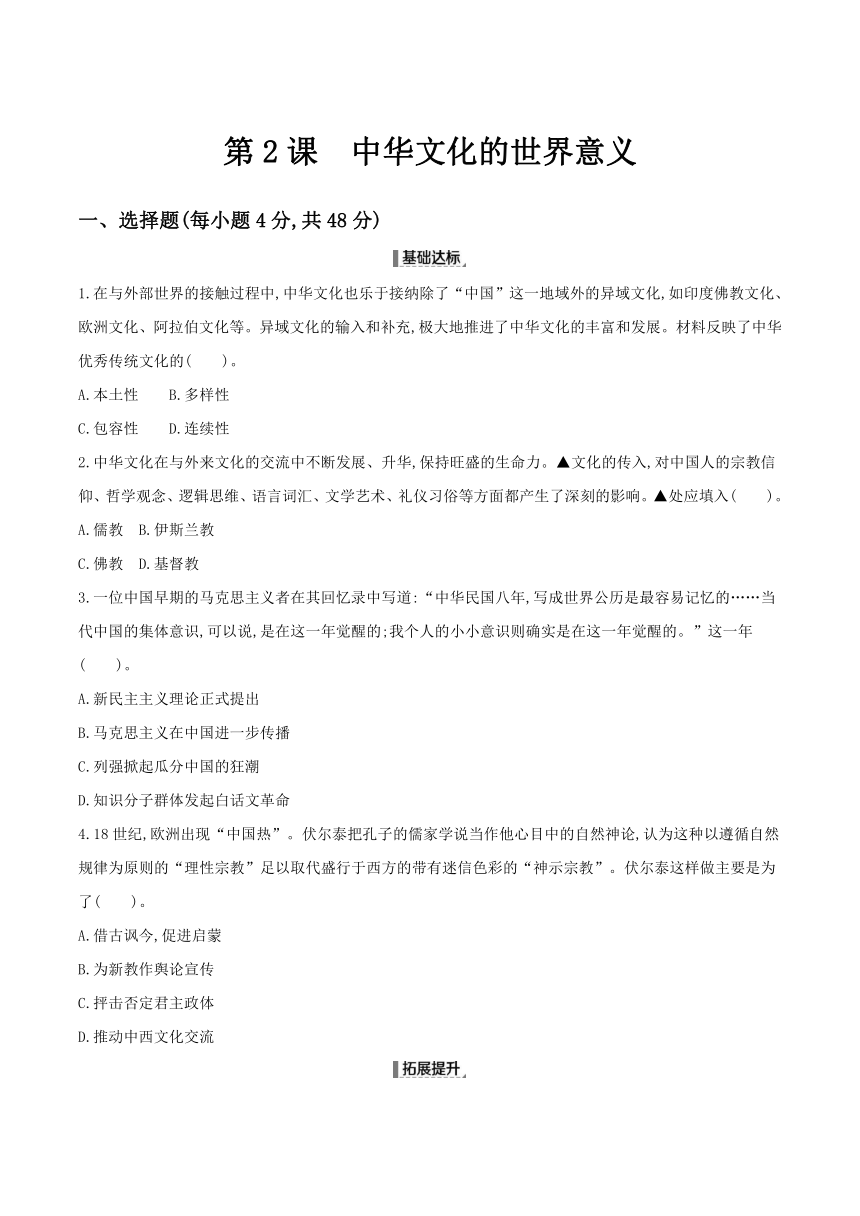

第2课 中华文化的世界意义 一、选择题(每小题4分,共48分) 1.在与外部世界的接触过程中,中华文化也乐于接纳除了“中国”这一地域外的异域文化,如印度佛教文化、欧洲文化、阿拉伯文化等。异域文化的输入和补充,极大地推进了中华文化的丰富和发展。材料反映了中华优秀传统文化的( )。 A.本土性 B.多样性 C.包容性 D.连续性 2.中华文化在与外来文化的交流中不断发展、升华,保持旺盛的生命力。▲文化的传入,对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻的影响。▲处应填入( )。 A.儒教 B.伊斯兰教 C.佛教 D.基督教 3.一位中国早期的马克思主义者在其回忆录中写道:“中华民国八年,写成世界公历是最容易记忆的……当代中国的集体意识,可以说,是在这一年觉醒的;我个人的小小意识则确实是在这一年觉醒的。”这一年( )。 A.新民主主义理论正式提出 B.马克思主义在中国进一步传播 C.列强掀起瓜分中国的狂潮 D.知识分子群体发起白话文革命 4.18世纪,欧洲出现“中国热”。伏尔泰把孔子的儒家学说当作他心目中的自然神论,认为这种以遵循自然规律为原则的“理性宗教”足以取代盛行于西方的带有迷信色彩的“神示宗教”。伏尔泰这样做主要是为了( )。 A.借古讽今,促进启蒙 B.为新教作舆论宣传 C.抨击否定君主政体 D.推动中西文化交流 5.(改编)两汉时期,儒家的“五经”已伴随着汉字已传播至朝鲜,之后朝鲜参考中国的韵书,创造了自己的文字———�谚文”;约3世纪,汉字伴随着儒家思想与中国化的佛教向东传入日本,后来日本根据自己语言的发音并借用汉字的笔画,创制出了假名。由此推知,汉字的传播( )。 A.展示了中华文化的兼收并蓄 B.消除了东亚地区的交流障碍 C.推动了当地的文化交流与发展 D.促使宗藩关系体系最终形成 6.(改编)罗汉观念源于印度,魏晋以后,罗汉的形象开始出现在中国的壁画和绘画中。到了宋代,有的画家甚至将罗汉描绘为醉心于琴棋书画的文士形象。这反映了佛教( )。 A.出现世俗化的倾向 B.与儒家思想的融合 C.逐步融入中华文化 D.主导绘画发展方向 7.下表所示为古代日本重要人物的事迹。这可用于印证( )。 A.汉字的传入成为日本文化发展的契机 B.儒学得到了日本社会的普遍认同 C.日本文化的学习对象由欧洲转向中国 D.中国文化对周边国家的辐射作用 8.(原创)史料记载,元代去缅甸的华商十去九不还,他们在缅甸“教以诗书礼乐”,使知行礼让,而至社会上竟“与中国之风无间然矣”。据此可知,元代去缅甸的华商( )。 A.推动了佛教在东南亚的传播 B.促进了儒学在东南亚的传播 C.使缅甸完全被中华文化同化 D.以传播中华文化为毕生追求 9.徐光启的《崇祯历书》集中体现了他在天文学方面引进西学的成果,以计算和分析的方法证实了“天地圆体”说;《农政全书》则体现了徐光启运用西方近代自然科学的思维和方法来进行农业试验和研究。这表明( )。 A.东西方文化交流影响明末学术视野 B.新兴工业文明取代传统农业文明 C.空谈义理的理学思想被时代抛弃 D.西方科技传入推动明末经济发展 10.清代学者赵翼(1727—1814)在《檐曝杂记》中说道:“自鸣钟、时辰表,皆来自西洋。钟能按时自鸣,表则有针随晷刻指十二时,皆绝技也……西洋远在十万里外,乃其法更胜。可知天地之大,到处有开创之圣人,固不仅羲、轩、巢、燧已也。”这反映了赵翼( )。 A.揭露宋明理学的空谈误国 B.传承经世致用的思想 C.提出“中体西用”的政治主张 D.具有开放的文化观念 11.(原创)《近代中国社会的新陈代谢》中说:“它的狂飙猛烈地冲击了以儒家为轴心的文化传统,因此从一开始便具有反传统主义的品格。……五四运动前后,各种各样的‘主义’蜂拥而入中国。”据此可知,“它的狂飙”( )。 A.继承和发展了传统 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~