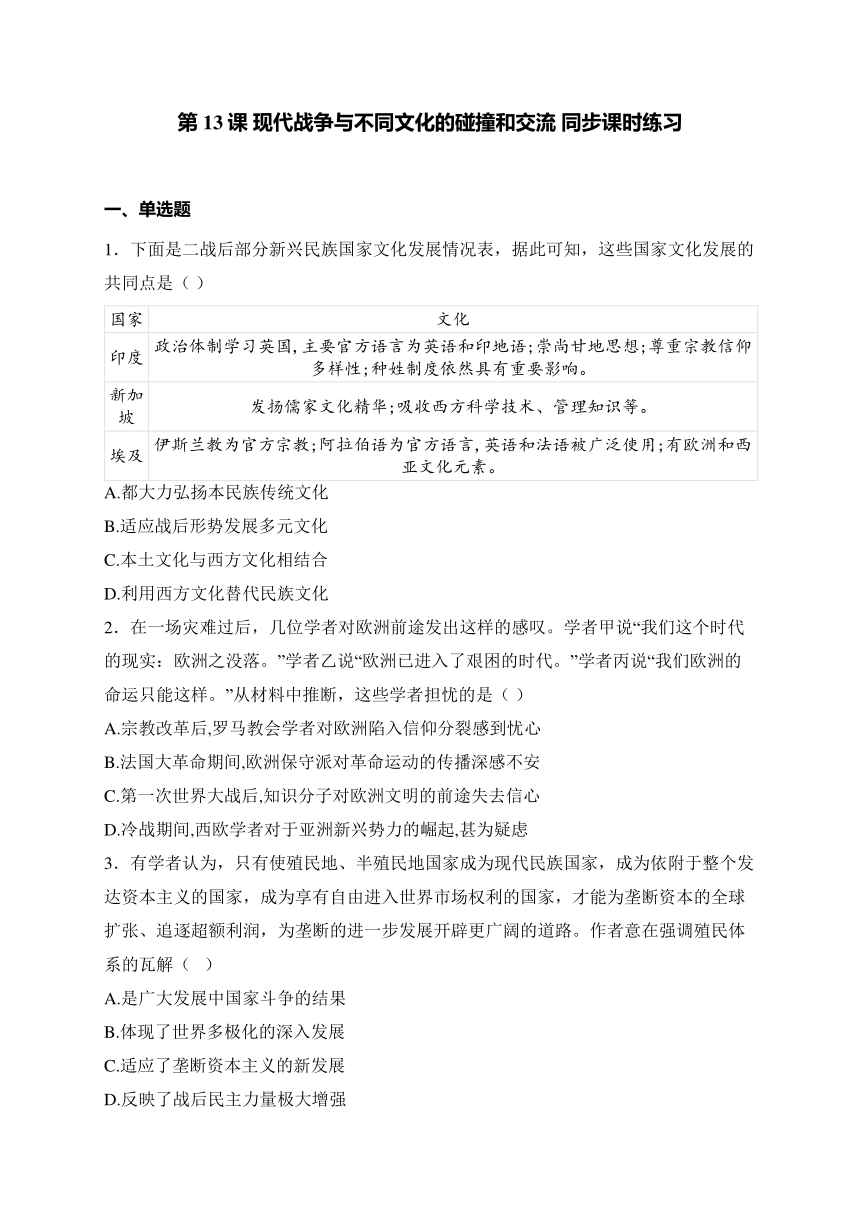

第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流 同步课时练习 一、单选题 1.下面是二战后部分新兴民族国家文化发展情况表,据此可知,这些国家文化发展的共同点是( ) 国家 文化 印度 政治体制学习英国,主要官方语言为英语和印地语;崇尚甘地思想;尊重宗教信仰多样性;种姓制度依然具有重要影响。 新加坡 发扬儒家文化精华;吸收西方科学技术、管理知识等。 埃及 伊斯兰教为官方宗教;阿拉伯语为官方语言,英语和法语被广泛使用;有欧洲和西亚文化元素。 A.都大力弘扬本民族传统文化 B.适应战后形势发展多元文化 C.本土文化与西方文化相结合 D.利用西方文化替代民族文化 2.在一场灾难过后,几位学者对欧洲前途发出这样的感叹。学者甲说“我们这个时代的现实:欧洲之没落。”学者乙说“欧洲已进入了艰困的时代。”学者丙说“我们欧洲的命运只能这样。”从材料中推断,这些学者担忧的是( ) A.宗教改革后,罗马教会学者对欧洲陷入信仰分裂感到忧心 B.法国大革命期间,欧洲保守派对革命运动的传播深感不安 C.第一次世界大战后,知识分子对欧洲文明的前途失去信心 D.冷战期间,西欧学者对于亚洲新兴势力的崛起,甚为疑虑 3.有学者认为,只有使殖民地、半殖民地国家成为现代民族国家,成为依附于整个发达资本主义的国家,成为享有自由进入世界市场权利的国家,才能为垄断资本的全球扩张、追逐超额利润,为垄断的进一步发展开辟更广阔的道路。作者意在强调殖民体系的瓦解( ) A.是广大发展中国家斗争的结果 B.体现了世界多极化的深入发展 C.适应了垄断资本主义的新发展 D.反映了战后民主力量极大增强 4.(一战时期)中国思想界掀起中西文化论争。东方文化派认为“大海对岸那边有好几万万人愁着物质文明破产,哀哀欲绝的喊救命,等着我们去超拔(解救)他们”。……一战后印度诗人泰戈尔曾周游欧美各国发表演讲,主张用东方“人生精神满足的智慧”去矫正西方人的“物欲无厌追求”。这段材料主要说明( ) A.文化层面的全盘西化在中国和印度得不到民众支持 B.中国学习西方已经由器物文化层面到达制度的层面 C.传统文化的根深蒂固阻碍了东方国家的近代化进程 D.一战灾难性后果引发东方思想界对西方文明的反思 5.20世纪初的墨西哥,有两个可以追溯的文化传统:一是基督文明传统,二是印第安文明传统。历史学家通过考古发现证明了土著印第安文明的瑰丽辉煌,他们强调土著文明有能力、有资格担当混血种族的基石。这些学者意在( ) A.推进民族国家的建设 B.实现国家独立 C.考证本土文明先进性 D.完善民主政治 6.二战后,埃及、肯尼亚、坦桑尼亚等国虽使用英语或法语,但都规定以本土语言为官方语言;新加坡、韩国等有着儒家文化背景的国家,重视发扬宽容和谐、吃苦耐劳和社会为先等精神,同时也注意吸收西方文化精华。这些现象说明二战后( ) A.西方国家的优势地位得到加强 B.全球化和多样性的协调统一 C.第三世界崛起改变了世界格局 D.全球化促使各国文化同质化 7.如图是设计师展示新加坡APEC峰会领导人服装。男装分绿、红、灰三种颜色,服装的绣花和扣子采用典雅的荷花造型;女装为红色,整体设计简洁而现代,体现了东南亚浓郁的民族风情,结合了中国、马来西亚、印度三国的传统服装特色。该服装的设计理念最有可能是( ) A.彰显对中国文化的传承 B.弘扬本土传统文化 C.突出文化中的西方基因 D.展现文化开放包容 8.第二次世界大战对殖民主义造成致命的打击,下列能够推动殖民体系瓦解的因素有( ) ①反法西斯联盟通过决议支持殖民地独立要求 ②亚非拉地区经济发展和民族民主意识的增强 ③第二次世界大战彻底摧毁世界殖民主义体系 ④二战以战争的正当性保证战后各国的独立 A.①② B.①④ C.①③ D.③④ 9.按照“蒙巴顿”方案,巴基斯坦被划分 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~