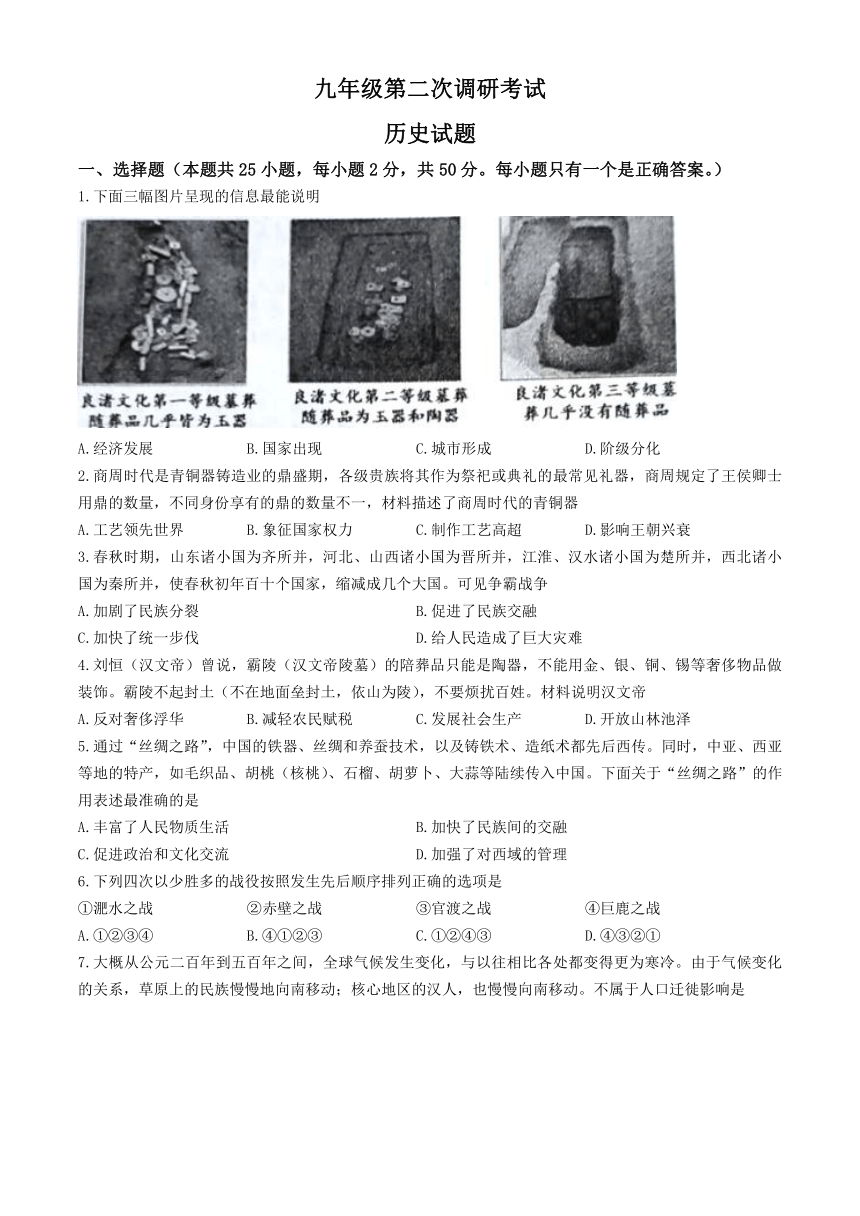

九年级第二次调研考试 历史试题 一、选择题(本题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个是正确答案。) 1.下面三幅图片呈现的信息最能说明 A.经济发展 B.国家出现 C.城市形成 D.阶级分化 2.商周时代是青铜器铸造业的鼎盛期,各级贵族将其作为祭祀或典礼的最常见礼器,商周规定了王侯卿士用鼎的数量,不同身份享有的鼎的数量不一,材料描述了商周时代的青铜器 A.工艺领先世界 B.象征国家权力 C.制作工艺高超 D.影响王朝兴衰 3.春秋时期,山东诸小国为齐所并,河北、山西诸小国为晋所并,江淮、汉水诸小国为楚所并,西北诸小国为秦所并,使春秋初年百十个国家,缩减成几个大国。可见争霸战争 A.加剧了民族分裂 B.促进了民族交融 C.加快了统一步伐 D.给人民造成了巨大灾难 4.刘恒(汉文帝)曾说,霸陵(汉文帝陵墓)的陪葬品只能是陶器,不能用金、银、铜、锡等奢侈物品做装饰。霸陵不起封土(不在地面垒封土,依山为陵),不要烦扰百姓。材料说明汉文帝 A.反对奢侈浮华 B.减轻农民赋税 C.发展社会生产 D.开放山林池泽 5.通过“丝绸之路”,中国的铁器、丝绸和养蚕技术,以及铸铁术、造纸术都先后西传。同时,中亚、西亚等地的特产,如毛织品、胡桃(核桃)、石榴、胡萝卜、大蒜等陆续传入中国。下面关于“丝绸之路”的作用表述最准确的是 A.丰富了人民物质生活 B.加快了民族间的交融 C.促进政治和文化交流 D.加强了对西域的管理 6.下列四次以少胜多的战役按照发生先后顺序排列正确的选项是 ①淝水之战 ②赤壁之战 ③官渡之战 ④巨鹿之战 A.①②③④ B.④①②③ C.①②④③ D.④③②① 7.大概从公元二百年到五百年之间,全球气候发生变化,与以往相比各处都变得更为寒冷。由于气候变化的关系,草原上的民族慢慢地向南移动;核心地区的汉人,也慢慢向南移动。不属于人口迁徙影响是 A.促进了北方民族交融 B.加快了江南经济开发 C.造成了多个政权分立 D.消弭了民族间的隔阂 8.郑和七下西洋,海上丝绸之路盛极一时。他每到一地,都以中国的丝绸和瓷器换取当地的特产或馈赠当地的国王,与当地居民公平交易,互通有无。不占别国一寸土地,未掠他人一分财富。据材料可知 A.主要目的是发展海外贸易 B.最远到达了非洲的西海岸 C.促进了中外间的友好往来 D.持续进行直到明王朝灭亡 9.对比两次鸦片战争,通商口岸地理位置(标有下划线)变化的影响是 A.西方侵略势力由东南沿海一带深入到长江中下游地区 B.中国失去北方大片领土 C.列强在中国划分“势力范围”,瓜分中国 D.外国军队驻扎在北京到山海关的铁路沿线要地 10.戴逸在《戊戌时代的思想解放》中说:“横扫前进道路上的许多旧传统、旧观念,动员并号召人们投入战斗。……在当时中国满天封建主义的阴云下,维新派的思想和活动是进步的,他们在中国历史上写下了资产阶级启蒙运动的一章。”对此理解正确的是 A.推翻了清政府统治 B.是一次思想启蒙运动 C.改变了清专制统治 D.是一次资产阶级革命 11.右面两幅图反映出当时社会出现了 A.倾向学习西方技术的运动 B.宣传民族民主革命的思潮 C.拥护君主立宪的改革浪潮 D.赞成君主专制的复辟之风 12.小红进行单元复习的时候,将“德先生”和“赛先生”、“外争主权,内除国贼”、“开天辟地,焕然一新”等关键词进行归类。推断小红复习的主题是 A.中国近代化的早期探索 B.新民主主义革命的开始 C.从国共合作到国共对立 D.教育文化事业的大发展 13.将下列事件与其内容或意义对应正确的是 事件名称 内容或意义 打出了“工农革命军”的旗帜 确立了思想建党、政治建军的原则 打响武装反抗国民党反动派的第一枪 提出“政权是由枪杆子中取得”的著名论断 A.南昌起义、八七会议、秋收起义、古田会议 B.八七会议、南昌起义、古田会议、秋收起义 C. ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~