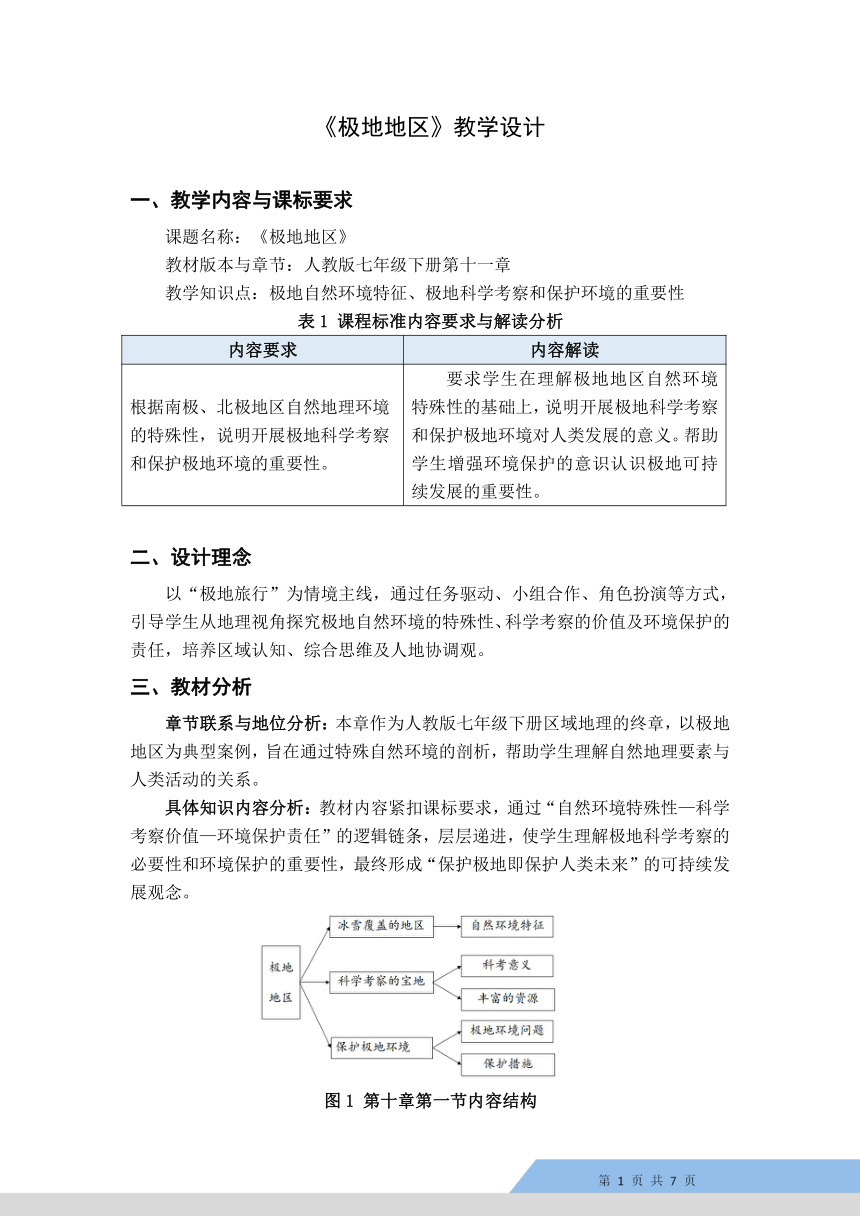

《极地地区》教学设计 一、教学内容与课标要求 课题名称:《极地地区》 教材版本与章节:人教版七年级下册第十一章 教学知识点:极地自然环境特征、极地科学考察和保护环境的重要性 表1 课程标准内容要求与解读分析 内容要求 内容解读 根据南极、北极地区自然地理环境的特殊性,说明开展极地科学考察和保护极地环境的重要性。 要求学生在理解极地地区自然环境特殊性的基础上,说明开展极地科学考察和保护极地环境对人类发展的意义。帮助学生增强环境保护的意识认识极地可持续发展的重要性。 二、设计理念 以“极地旅行”为情境主线,通过任务驱动、小组合作、角色扮演等方式,引导学生从地理视角探究极地自然环境的特殊性、科学考察的价值及环境保护的责任,培养区域认知、综合思维及人地协调观。 三、教材分析 章节联系与地位分析:本章作为人教版七年级下册区域地理的终章,以极地地区为典型案例,旨在通过特殊自然环境的剖析,帮助学生理解自然地理要素与人类活动的关系。 具体知识内容分析:教材内容紧扣课标要求,通过“自然环境特殊性—科学考察价值—环境保护责任”的逻辑链条,层层递进,使学生理解极地科学考察的必要性和环境保护的重要性,最终形成“保护极地即保护人类未来”的可持续发展观念。 图1 第十章第一节内容结构 四、学情分析 认知基础:七年级学生已掌握基本读图技能,能够初步描述区域地理位置;对“环境保护”“可持续发展”等抽象话题有浅层认知,但缺乏联系实际案例的深度分析能力;同时,学生好奇心强,对极地独特的自然景观(如企鹅、北极熊)和科技探险故事(如中国科考站)兴趣浓厚,这为情境化教学提供了切入点。 学习困难:学生对极地特殊地理现象(如跨经度范围等)的空间想象能力较弱,难以通过平面地图理解三维空间特征;在分析南北极气温差异成因时易陷入单一归因误区,难以综合多因素逻辑推导。 五、教学目标与教学重难点 (一)教学目标 1. 区域认知:通过地图,描述南北极地理位置及范围。 2. 综合思维:结合海陆、海拔等因素,解释南极比北极更冷的原因。 3. 人地协调观:以极地旅游为例,思考极地旅游带来的不利影响,并针对极地的环境问题提出保护措施。 (二)教学重难点 教学重点:极地自然环境特征;极地科学考察和保护极地环境的重要性。 教学难点:极地自然环境的特殊性 六、教法、学法与教学策略 1.教学法:情境教学法、任务驱动法、小组合作探究。 2.教法指导:准备地图材料、提供教学设备等。 图2 教学思路 七、教学过程 教学导入: 教师主导活动 学生主体活动 设计意图 展示南极旅客数量数据,提问:“为何极地旅游如此吸引人?” 结合生活经验,讨论极地独特景观与探险魅力。 激发兴趣,引出极地自然环境主题。 新课推进①:解密旅行目的地———极地自然环境 教师主导活动 学生主体活动 设计意图 1.展示南、北极地区示意图,引导学生说出其大致范围和组成部分。 【教法指导】除了解大致纬度范围外,引导学生观察南北极地区跨越的经度范围———360°。 2.展示南极、北极旅行线路,引导学生在地图中标出大致路径,并思考为什么两条线路出发时间不同 3.观看视频,认识南北极地区独特的生物,引导学生思考:极地地区的动物有何特点?与当地的环境有何关系? 4.小组活动:“北极熊观察员”VS“企鹅导游” 结合书本材料,说出北极熊和企鹅生活环境的差异,思考南极比北极冷的原因 1. 2. 3.皮毛厚、脂肪多———御寒 4. 掌握极地地理位置,理解季节对旅游活动的影响,认识极地自然环境的特殊性。 ·过渡:极地不仅吸引游客,更是科学家的“天然实验室”。 新课推进②:评估旅行特殊体验———科学考察价值 教师主导活动 学生主体活动 设计意图 1. 播放视频,提问:为何要探索极 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~