(

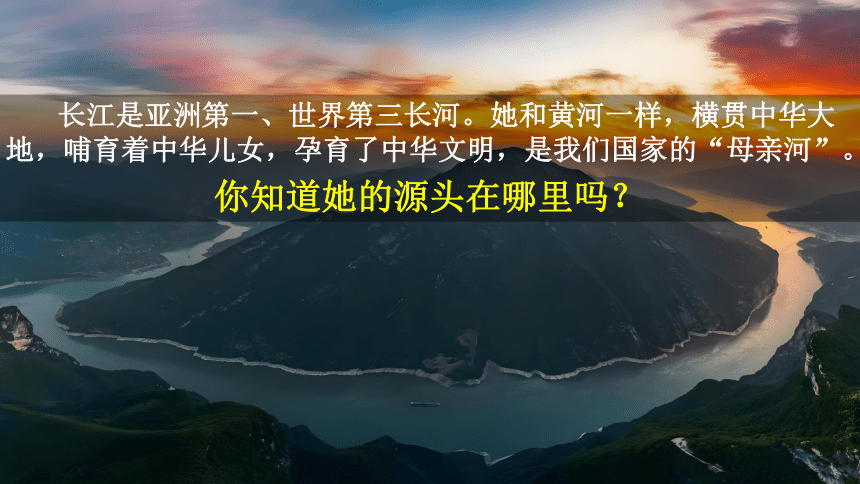

课件网) 长江是亚洲第一、世界第三长河。她和黄河一样,横贯中华大地,哺育着中华儿女,孕育了中华文明,是我们国家的“母亲河”。 你知道她的源头在哪里吗? 长江的源头———各拉丹冬 唐古拉山脉最高的一组雪山群,主峰海拔6621米,藏语意为“高高尖尖的山峰”,位于中国青海格尔木市与西藏安多县交汇处。 它不同于一般的景点,是绝大多数人终生也不会涉足的地方。 在长江源头 马丽华 各拉丹东 本次旅行的背景? “1987年3月上旬,我(马丽华)随电影摄制组再一次接近各拉丹东,在它的脚下安营扎寨。” 1976年,23岁的马丽华受到当时许多大学生去西藏插队落户的影响,“被一种很单纯的热情、理想、信念所鼓舞”(《行吟西藏的心路历程》)而入藏工作。她原打算去做小学教师。由于能写诗,善作文,被留在西藏自治区党委组织,四年多后调入《西藏文学》编辑部任编辑,入藏约十年后,她的长篇散文《藏北游历》问世。 《藏北游历》的写作,与人文纪录电影《万里藏北》的拍摄关系密切。马丽华担任这部电影编剧,在拍摄过程中更深刻认识到藏北的自然与人文,也经历了种种磨难。她说:“不拍《万里藏北》,我不太可能走遍那曲地区十多个县份,《藏北游历》就不是现在这样子。”课文中多次提到的“大部队”,指的就是这部电影的拍摄人员。 旅行,怎么能不发朋友圈呢? 假如马丽华也有朋友圈,她会怎么发?让我们跟随作者的脚步游历各拉丹冬,和她一起完成这次朋友圈的创作。 假如马丽华每到一个地方打卡,都会拍照发朋友圈,那么按照先后顺序,她朋友圈的定位依次是? 各拉丹冬的阳坡脚下 以东的草坝子上(搭帐篷) 冰河(祈祷) 砾石堆(四面张望) 沿冰河接近冰山(看冰山,摔跤) 进入冰塔林 冰山脚下的冰窟(伤痛无力) 再入冰塔林 冰河(艰难过) 砾石滩(寻化石) 冰河(坐车返回) 砾石堆(看、听流水) 地点转换(移步换景) 时间推移(第二天) 朋友圈定位 1.请你仿照示例帮她完成剩下美景图的命名。 【格式】“特点+所见+图” 朋友圈美景图 这一路打卡,马丽华见到了很多自然美景,她想把拍下的美景图取一个极具概括性的名字。 各拉丹冬的阳坡脚下(1段): “的确,阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端:融雪处裸露出大山黧黑的骨骼,有如刀削一般,棱角与层次毕现,富有雕塑感。” 棱角分明大山图 阳坡(1段): 棱角分明大山图 砾石堆(5段): 壮阔晶莹冰雪图 冰山(6段): 精雕细刻冰山图 冰窟(10段): 川流不息狂风图 冰窟(11段): 梦幻多姿冰体图 砾石堆(14段):流水漫溢冰河图 朋友圈美景图 发朋友圈,有图也要有文字。马丽华为自己的“梦幻多姿冰体图”配了文案: 【初稿】永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地、缓慢而从不懈怠地切割着,雕凿着。冰体一点一点地改变了形态,变成了挺拔的、敦实的、奇形怪状的、蜿蜒而立的等各种自然力所能刻画成的最漂亮的模样。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂着像长发披肩般的冰的流苏。 2.你有没有发现两稿的不同?你觉得哪一稿更好呢?为什么? 【语言技巧】 将修饰语提出来,后置。既可以起到突出强调其特点的作用,又可以让句子成为短句,读起来更简明清晰。 朋友圈美景图 【定稿】永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地切割着,雕凿着,缓慢而从不懈怠。冰体一点一点地改变了形态,变成自然力所能刻画成的最漂亮的这番模样:挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。” 3.请你为剩下的图配上文案。 【要求】基于原文语句,利用后置的方法进行调整修改。 阳坡(1段): 棱角分明大山图 砾石堆(5段): 壮阔晶 ... ...