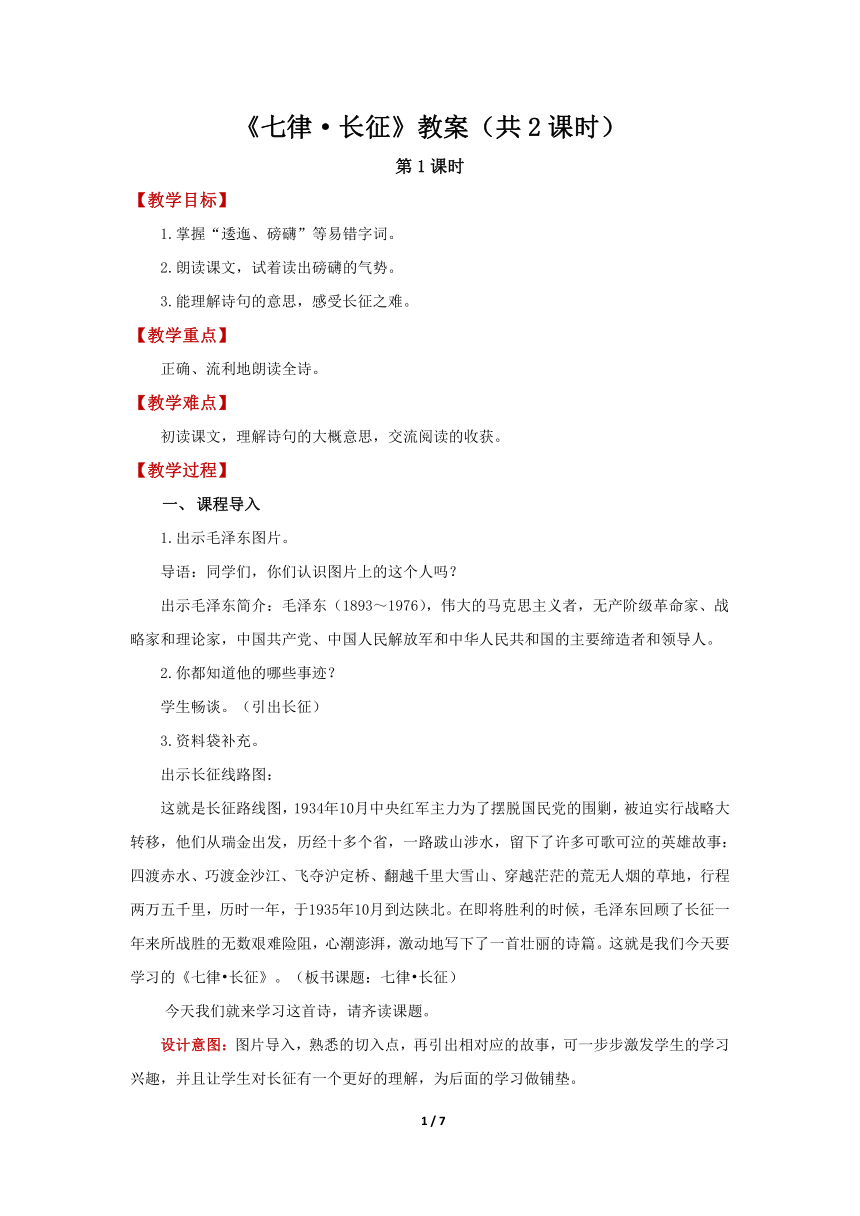

《七律·长征》教案(共2课时) 第1课时 【教学目标】 1.掌握“逶迤、磅礴”等易错字词。 2.朗读课文,试着读出磅礴的气势。 3.能理解诗句的意思,感受长征之难。 【教学重点】 正确、流利地朗读全诗。 【教学难点】 初读课文,理解诗句的大概意思,交流阅读的收获。 【教学过程】 课程导入 1.出示毛泽东图片。 导语:同学们,你们认识图片上的这个人吗? 出示毛泽东简介:毛泽东(1893~1976),伟大的马克思主义者,无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人。 2.你都知道他的哪些事迹? 学生畅谈。(引出长征) 3.资料袋补充。 出示长征线路图: 这就是长征路线图,1934年10月中央红军主力为了摆脱国民党的围剿,被迫实行战略大转移,他们从瑞金出发,历经十多个省,一路跋山涉水,留下了许多可歌可泣的英雄故事:四渡赤水、巧渡金沙江、飞夺沪定桥、翻越千里大雪山、穿越茫茫的荒无人烟的草地,行程两万五千里,历时一年,于1935年10月到达陕北。在即将胜利的时候,毛泽东回顾了长征一年来所战胜的无数艰难险阻,心潮澎湃,激动地写下了一首壮丽的诗篇。这就是我们今天要学习的《七律 长征》。(板书课题:七律 长征) 今天我们就来学习这首诗,请齐读课题。 设计意图:图片导入,熟悉的切入点,再引出相对应的故事,可一步步激发学生的学习兴趣,并且让学生对长征有一个更好的理解,为后面的学习做铺垫。 二、夯实基础 1.播放音频 学生听读课文,初步感知诗文内容。 2.听读任务 (1)学生边读边圈画出本课生字、词。 (2)把诗读正确、流利,读好停顿,读出节奏。 3.读后交流 (1)易读错的字音。 wēi yí páng bó mín 逶迤 磅礴 岷山 朗读点拨:“逶”不要读成第三声;“磅”是后鼻音;“岷”是前鼻音。 (2)引导学生思考。 ①这首诗总共几行?每行有几个字? 小结:像这样每首八句,每句七个字的诗叫七言律诗,简称七律。每两行为一联,共四联,分为:首联、颔联、颈联、尾联。 ②情境跟读,指导学生读出恰当的停顿。 提醒节奏:这是一首律诗,一般按照223的节奏停顿。 红军/不怕/远征难,万水/千山/只等闲。 五岭/逶迤/腾细浪,乌蒙/磅礴/走泥丸。 金沙/水拍/云崖暖,大渡/桥横/铁索寒。 更喜/岷山/千里雪,三军/过后/尽开颜。 ③学生齐读诗歌,读出节奏美。 ④学生自由朗读,感受律诗的音韵美。 设计意图:高年级的学生通过自读和听读可以初步把握课文的主要内容,教师要在此基础上有意识地引导学生学习,实现对课文内容的整体把握。 过渡:同学们,毛主席通过优美的文字,带给我们怎样的画面和感受呢?让我们一起细品这首诗,寻找答案吧! 三、问题探究 合作探究 1.探究任务 (1)自由朗读课文,圈画出表示地点的词语。 (2)借助工具书和注释,想想诗句的大意。 (3)和同学交流一下长征途中都遇到了哪些困难? 2.探究活动 根据学生的反馈,板书:五岭、乌蒙山、金沙江、大渡河、岷山。 体会“千山”之难 (1)同学们,请朗读诗歌,借助注释,联系上下文,猜猜图片中分别是哪座山?(出示图片) (2)理解“逶迤”“磅礴”。 逶迤:弯弯曲曲延续不断的样子。 磅礴:气势盛大。 请大家再次读一读这句诗。 (3)你觉得翻越逶迤的五岭、磅礴的乌蒙山和千里雪的岷山,可能会遇到哪些困难呢? 预设:山高林密、腹背受敌、天寒地冻…… 体会“万水”之难 (4)读诗歌,画出写红军渡江渡河的诗句,借助注释并和同学交流一下诗句的意思。(相机板书:金沙江、大渡河) 同学们,学到这里,我不禁想起了飞夺泸定桥的22名勇士手攀铁索,冒着对岸敌人密集的枪林弹雨前进。不怕流血牺牲,终于夺下了泸定桥。我每当回忆飞夺泸定桥的场面时,都能感 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~