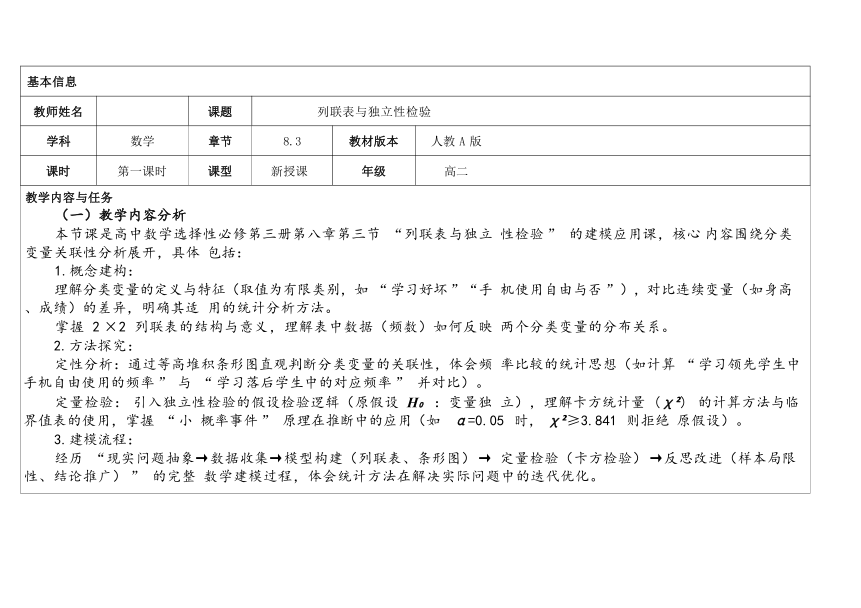

基本信息 教师姓名 课题 列联表与独立性检验 学科 数学 章节 8.3 教材版本 人教 A 版 课时 第一课时 课型 新授课 年级 高二 教学内容与任务 (一)教学内容分析 本节课是高中数学选择性必修第三册第八章第三节 “列联表与独立 性检验 ” 的建模应用课,核心 内容围绕分类变量关联性分析展开,具体 包括: 1.概念建构: 理解分类变量的定义与特征(取值为有限类别,如 “ 学习好坏 ”“手 机使用自由与否 ”),对比连续变量(如身高、成绩)的差异,明确其适 用的统计分析方法。 掌握 2 ×2 列联表的结构与意义,理解表中数据(频数)如何反映 两个分类变量的分布关系。 2.方法探究: 定性分析:通过等高堆积条形图直观判断分类变量的关联性,体会频 率比较的统计思想(如计算 “ 学习领先学生中手机自由使用的频率 ” 与 “ 学习落后学生中的对应频率 ” 并对比)。 定量检验: 引入独立性检验的假设检验逻辑(原假设 H :变量独 立),理解卡方统计量 (χ ) 的计算方法与临界值表的使用,掌握 “ 小 概率事件 ” 原理在推断中的应用(如 α=0.05 时, χ ≥3.841 则拒绝 原假设)。 3.建模流程: 经历 “现实问题抽象→数据收集→模型构建(列联表、条形图) → 定量检验(卡方检验) →反思改进(样本局限性、结论推广) ” 的完整 数学建模过程,体会统计方法在解决实际问题中的迭代优化。 (二)教学重点与难点 1.重点: 2 ×2 列联表的构建与等高堆积条形图的解读,通过频率比较初步判 断变量关联性。 独立性检验的步骤与逻辑(假设提出、卡方计算、临界值对比、结论 推断) ,理解统计结论的概率意义(如 “有 95% 的把握认为变量有关 联 ”)。 2.难点: 从 “样本数据 ” 到 “ 总体推断 ” 的假设检验逻辑(反证法思想: 通过小概率事件推翻原假设)。 卡方统计量的构造原理与卡方分布的直观理解(借助 GGB 动态曲 线演示小概率事件的几何意义)。 (三)教学任务设计 知识与技能任务: 任务 1:结合 “手机使用自 由与学习表现 ” 的情境,识别分类变 量并构建 2×2 列联表,能解释表中数据(a, b, c, d)的实际含义(如 “ 学 习领先且手机自由 ” 的人数为 a)。 任务 2 :使用 SPSS 软件绘制等高堆积条形图,通过观察不同组别 频率差异(如手机自由使用在学习领先组的比例 vs 落后组的比例),初 步判断变量关联性,体会可视化工具在数据分析中的作用。 任务 3:理解独立性检验的四步流程(提出假设→计算 χ →对比临 界值→作出推断),能根据 SPSS 输出的卡方值和临界值表(教材 P131), 写出统计结论(如 “在 α=0.05 的显著性水平下,有理由认为手机使 用 自由与学习表现有关联 ”)。 过程与方法任务: 任务 4(小组合作):分析课堂收集的班级数据是否具有代表性(如 仅为方便样本),讨论样本随机性对结论的影响,提出改进方案(如扩大 样本范围或增加电子产品类型),体会统计推断的严谨性。 情感与素养任务: 任务 6:通过 “ 法官判案 ” 类比假设检验逻辑(无罪假设→证据 推翻) ,感悟统计推断与生活逻辑的联系,培养 “ 用数据说话 ” 的科 学态度。 任务 7:回顾建模过程,归纳 “现实问题→数学抽象→模型检验→ 结论推广 ” 的通用步骤,反思统计方法在解决复杂问题中的价值(如多 变量分析、跨领域应用)。 教学目标 1.通过经历用列联表整理分类变量数据、用 SPSS 绘制等高堆积条形 图的过程,能够识别两个分类变量的关联性,培养数据分析与数学抽象素 养。 2.通过实践卡方检验的假设检验步骤(提出假设、计算卡方值、对比 临界值),能够依据小概率原理作出统计推断,培养逻辑推理与科学探究 能力。 3.通过完成 “手机使用与学习表现 ” 的建模案例及课后 “AI 利用 与性别关联 ” 的迁移 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~