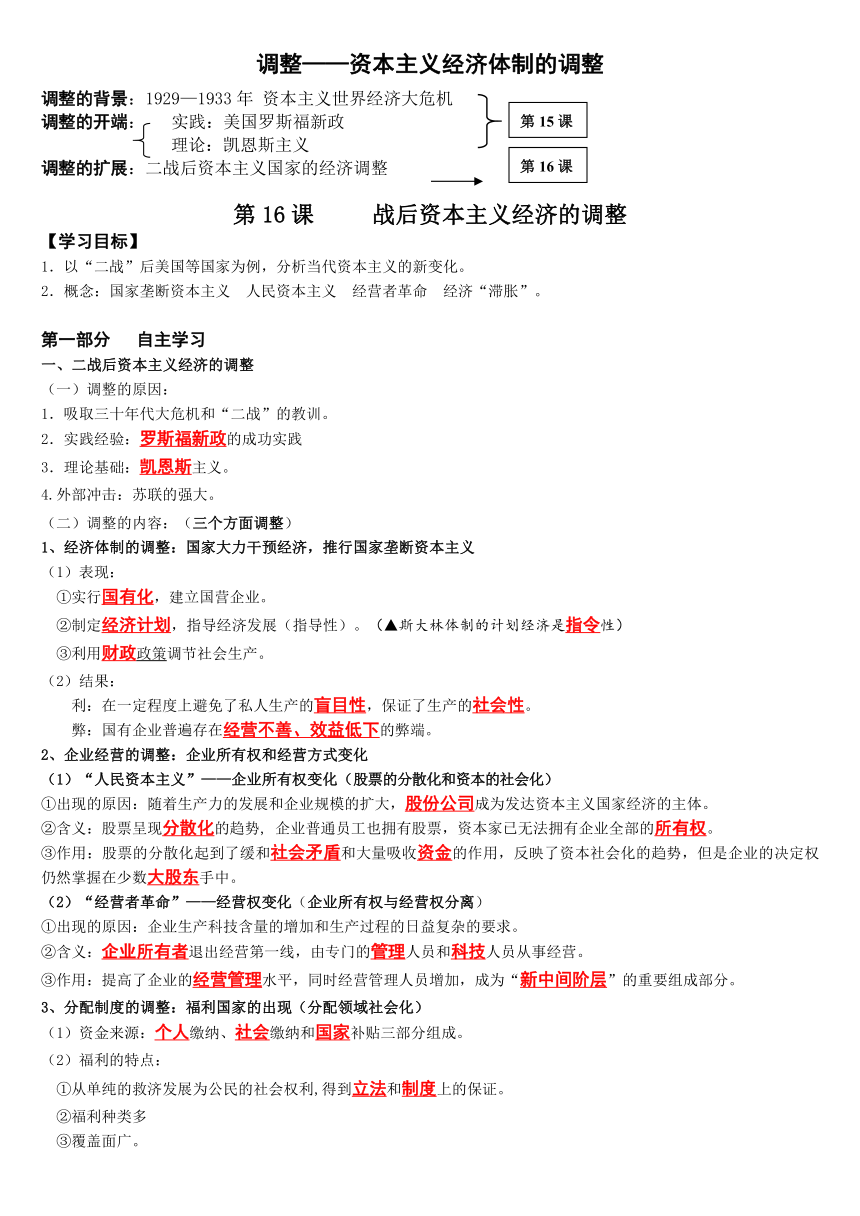

调整———资本主义经济体制的调整 调整的背景:1929—1933年 资本主义世界经济大危机 调整的开端: 实践:美国罗斯福新政 理论:凯恩斯主义 调整的扩展:二战后资本主义国家的经济调整 第16课 战后资本主义经济的调整 【学习目标】 1.以“二战”后美国等国家为例,分析当代资本主义的新变化。 2.概念:国家垄断资本主义 人民资本主义 经营者革命 经济“滞胀”。 第一部分 自主学习 一、二战后资本主义经济的调整 (一)调整的原因: 1.吸取三十年代大危机和“二战”的教训。 2.实践经验:罗斯福新政的成功实践 3.理论基础:凯恩斯主义。 4.外部冲击:苏联的强大。 (二)调整的内容:(三个方面调整) 1、经济体制的调整:国家大力干预经济,推行国家垄断资本主义 (1)表现: ①实行国有化,建立国营企业。 ②制定经济计划,指导经济发展(指导性)。(▲斯大林体制的计划经济是指令性) ③利用财政政策调节社会生产。 (2)结果: 利:在一定程度上避免了私人生产的盲目性,保证了生产的社会性。 弊:国有企业普遍存在经营不善、效益低下的弊端。 2、企业经营的调整:企业所有权和经营方式变化 (1)“人民资本主义”———企业所有权变化(股票的分散化和资本的社会化) ①出现的原因:随着生产力的发展和企业规模的扩大,股份公司成为发达资本主义国家经济的主体。 ②含义:股票呈现分散化的趋势, 企业普通员工也拥有股票,资本家已无法拥有企业全部的所有权。 ③作用:股票的分散化起到了缓和社会矛盾和大量吸收资金的作用,反映了资本社会化的趋势,但是企业的决定权仍然掌握在少数大股东手中。 (2)“经营者革命”———经营权变化(企业所有权与经营权分离) ①出现的原因:企业生产科技含量的增加和生产过程的日益复杂的要求。 ②含义:企业所有者退出经营第一线,由专门的管理人员和科技人员从事经营。 ③作用:提高了企业的经营管理水平,同时经营管理人员增加,成为“新中间阶层”的重要组成部分。 3、分配制度的调整:福利国家的出现(分配领域社会化) (1)资金来源:个人缴纳、社会缴纳和国家补贴三部分组成。 (2)福利的特点: ①从单纯的救济发展为公民的社会权利,得到立法和制度上的保证。 ②福利种类多 ③覆盖面广。 (3)实质:国民收入再分配的一种形式。反映了分配领域社会化的趋势。 (5)评价: ①积极———使低收入阶层的生活得到了基本的保障,缓解了社会矛盾,也扩大了社会消费。 ②消极———使一些国家的财政支出扩大,造成财政赤字,降低了人们的工作积极性。 (三)调整的结果:20世纪50—60年代,发达国家进入经济高速增长的“黄金时代”。 二、20世纪70年代后,经济政策再次调整。 1.原因:1973年后,发达国家出现经济“滞胀”现象。经济增长停滞或下降,物价则持续猛涨,通货膨胀严重。 2.措施:减少国家对经济的干预; 出售部分国有企业; 减少社会福利开支;放弃凯恩斯主义。 第二部分 自学检测 1、1946年至1992年,法国政府连续 出卷网实施了10个计划,规划经济发展方向,确定总体目标和长远战略。这些计划是指导性的,主要是为企业决策提供权威的信息和可靠的政策依据。政府采取激励措施来推动计划的实现。这表明法国 A.运用了自由主义的经济思想 B.强化了政府干预经济的政策 C.采用了斯大林的计划经济模式 D.确立了社会主义市场经济模式 2、第二次世界大战后,西欧国家干预经济的方式不包括 A.实行国有化 B.制定指令性经济计划 C.扩大政府开支 D.政府直接采购 3、“二战”后,英美实行混合市场经济,法国 出卷网实行计划指导型市场经济,德国实行社会市场经济,日本实行统制市场经济体制,20世纪末,中、俄开始实行市场经济。这表明 A.西方资本主义国家放弃了市场经 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~