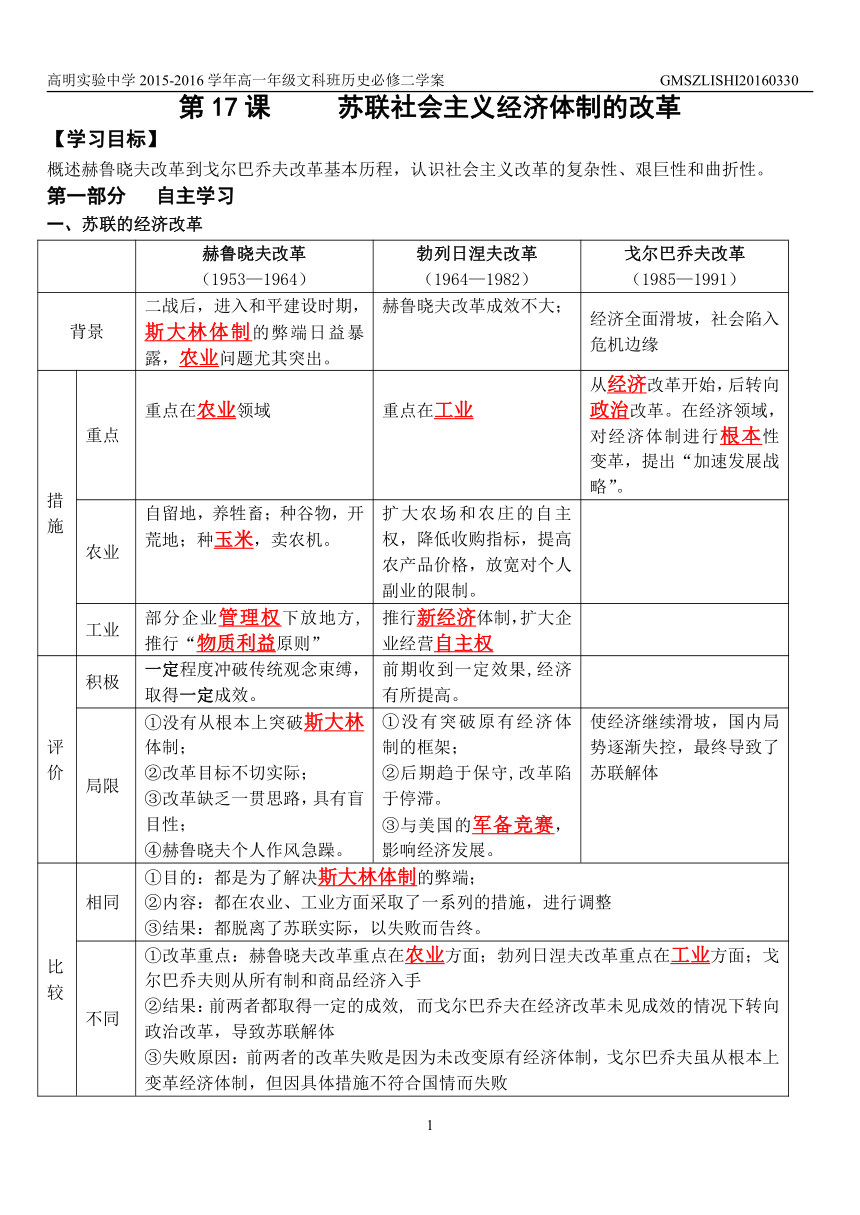

高明实验中学2015-2016学年高一年级文科班历史必修二学案 GMSZLISHI20160330 第17课 苏联社会主义经济体制的改革 【学习目标】 概述赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革基本历程,认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性。 第一部分 自主学习 一、苏联的经济改革 赫鲁晓夫改革(1953—1964) 勃列日涅夫改革(1964—1982) 戈尔巴乔夫改革(1985—1991) 背景 二战后,进入和平建设时期,斯大林体制的弊端日益暴露,农业问题尤其突出。 赫鲁晓夫改革成效不大; 经济全面滑坡,社会陷入危机边缘 措施 重点 重点在农业领域 重点在工业 从经济改革开始,后转向政治改革。在经济领域,对经济体制进行根本性变革,提出“加速发展战略”。 农业 自留地,养牲畜;种谷物,开荒地;种玉米,卖农机。 扩大农场和农庄的自主权,降低收购指标,提高农产品价格,放宽对个人副业的限制。 工业 部分企业管理权下放地方,推行“物质利益原则” 推行新经济体制,扩大企业经营自主权 评价 积极 一定程度冲破传统观念束缚,取得一定成效。 前期收到一定效果,经济有所提高。 局限 ①没有从根本上突破斯大林体制;②改革目标不切实际;③改革缺乏一贯思路,具有盲目性;④赫鲁晓夫个人作风急躁。 ①没有突破原有经济体制的框架;②后期趋于保守,改革陷于停滞。③与美国的军备竞赛,影响经济发展。 使经济继续滑坡,国内局势逐渐失控,最终导致了苏联解体 比较 相同 ①目的:都是为了解决斯大林体制的弊端;②内容:都在农业、工业方面采取了一系列的措施,进行调整③结果:都脱离了苏联实际,以失败而告终。 不同 ①改革重点:赫鲁晓夫改革重点在农业方面;勃列日涅夫改革重点在工业方面;戈尔巴乔夫则从所有制和商品经济入手 ②结果:前两者都取得一定的成效, 而戈尔巴乔夫在经济改革未见成效的情况下转向政治改革,导致苏联解体③失败原因:前两者的改革失败是因为未改变原有经济体制,戈尔巴乔夫虽从根本上变革经济体制,但因具体措施不符合国情而失败 二.回顾:苏联经济发展与改革的历程 确立政权 社会主义经济体制确立阶段 社会主义经济改革阶段 1917 1918—1921 1921—1927 20C30S中期 1953—1964 1964—1982 1985—1991 十月革命 战时共产主义政策(探索) 新经济政策(新探索) 斯大林经济体制(确立) 赫鲁晓夫改革(探索开始) 勃列日涅夫改革(趋于停滞) 戈尔巴乔夫改革(深化、失败) 三.苏联经济改革过程中我们得到的启示(不要死背,要理解和灵活运用) 1.搞社会主义建设应坚持以经济建设为中心 2.社会主义制度需要在发展的道路上自我调整和自我完善,破除旧体制的束缚需要大胆改革 3.生产关系的调整一定要适应生产力的发展 4.社会主义改革要坚持从实际出发,实事求是,走适合本国国情的发展道路 5.改革不可能是一帆风顺的,必然具有复杂性、曲折性和艰巨性,改革要循序渐进 6.必须不断加强社会主义民主和法制建设,防止个人崇拜 7.苏联解体只代表苏联模式的失败,不代表社会主义事业的失败。社会主义没有固定模式,要从国情出发,探索适合本国国情的社会主义道路 第二部分 自学检测 1.在庆祝十月革命40周年时,赫鲁晓夫提出15年内在人均产品产量方面赶上和超过美国。1961年他又声称苏联将在“20年内基本建成共产主义社会”。由此可以得出的结论有 ①赫鲁晓夫缺乏实事求是的作风 ②在经济建设上急于冒进 ③提出的目标不切合实际 ④背离了社会主义方向 A.①②③④ B.②③ C.①②③ D.②③④ 2.有学者提出:“从一定意义上说,赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色。”主是指赫鲁晓夫 A.揭露了斯大林的个人崇拜,但不够实事求是 B.改革缺乏正确指导思想 C.改革冲击了斯大林模式,但仍未从根本上摆脱斯 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~