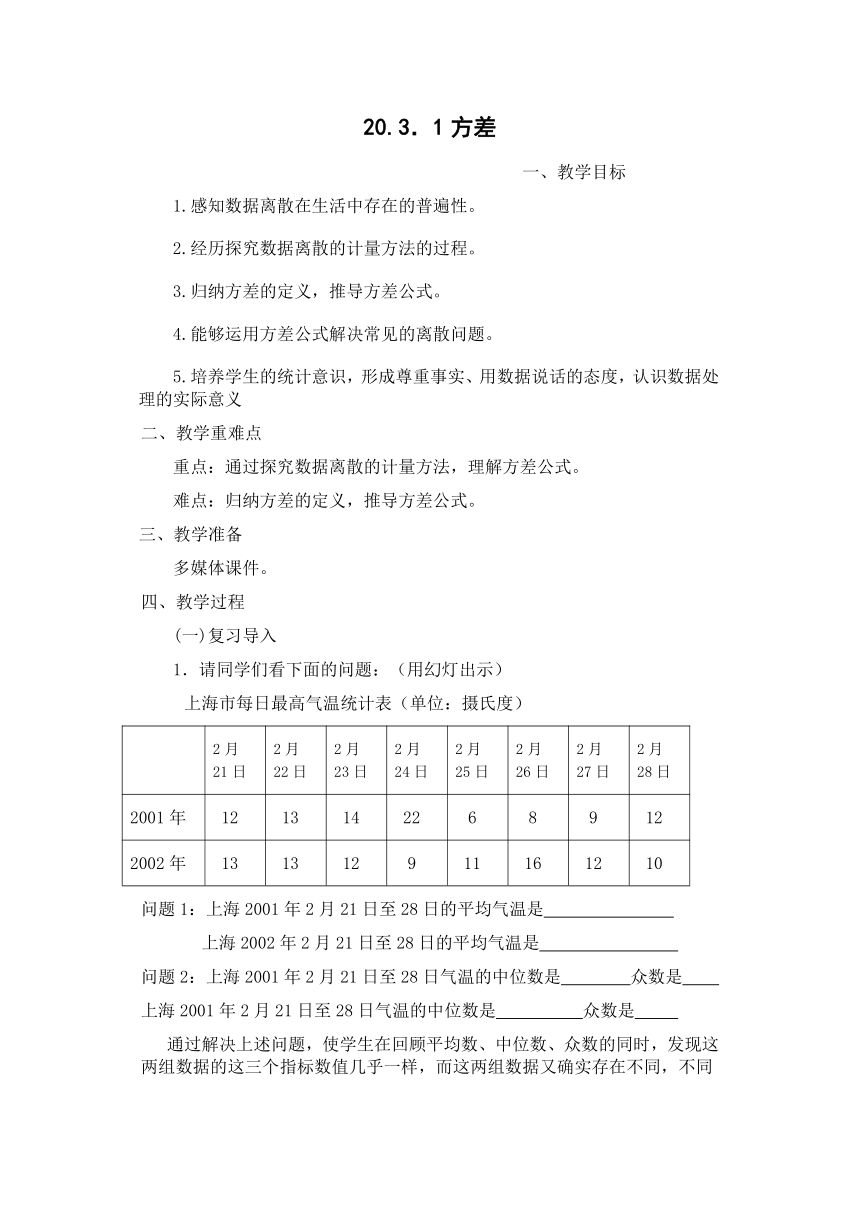

20.3.1方差 一、教学目标 1.感知数据离散在生活中存在的普遍性。 2.经历探究数据离散的计量方法的过程。 3.归纳方差的定义,推导方差公式。 4.能够运用方差公式解决常见的离散问题。 5.培养学生的统计意识,形成尊重事实、用数据说话的态度,认识数据处理的实际意义 二、教学重难点 重点:通过探究数据离散的计量方法,理解方差公式。 难点:归纳方差的定义,推导方差公式。 三、教学准备 多媒体课件。 四、教学过程 (一)复习导入 1.请同学们看下面的问题:(用幻灯出示) 上海市每日最高气温统计表(单位:摄氏度) 2月 21日 2月 22日 2月 23日 2月 24日 2月 25日 2月 26日 2月 27日 2月 28日 2001年 12 13 14 22 6 8 9 12 2002年 13 13 12 9 11 16 12 10 问题1:上海2001年2月21日至28日的平均气温是 上海2002年2月21日至28日的平均气温是 问题2:上海2001年2月21日至28日气温的中位数是 众数是 上海2001年2月21日至28日气温的中位数是 众数是 通过解决上述问题,使学生在回顾平均数、中位数、众数的同时,发现这两组数据的这三个指标数值几乎一样,而这两组数据又确实存在不同,不同在哪里?有没有可以客观反映他们不同的指标数值?从而激发学生好奇,引出本节课题。 (二)示标导学 通过出示本课学习目标,使学生明确学习内容,了解知识脉络。 1、感知数据离散的普遍存在及重要性 2、探究数据离散的计量方法 3、理解并掌握方差公式 4、能够运用方差公式解决常见的离散问题 (三)自主探究与展示交流 <探究1>感知:“离散”的含义 要求:运用发散思维,多角度感受 数学知识都是源于生活的,引导学生从文字、数据、图形等多角度去感受离散的普遍存在,帮助学生建立学习离散的感性基础。 <探究2>辨析:“离散”的判断基准应选择哪一个数据值? 要求:运用排除法,去伪存真,说明理由 离散与集中都是相对概念,如何表示离散就需要建立一个参照数,这个参照数就是基准值。学生很容易想到应用最广的平均数,但这很可能是惯性思维的结果,为了避免惯性思维,强化学生的对比、辨析能力,要求使用排除法。 <探究3>独立探究:如何表示单个数据的“离散程度” 要求: 独立思考,交小组长汇总 由易入难,结合之前计算平均数时,曾引入正、负偏差的概念,相信学生通过独立思考可以完成该题。 <探究4>合作探究:如何表示整组数据的“离散程度” 要求: 每组所选发言人认真组织语言,发言内容要结合导入问题中的数据,用一组或两组均可 12、13、14、22、6、8、9、12 13、13、12、9、11、16、12、10 整组数据离散的体现是建立在单个数据离散,这一基础上的。如何运用单个数据的正、负偏差表示整组数据的离散程度?这里需要各小组结合所给数据,给出合理的探究。还需要通过小组间的交流展示,教师的提示性数据,推动问题的层层深入。从而实现对离散计量方法的理性探究,建立对“方差”公式正确的认识 <探究5>归纳:“方差”的定义 要求:结合课本定义,回顾探究过程,作出属于自己的定义 课本通过对运算步骤的描述建立了方差的定义,步骤描述详尽就难免文字过多增加记忆负担,因此引导学生回顾探究过程,作出相对简介的定义,更能加深学生对方差定义的理解。 <探究6>理解:“方差”公式 要求:分析每一步运算的目的,尝试给出方差通式 课本并未给出方差公式的通式,但以课本例题所给的5个数据的方差计算,学生应该比较容易的推导出方差的通式。 (四)精讲点拨 下列数据,你是否经常见到?请计算它们的方差 (1)1、1、1、1、1 (2)1、2、3、4、5 (3)2、4、6、8、10 (4)12、14、16、18、20 (5)4、5、6、7、8、9 (6)1、3、1、3、1、3、 1、3、1、3、1、3 本节课作为方差学习的第一课时,重在探究离散程度的计量方法———方差,所以 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~