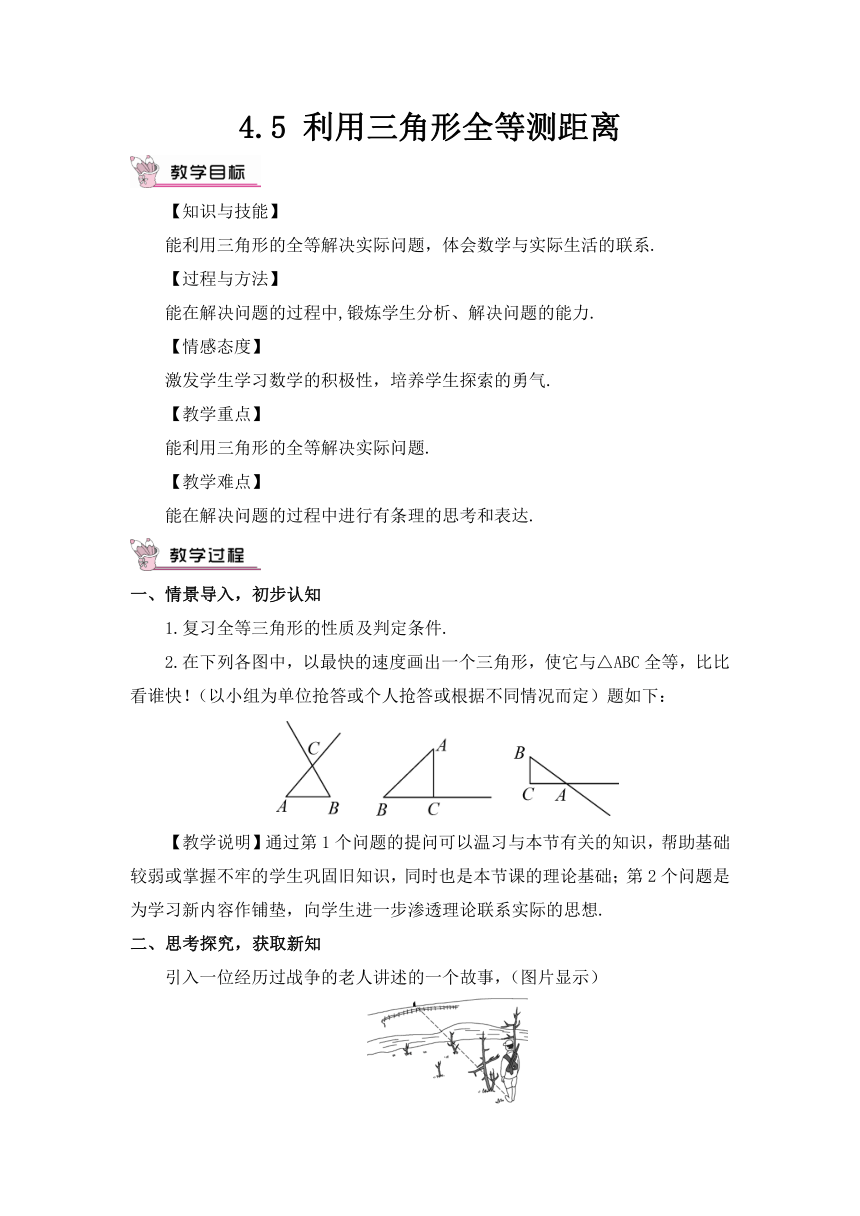

4.5 利用三角形全等测距离 【知识与技能】 能利用三角形的全等解决实际问题,体会数学与实际生活的联系. 【过程与方法】 能在解决问题的过程中,锻炼学生分析、解决问题的能力. 【情感态度】 激发学生学习数学的积极性,培养学生探索的勇气. 【教学重点】 能利用三角形的全等解决实际问题. 【教学难点】 能在解决问题的过程中进行有条理的思考和表达. 一、情景导入,初步认知 1.复习全等三角形的性质及判定条件. 2.在下列各图中,以最快的速度画出一个三角形,使它与△ABC全等,比比看谁快!(以小组为单位抢答或个人抢答或根据不同情况而定)题如下: 【教学说明】通过第1个问题的提问可以温习与本节有关的知识,帮助基础较弱或掌握不牢的学生巩固旧知识,同时也是本节课的理论基础;第2个问题是为学习新内容作铺垫,向学生进一步渗透理论联系实际的思想. 二、思考探究,获取新知 引入一位经历过战争的老人讲述的一个故事,(图片显示) 在一次战役中,为了炸毁与我军阵地隔河相望的敌军碉堡,需要测出我军阵地到敌军碉堡的距离.由于没有任何测量工具,我军战士为此绞尽脑汁,这时一位聪明的战士想出了一个办法,为成功炸毁碉堡立了一功. 配合简图如下: 你知道聪明的战士用的是什么方法吗?能解释其中的原理吗? 【教学说明】教师引导学生可以用全等的方法测距离,来解决生活中的许多相关问题. 小明在上周末游览风景区时,看到了一个美丽的池塘,他想知道最远两点A、B之间的距离,但是他没有船,不能直接去测.手里只有一根绳子和一把尺子,他怎样才能测出A、B之间的距离呢?把你的设计方案在图上画出来,并与你的同伴交流你的方案,看看谁的方案更便捷. 方法1: 先在地上取一个可以直接到达A点和B点的点C,连结AC并延长到D,使CD=CA;连结BC并延长到E,使CE=CB,连接DE并测量出它的长度,DE的长度就是A,B间的距离. △ABC≌△DEC(SAS) AB=DE 方法2: 如图,先作三角形ABC,再找一点D,使AD∥BC,并使AD=BC,连结CD,量CD的长即得AB的长. 解:连结AC,由AD∥CB,可得∠1=∠2; 在△ACD与△CAB中: △ACD≌△CAB(SAS) AB=CD 方法3: 如图,找一点D,使AD⊥BD,延长AD至C,使CD=AD.连结BC,量BC的长即得AB的长. △ADB≌△CDB(SAS) BA=BC 【教学说明】学生通过讨论出的三种方法,能够初步感受到成功的喜悦. 三、运用新知,深化理解 1.如图要测量河两岸相对的两点A、B的距离,先在AB的垂线BF上取两点C、D,使CD=BC,再定出BF的垂线DE,可以证明△EDC≌△ABC,得ED=AB,因此,测得ED的长就是AB的长.判定△EDC≌△ABC的理由是( B ) A.SSS B.ASA C.AAS D.SAS 2.如图所示小明设计了一种测工件内径AB的卡钳,问:在卡钳的设计中,AO、BO、CO、DO应满足下列的哪个条件?( D ) A.AO=CO B.BO=DO C.AC=BD D.AO=CO且BO=DO 3.为在池塘两侧的A,B两处架桥,要想测量A,B两点的距离,有以下两种方法: (1)如图所示,找一处看得见A,B的点P,连接AP并延长到D,使PA=PD,连接BP并延长到C,使PC=PB.测得CD=35m,就确定了AB也是35m,说明其中的理由; 解:由△APB≌△DPC(SAS),所以CD=AB. (2)如图所示,也可先过B点作AB的垂线BF,再在BF上取C,D两点,使BC=CD.接着过点D作BD的垂线DE交AC的延线长于E,则测出DE的长即为A,B的距离.你认为这种方案是否切实可行,请说出你的理由.作BD⊥AB,ED⊥BF的目的是什么?若满足∠ABD=∠BDE≠90°,此方案是否仍然可行?为什么? 解:由△ACB≌△ECD得DE=BA目的是使DE∥AB,可行. 4.如图所示,小王想测量小口瓶下半部的内径,他把两根长度相等的钢条AA′,BB′的中点连在一起,A,B两点可活动,使M,N卡在瓶口的内壁上,A′,B′卡在小口瓶下半部的瓶壁上,然后量出AB的长度,就可量出小口瓶下半部的内径,请说 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~