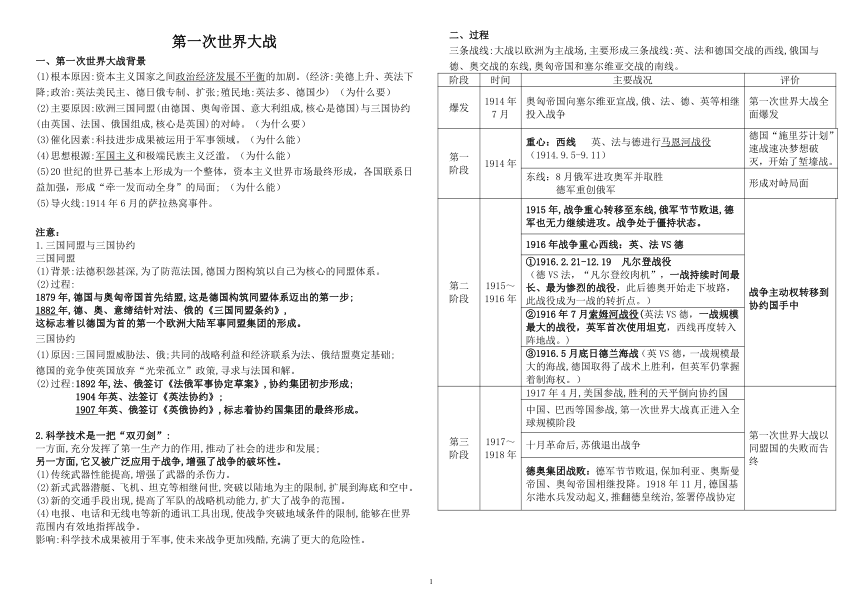

第一次世界大战 一、第一次世界大战背景 (1)根本原因:资本主义国家之间政治经济发展不平衡的加剧。(经济:美德上升、英法下降;政治:英法美民主、德日俄专制、扩张;殖民地:英法多、德国少) (为什么要) (2)主要原因:欧洲三国同盟(由德国、奥匈帝国、意大利组成,核心是德国)与三国协约(由英国、法国、俄国组成,核心是英国)的对峙。(为什么要) (3)催化因素:科技进步成果被运用于军事领域。(为什么能) (4)思想根源:军国主义和极端民族主义泛滥。(为什么能) (5)20世纪的世界已基本上形成为一个整体,资本主义世界市场最终形成,各国联系日益加强,形成“牵一发而动全身”的局面; (为什么能) (5)导火线:1914年6月的萨拉热窝事件。 注意: 1.三国同盟与三国协约 三国同盟 (1)背景:法德积怨甚深,为了防范法国,德国力图构筑以自己为核心的同盟体系。 (2)过程: 1879年,德国与奥匈帝国首先结盟,这是德国构筑同盟体系迈出的第一步; 1882年,德、奥、意缔结针对法、俄的《三国同盟条约》, 这标志着以德国为首的第一个欧洲大陆军事同盟集团的形成。 三国协约 (1)原因:三国同盟威胁法、俄;共同的战略利益和经济联系为法、俄结盟奠定基础; 德国的竞争使英国放弃“光荣孤立”政策,寻求与法国和解。 (2)过程:1892年,法、俄签订《法俄军事协定草案》,协约集团初步形成; 1904年英、法签订《英法协约》; 1907年英、俄签订《英俄协约》,标志着协约国集团的最终形成。 2.科学技术是一把“双刃剑”: 一方面,充分发挥了第一生产力的作用,推动了社会的进步和发展; 另一方面,它又被广泛应用于战争,增强了战争的破坏性。 (1)传统武器性能提高,增强了武器的杀伤力。 (2)新式武器潜艇、飞机、坦克等相继问世,突破以陆地为主的限制,扩展到海底和空中。 (3)新的交通手段出现,提高了军队的战略机动能力,扩大了战争的范围。 (4)电报、电话和无线电等新的通讯工具出现,使战争突破地域条件的限制,能够在世界范围内有效地指挥战争。 影响:科学技术成果被用于军事,使未来战争更加残酷,充满了更大的危险性。 二、过程 三条战线:大战以欧洲为主战场,主要形成三条战线:英、法和德国交战的西线,俄国与德、奥交战的东线,奥匈帝国和塞尔维亚交战的南线。 阶段 时间 主要战况 评价 爆发 1914年7月 奥匈帝国向塞尔维亚宣战,俄、法、德、英等相继投入战争 第一次世界大战全面爆发 第一阶段 1914年 重心:西线 英、法与德进行马恩河战役(1914.9.5-9.11) 德国“施里芬计划”速战速决梦想破灭,开始了堑壕战。 东线:8月俄军进攻奥军并取胜德军重创俄军 形成对峙局面 第二阶段 1915~1916年 1915年,战争重心转移至东线,俄军节节败退,德军也无力继续进攻。战争处于僵持状态。 战争主动权转移到协约国手中 1916年战争重心西线:英、法VS德 ①1916.2.21-12.19 凡尔登战役(德VS法,“凡尔登绞肉机”,一战持续时间最长、最为惨烈的战役,此后德奥开始走下坡路,此战役成为一战的转折点。) ②1916年7月索姆河战役(英法VS德,一战规模最大的战役,英军首次使用坦克,西线再度转入阵地战。) ③1916.5月底日德兰海战(英VS德,一战规模最大的海战,德国取得了战术上胜利,但英军仍掌握着制海权。) 第三阶段 1917~1918年 1917年4月,美国参战,胜利的天平倒向协约国 第一次世界大战以同盟国的失败而告终 中国、巴西等国参战,第一次世界大战真正进入全球规模阶段 十月革命后,苏俄退出战争 德奥集团战败:德军节节败退,保加利亚、奥斯曼帝国、奥匈帝国相继投降。1918年11月,德国基尔港水兵发动起义,推翻德皇统治,签署停战协定 注意: 1.美国参战 (1)原因: ①德国“无限制潜艇战”提供参战契机; ②与英、法协约国有巨大的贸易贷款联系和历史文化联系; ③俄国二月革命后的战争形势 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~