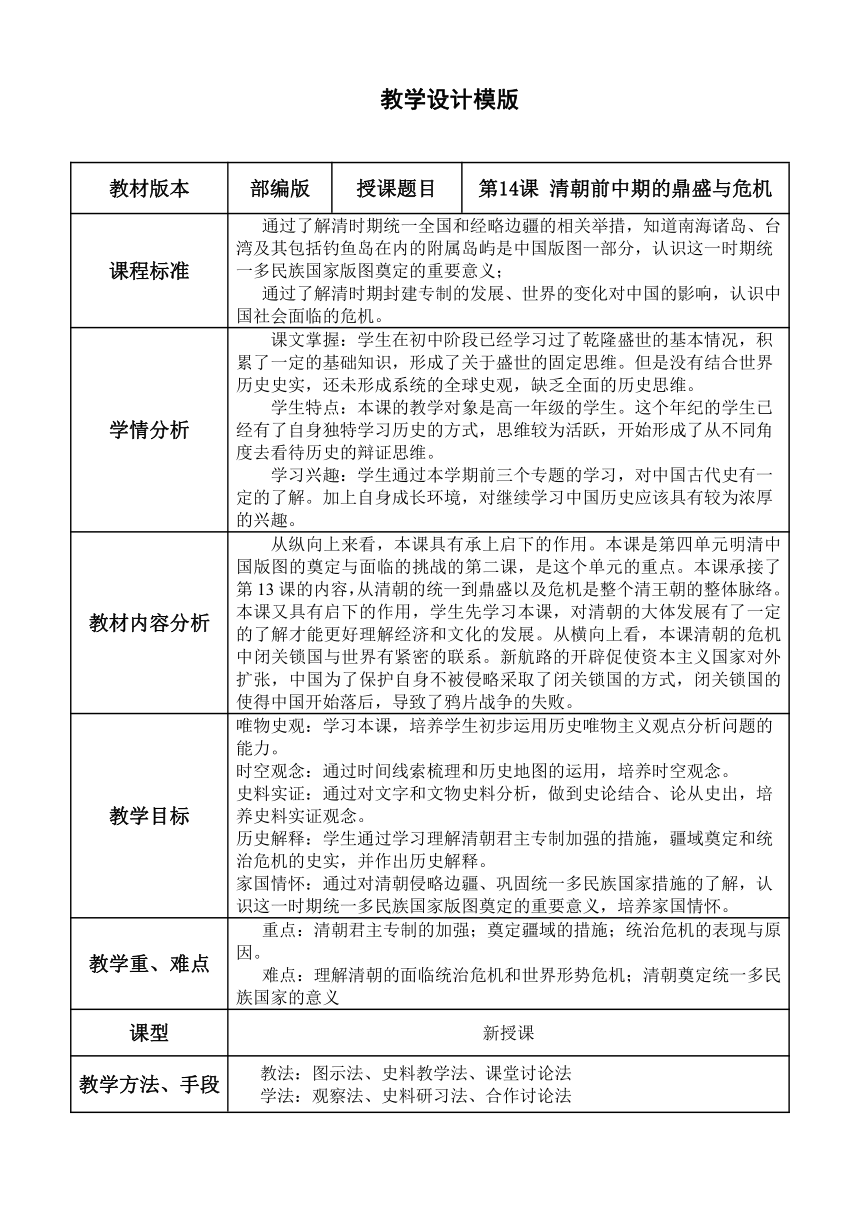

教学设计模版 教材版本 部编版 授课题目 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机 课程标准 通过了解清时期统一全国和经略边疆的相关举措,知道南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图一部分,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义;通过了解清时期封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。 学情分析 课文掌握:学生在初中阶段已经学习过了乾隆盛世的基本情况,积累了一定的基础知识,形成了关于盛世的固定思维。但是没有结合世界历史史实,还未形成系统的全球史观,缺乏全面的历史思维。学生特点:本课的教学对象是高一年级的学生。这个年纪的学生已经有了自身独特学习历史的方式,思维较为活跃,开始形成了从不同角度去看待历史的辩证思维。学习兴趣:学生通过本学期前三个专题的学习,对中国古代史有一定的了解。加上自身成长环境,对继续学习中国历史应该具有较为浓厚的兴趣。 教材内容分析 从纵向上来看,本课具有承上启下的作用。本课是第四单元明清中国版图的奠定与面临的挑战的第二课,是这个单元的重点。本课承接了第13课的内容,从清朝的统一到鼎盛以及危机是整个清王朝的整体脉络。本课又具有启下的作用,学生先学习本课,对清朝的大体发展有了一定的了解才能更好理解经济和文化的发展。从横向上看,本课清朝的危机中闭关锁国与世界有紧密的联系。新航路的开辟促使资本主义国家对外扩张,中国为了保护自身不被侵略采取了闭关锁国的方式,闭关锁国的使得中国开始落后,导致了鸦片战争的失败。 教学目标 唯物史观:学习本课,培养学生初步运用历史唯物主义观点分析问题的能力。时空观念:通过时间线索梳理和历史地图的运用,培养时空观念。史料实证:通过对文字和文物史料分析,做到史论结合、论从史出,培养史料实证观念。历史解释:学生通过学习理解清朝君主专制加强的措施,疆域奠定和统治危机的史实,并作出历史解释。家国情怀:通过对清朝侵略边疆、巩固统一多民族国家措施的了解,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义,培养家国情怀。 教学重、难点 重点:清朝君主专制的加强;奠定疆域的措施;统治危机的表现与原因。难点:理解清朝的面临统治危机和世界形势危机;清朝奠定统一多民族国家的意义 课型 新授课 教学方法、手段 教法:图示法、史料教学法、课堂讨论法学法:观察法、史料研习法、合作讨论法 板书设计 教学过程 时间 教师行为 预设学生行为 设计意图 1.新课导入(3min) 教师会提出一个问题询问学生:那么认为当皇帝轻松吗?得到问题后,教师展示关于康熙帝的日常作息表,以此表达出皇帝的政务繁忙。 大部分学生回答认为当皇帝很轻松少部分学生认为当皇帝不轻松 通过提问题的方式,引发学生们的思考和讨论,激发学生的兴趣。同时通过康熙皇帝的日常作息表来凸显出皇帝的政务繁忙,为第一个知识点君主专制做铺垫。 2.新课学习(35min) 首先教师会先播放一段1—2分钟的视频,让学生通过视频和阅读课本90页概括康乾盛世的基本特征。得到学生回答后,教师进行总结:清朝皇帝康熙、雍正、乾隆在位期间,出现了长达100多年的鼎盛时期,政局稳定,经济繁荣,疆域开拓并巩固,被称为“康乾盛世”。在讲述本课具体内容前,教师给出两段史料,让学生仔细阅读史料,得出君主专制体制达到新的高度的体现。史料一:乾隆帝曾就康雍乾三朝君主乾纲独断的政治传统屡次作出总结。他说:乾纲独断,乃本朝家法。自皇祖、皇考以来,一切用人听言大权从无旁假。即左右亲信大臣,亦未能有荣辱人,能生死者。———《清高宗实录》卷323乾隆十三年八月辛亥史料二:本朝纪纲整肃,无名臣,亦无奸臣……乾纲在上,不致朝廷有名臣、奸臣,亦社稷之福。———《清高宗实录》卷 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~