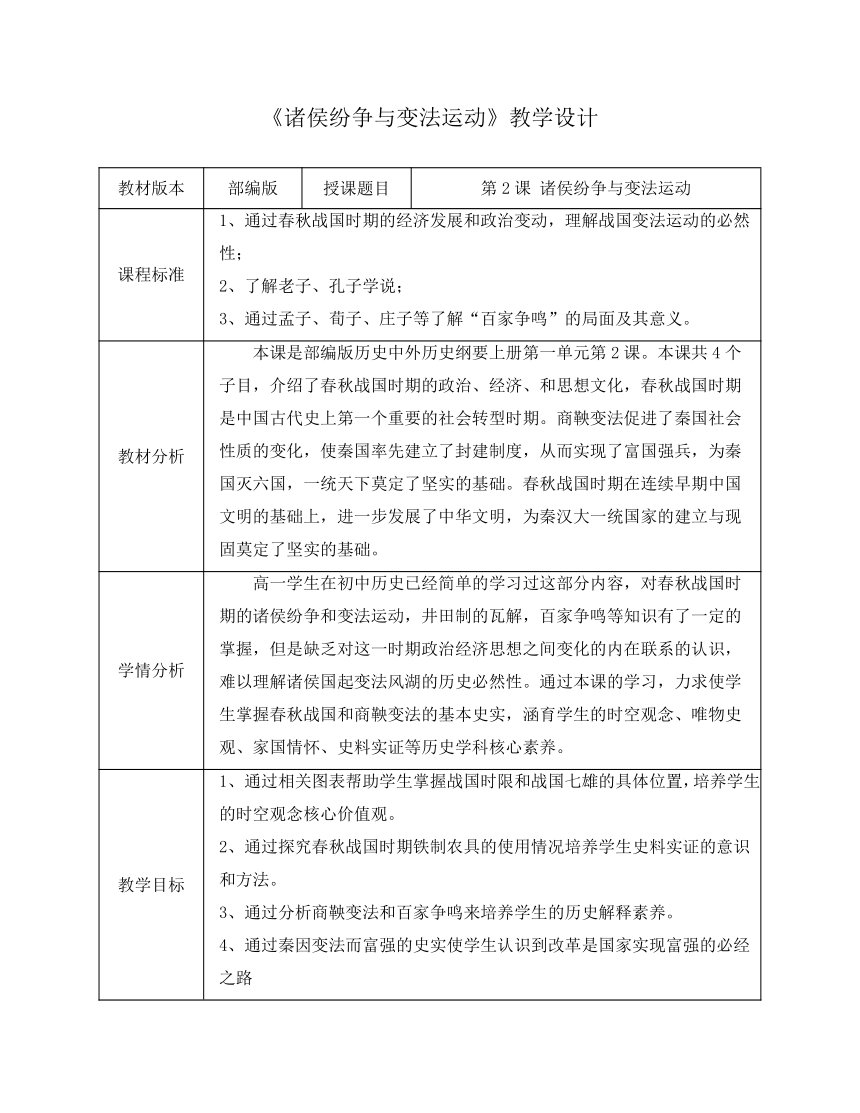

《诸侯纷争与变法运动》教学设计 教材版本 部编版 授课题目 第2课 诸侯纷争与变法运动 课程标准 通过春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国变法运动的必然性; 了解老子、孔子学说; 通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。 教材分析 本课是部编版历史中外历史纲要上册第一单元第2课。本课共4个子目,介绍了春秋战国时期的政治、经济、和思想文化,春秋战国时期是中国古代史上第一个重要的社会转型时期。商鞅变法促进了秦国社会性质的变化,使秦国率先建立了封建制度,从而实现了富国强兵,为秦国灭六国,一统天下莫定了坚实的基础。春秋战国时期在连续早期中国文明的基础上,进一步发展了中华文明,为秦汉大一统国家的建立与现固莫定了坚实的基础。 学情分析 高一学生在初中历史已经简单的学习过这部分内容,对春秋战国时期的诸侯纷争和变法运动,井田制的瓦解,百家争鸣等知识有了一定的掌握,但是缺乏对这一时期政治经济思想之间变化的内在联系的认识,难以理解诸侯国起变法风湖的历史必然性。通过本课的学习,力求使学生掌握春秋战国和商鞅变法的基本史实,涵育学生的时空观念、唯物史观、家国情怀、史料实证等历史学科核心素养。 教学目标 通过相关图表帮助学生掌握战国时限和战国七雄的具体位置,培养学生的时空观念核心价值观。 通过探究春秋战国时期铁制农具的使用情况培养学生史料实证的意识和方法。 通过分析商鞅变法和百家争鸣来培养学生的历史解释素养。 通过秦因变法而富强的史实使学生认识到改革是国家实现富强的必经之路 教学重、难点 重点:春秋战国的政治经济文化的发展、各国变法的必然性及商鞅变法 难点:百家争鸣,各学派的代表人物及学说。 教学方法 教法:讲授法、史料教学法 学法:史料分析法、合作探究法 教学过程 时间 教师活动 预设学生行为 新课导入(3分钟) 展示文字,提出问题:你觉得春秋战国时期的的战争是好的还是坏的? 学生发表自己的想法 设计意图:通过学生对春秋争霸战争的理解,引导学生对于春秋战国时期的战争有一定的兴趣,并带着问题走进今天的学习。 新课讲授 一、列国纷争与华夏认同 1、列国纷争 给出两则材料,引导学生思考这个时期周天子与各诸侯国之间的关系变化,引出春秋时期开始天子式微,礼崩乐坏的政治局面。 过渡:那么为什么会出现这样的变化呢?当时西周实行的分封制,诸侯在地方享有很大的独立性,诸侯势力日益壮大,想要摆脱周天子的控制,周天子地位逐渐下降。到了春秋时期,一些大的诸侯国扩张势力,力图号召和控制中小诸侯国,确立霸主地位,于是就出现了列国纷争的局面。 展示春秋战国时期两幅形势图,使学生对于春秋战国的政治形势有一个大体印象,并对春秋、战国形势图进行比较。并引导学生阅读课本,讲解总结这一时期在政治方面的主要知识点,最后,周王朝在公元前256年就灭亡了。 引导学生答出从“礼乐征伐自天子出”到“礼乐征伐自诸侯出”。 阅读课本,熟记春秋五霸和战国七雄,知道三家分晋和田氏代齐代标志着七雄争霸的格局开始形成。 设计意图:展示并比较春秋战国时期两幅形势图,帮助学生理解和感受春秋时期天子式微,礼崩乐坏的政治局面,感受当时列国纷争的激烈局面,同时,充分利用地图,让学生逐渐养成认真分析地图的习惯,并培养学生的时空观念的核心素养。 过渡:刚才我们到礼崩乐坏,那么礼乐制度的崩坏是否代表礼乐制度开始灭亡了呢?我们再次来比较一下这两张图片。从中我们可以看出,靠近中原的赤狄和北戎消失了,融入了中原版图中,林胡、楼烦等也消失了,对比图二能够看出出现了匈奴,一定程度上也是少数民族之间融合的体现。 2、华夏认同 展示材料《春秋时期山西境内北狄的夏化及其对华夏族的影响》,请同学们 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~