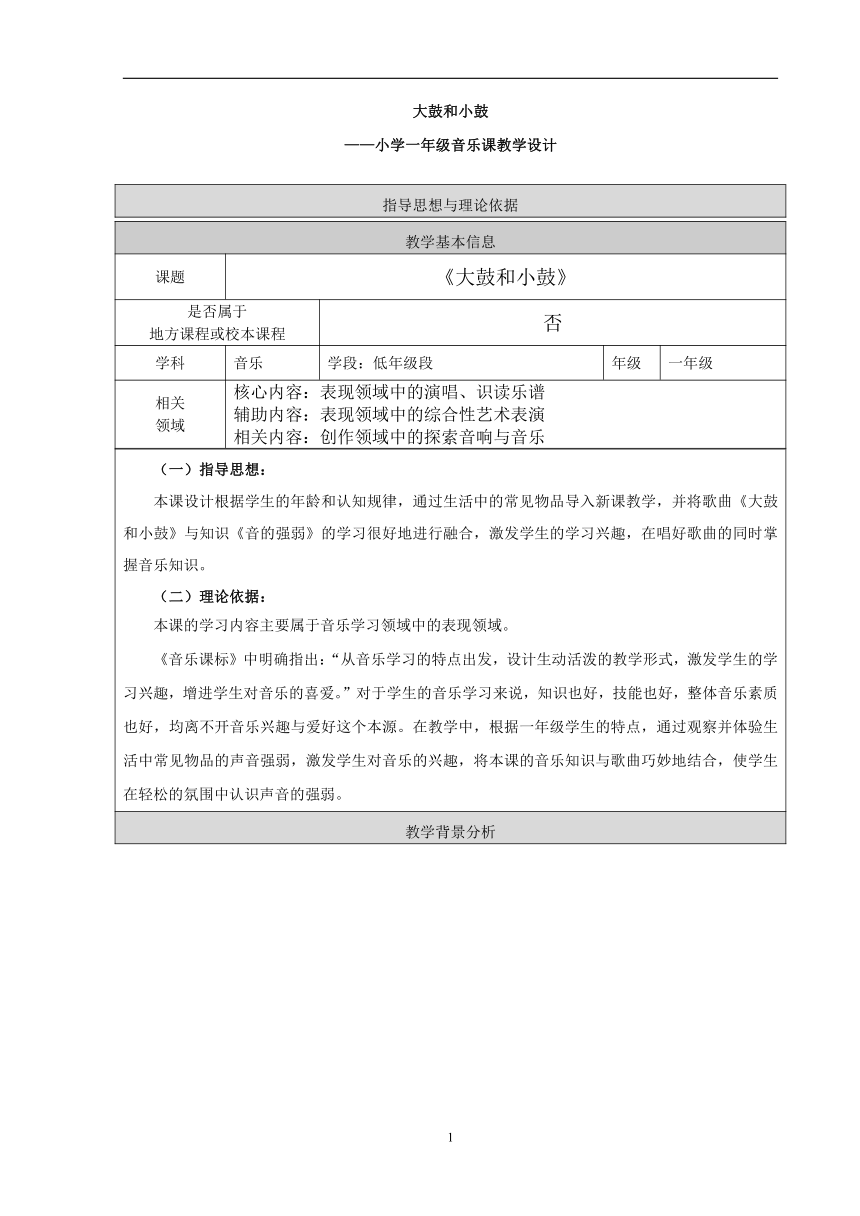

教学基本信息 课题 《大鼓和小鼓》 是否属于地方课程或校本课程 否 学科 音乐 学段:低年级段 年级 一年级 相关领域 核心内容:表现领域中的演唱、识读乐谱辅助内容:表现领域中的综合性艺术表演相关内容:创作领域中的探索音响与音乐 大鼓和小鼓 ———小学一年级音乐课教学设计 指导思想与理论依据 (一)指导思想:本课设计根据学生的年龄和认知规律,通过生活中的常见物品导入新课教学,并将歌曲《大鼓和小鼓》与知识《音的强弱》的学习很好地进行融合,激发学生的学习兴趣,在唱好歌曲的同时掌握音乐知识。(二)理论依据:本课的学习内容主要属于音乐学习领域中的表现领域。《音乐课标》中明确指出:“从音乐学习的特点出发,设计生动活泼的教学形式,激发学生的学习兴趣,增进学生对音乐的喜爱。”对于学生的音乐学习来说,知识也好,技能也好,整体音乐素质也好,均离不开音乐兴趣与爱好这个本源。在教学中,根据一年级学生的特点,通过观察并体验生活中常见物品的声音强弱,激发学生对音乐的兴趣,将本课的音乐知识与歌曲巧妙地结合,使学生在轻松的氛围中认识声音的强弱。 教学背景分析 (一)教学内容分析:1.歌曲分析《大鼓和小鼓》是一首2/4拍的日本儿童歌曲,F大调,一段体结构。本首歌曲不仅有音色、音高的模仿,还有力度的模仿。可以在演唱中引导学生用拍手、跺脚以及演唱来表现力度变化,增加歌曲学习的趣味性。旋律上:歌曲只有8个小节,两个乐句构成,简单易学。其中第一乐句中第一小节和第三小节的旋律完全相同,每个乐句中都出现同音反复。歌词上:第二乐句与第一乐句虽然只有“咚咚”和“嗵嗵嗵”的旋律相同,但是歌词基本相同,只是顺序稍有变动。歌词内容为大鼓和小鼓的敲击,大鼓和小鼓敲击的动词分别为“擂”和“敲”,不仅体现了音的力度对比,还体现了音的高低变化。教科书在呈现方式上,在“咚咚”和“嗵嗵嗵”歌词下面,分别添加了大鼓和小鼓的图片,直观地表现了大鼓和小鼓的形象,适合一年级的学生学习表现。歌曲通过生活中常见的打击乐器,并模拟乐器的声音,贴近学生的生活,学生乐于演唱和表演。2.音的强弱在歌曲中的表现本课的知识技能是音的强弱,结合学生生活经验已有认知,通过大鼓和小鼓声音的比较和对比声音的强弱,体验、感受和理解音的强弱。根据学生认知特点,将音的强弱和歌曲相结合,在导入环节,利用生活中常见的物品,通过不同事物(老牛、小鸟)、同一事物(大鼓、小鼓)引导学生体验音的高低和强弱,随后在歌曲的演唱中,再次巩固音的强弱。(二)学生情况分析授课对象:一年级2班。授课班级学生特点:本班学生演唱声音较好,好奇心强,善于模仿,有一定的表演欲,有一定的识谱能力,但注意力不能长时间集中,教学中通过有趣的环节吸引他们,边唱边做动作,用动作帮助记忆,逐步形成良好的学习状态。1. 学生的行为、心理特点从整体水平来看,这些学生经过一个学期的学习,行为习惯方面进步较大,学习目的性也有所增强,每个班都有一些表现非常棒的学生,他们在音乐活动中起到了很好的带头作用。但还存在着个别学生不能自律。活泼好动是孩子的天性,一年级的孩子尤其特别,他们好奇、好动、模仿力强、形体灵巧,怎么能吸引孩子的注意力,激发他们的学习兴趣是上好一堂课的关键, 因此教学内容要丰富多彩,教学形式要生动活泼。根据他们的年龄特点比较适合采用多感官相结合的教学手段,进行直观的教学,让学生在好玩、好听的音高对比中音乐知识和歌曲的学习,培养学生的音乐兴趣,提高学生的音乐素养。 2.学生演唱能力分析(1)音域:一年级学生的音域在中央c到高音do之间,本首歌曲的音域在do到高音re之间,高音re的演唱还需要单独训练。(2)识谱:基本能够进行简单的识谱 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~