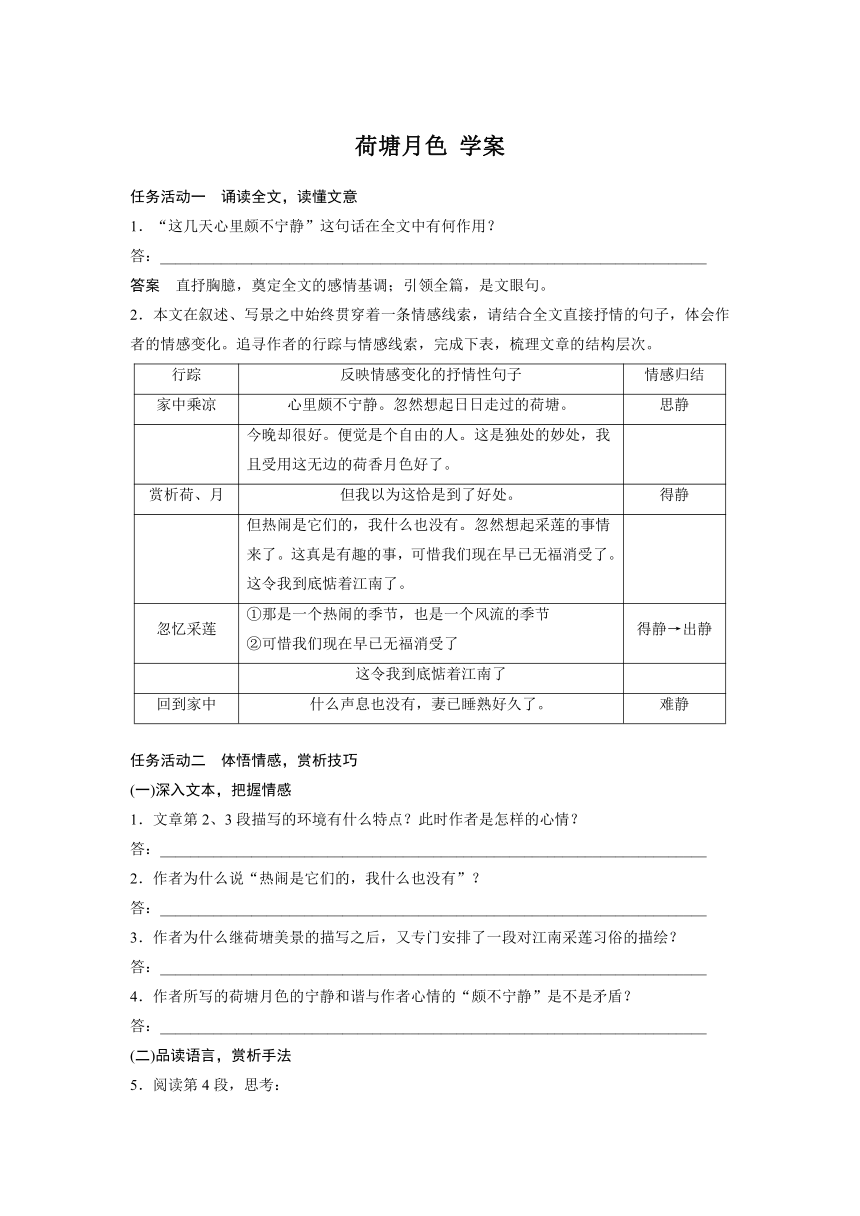

荷塘月色 学案 任务活动一 诵读全文,读懂文意 1.“这几天心里颇不宁静”这句话在全文中有何作用? 答:_____ 答案 直抒胸臆,奠定全文的感情基调;引领全篇,是文眼句。 2.本文在叙述、写景之中始终贯穿着一条情感线索,请结合全文直接抒情的句子,体会作者的情感变化。追寻作者的行踪与情感线索,完成下表,梳理文章的结构层次。 行踪 反映情感变化的抒情性句子 情感归结 家中乘凉 心里颇不宁静。忽然想起日日走过的荷塘。 思静 今晚却很好。便觉是个自由的人。这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了。 赏析荷、月 但我以为这恰是到了好处。 得静 但热闹是它们的,我什么也没有。忽然想起采莲的事情来了。这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。这令我到底惦着江南了。 忽忆采莲 ①那是一个热闹的季节,也是一个风流的季节 ②可惜我们现在早已无福消受了 得静→出静 这令我到底惦着江南了 回到家中 什么声息也没有,妻已睡熟好久了。 难静 任务活动二 体悟情感,赏析技巧 (一)深入文本,把握情感 1.文章第2、3段描写的环境有什么特点?此时作者是怎样的心情? 答:_____ 2.作者为什么说“热闹是它们的,我什么也没有”? 答:_____ 3.作者为什么继荷塘美景的描写之后,又专门安排了一段对江南采莲习俗的描绘? 答:_____ 4.作者所写的荷塘月色的宁静和谐与作者心情的“颇不宁静”是不是矛盾? 答:_____ (二)品读语言,赏析手法 5.阅读第4段,思考: (1)这段文字写月光下的荷塘景物,其描写角度和层次有怎样的变化? 答:_____ (2)这一段中有些句子很妙,找出来赏析一下。 答:_____ 6.阅读第5段,思考: (1)这一段描写荷塘上的月色,角度与层次有怎样的变化?请具体说明。 答:_____ (2)这一段作者用了很多传神的动词,请找出来品味、赏析。 答:_____ 7.通感与博喻是本文运用的两种较独特的修辞手法。参照下面的介绍文字,分别从文中找出运用这两种手法的句子,具体分析品味。再从课外找出运用通感的句子品味。 (1)通感:又称移觉,就是在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通、交错,彼此挪移转换,将本来表示甲感觉的词语移用来表示乙感觉,使意象更为活泼、新奇的一种修辞格。 (2)博喻:又称连比,就是用几个喻体从不同角度反复设喻去说明一个本体。它能将事物的特征或事物的内涵从不同侧面、不同角度表现出来,这是明喻、暗喻、借喻等其他类型的比喻所无法达到的。博喻运用得当,能给人留下深刻的印象;能加强语意,增添气势。 答:_____ 资源与积累 1.走近作者 (1)作者简介 朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦,号秋实。江苏扬州人,原籍浙江绍兴。中国现代诗人、散文作家、民主主义战士。1927年大革命失败,中国的社会矛盾进一步激化。“四一二”反革命政变给朱自清带来极大的震撼,使其思想和创作发生很大转变。他的作品不再限于日常生活的抒情小品,也有抨击现实丑恶的杂文。在反饥饿、反内战的实际斗争中,他身患重病,签名《抗议美国扶日政策并拒绝领取美援面粉宣言》,宁愿饿死也不去领美国配售的救济粮面粉,始终保持着一个正直的爱国知识分子的气节和情操。 主要作品有《背影》《春》《欧游杂记》。 (2)对朱自清的评价 ①朱自清虽则是一个诗人,可是他的散文仍能满贮着那一种诗意。文学研究会的散文作家中,除冰心女士外,文章之美,要算他。———郁达夫 ②朱自清的成功之处是,善于通过精确的观察,细腻地抒写出对自然景色的内心感受。 ———林非 ③每回重读佩弦兄的散文,我就回想起倾听他的闲谈的乐趣,古今中外,海阔天空,不故作高深而情趣盎然。我常常想,他这样的经验,他这样的想头,不是我也有过的吗? ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~