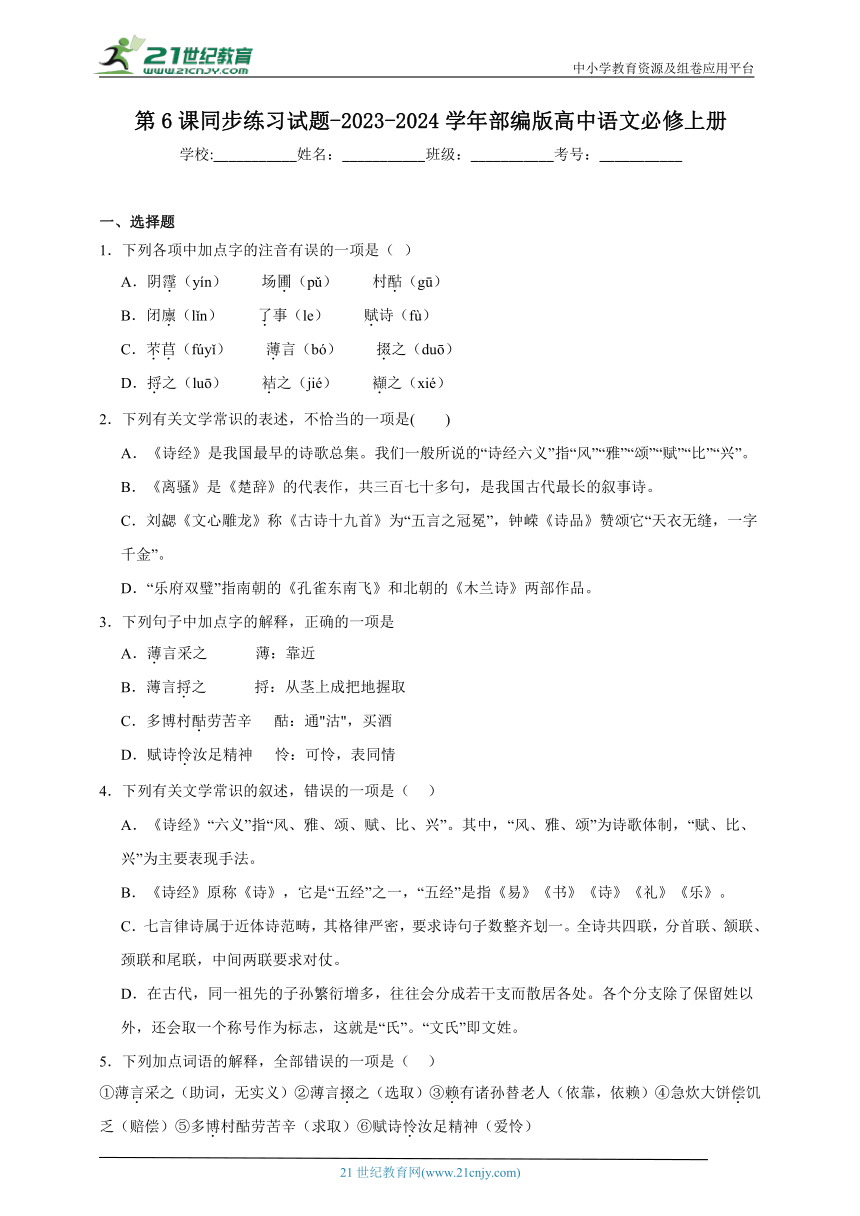

中小学教育资源及组卷应用平台 第6课同步练习试题-2023-2024学年部编版高中语文必修上册 学校:_____姓名:_____班级:_____考号:_____ 一、选择题 1.下列各项中加点字的注音有误的一项是( ) A.阴霪(yín) 场圃(pǔ) 村酤(gū) B.闭廪(lǐn) 了事(le) 赋诗(fù) C.芣苢(fúyǐ) 薄言(bó) 掇之(duō) D.捋之(luō) 袺之(jié) 襭之(xié) 2.下列有关文学常识的表述,不恰当的一项是( ) A.《诗经》是我国最早的诗歌总集。我们一般所说的“诗经六义”指“风”“雅”“颂”“赋”“比”“兴”。 B.《离骚》是《楚辞》的代表作,共三百七十多句,是我国古代最长的叙事诗。 C.刘勰《文心雕龙》称《古诗十九首》为“五言之冠冕”,钟嵘《诗品》赞颂它“天衣无缝,一字千金”。 D.“乐府双璧”指南朝的《孔雀东南飞》和北朝的《木兰诗》两部作品。 3.下列句子中加点字的解释,正确的一项是 A.薄言采之 薄:靠近 B.薄言捋之 捋:从茎上成把地握取 C.多博村酤劳苦辛 酤:通"沽",买酒 D.赋诗怜汝足精神 怜:可怜,表同情 4.下列有关文学常识的叙述,错误的一项是( ) A.《诗经》“六义”指“风、雅、颂、赋、比、兴”。其中,“风、雅、颂”为诗歌体制,“赋、比、兴”为主要表现手法。 B.《诗经》原称《诗》,它是“五经”之一,“五经”是指《易》《书》《诗》《礼》《乐》。 C.七言律诗属于近体诗范畴,其格律严密,要求诗句子数整齐划一。全诗共四联,分首联、颔联、颈联和尾联,中间两联要求对仗。 D.在古代,同一祖先的子孙繁衍增多,往往会分成若干支而散居各处。各个分支除了保留姓以外,还会取一个称号作为标志,这就是“氏”。“文氏”即文姓。 5.下列加点词语的解释,全部错误的一项是( ) ①薄言采之(助词,无实义)②薄言掇之(选取)③赖有诸孙替老人(依靠,依赖)④急炊大饼偿饥乏(赔偿)⑤多博村酤劳苦辛(求取)⑥赋诗怜汝足精神(爱怜) A.①③⑤ B.②④⑥ C.①③④ D.②⑤⑥ 二、论述类文本阅读 阅读下面的文字,完成下列小题。 话说《诗经》之“风” 风本是地球大气层内的空气涌动,它使地球上的万物能不断地接受到新鲜的空气而得以生存。那么,孔子在编集《诗经》时,为什么将一部分诗称为“风”呢?孔子自己有一段很好的解释:季康子问政于孔子曰:“如杀无道,以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善,而民善矣。君子之德风,小人之德草。草上之风,必偃。” 这就是“风气”!孔子用很形象的语言形容它,风吹草伏,风往哪边吹,草就往哪边倒伏。所以,要建立和谐社会,关键在于领导人,也就是“上行下效”。由此也形象地说明了“风”的含义,也就是说,风俗、风情、风致等,无一不是指向社会行为规范和人们的行为方式的。 换言之,《诗经》之“风”,即是各地区、各民族的“风俗习惯”。在一般的口语中,我们称为“风俗习惯”,在先秦时期的书面语言及理论中,“风”实际上就是“礼”,就是“社会行为规范”。《诗经》中的十五国风,各以其所在国家和地区得名,就是记载了各地的风俗习惯、人们的行为方式,以及他们各自的价值观、思想感情。与此相印证,《周易》中有十五个卦牵涉到“风”,每个卦都对应着一种人生或社会现象。火风鼎,火下有风则上宜有鼎,而鼎凭三足,正立不倚,既强调合作,也预示持正守位,为人倚重;风火人家,以火在下而风行其上来表达一家人团聚的景象。……周文王用“风”的各种景象论述了人世间不同的社会情状。 在现实生活中,我们每做一件事情,首先考虑的不是法律法规如何规定的,而是亲友们的看法!而这些所谓的“看法”,实际上就是一种社会行为规范。亲友们认同你这个行为,你就会大胆高兴地去做;否 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~