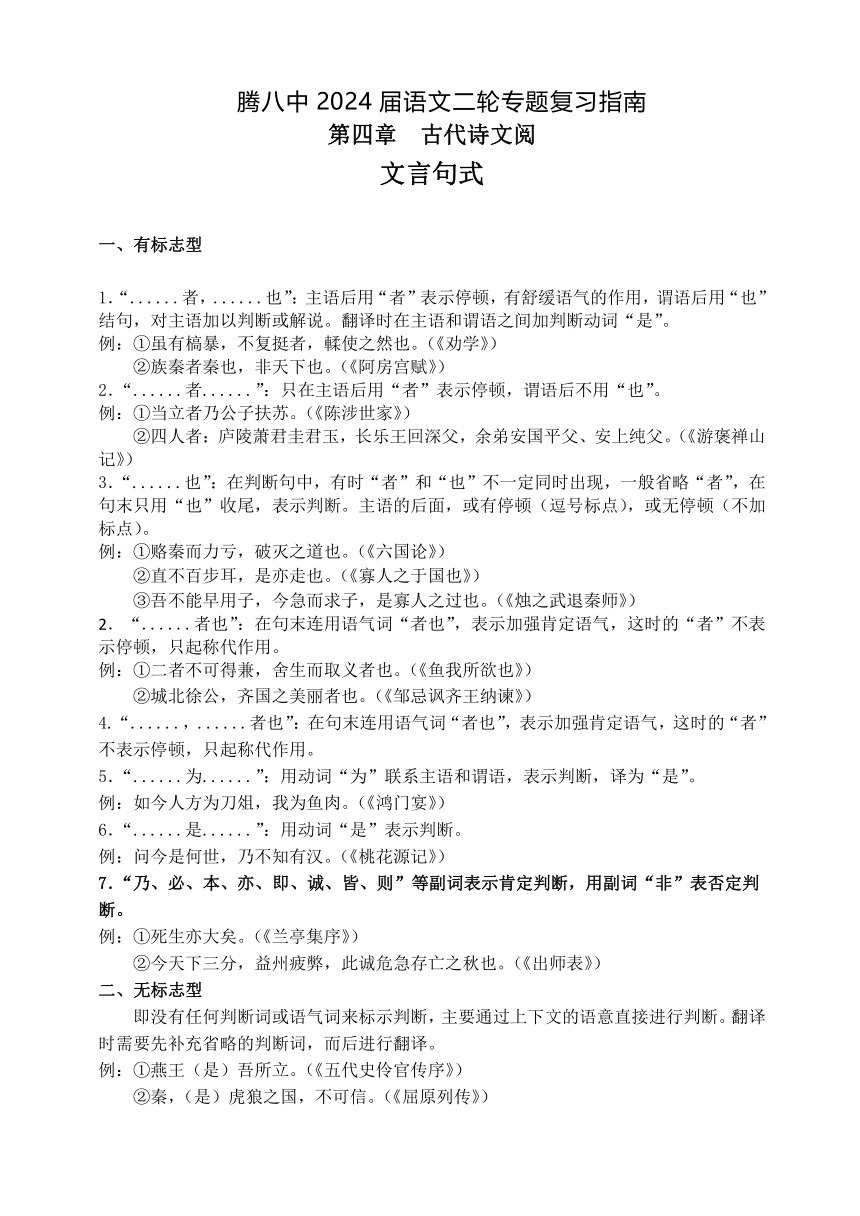

腾八中2024届语文二轮专题复习指南 第四章 古代诗文阅 文言句式 一、有标志型 1.“......者,......也”:主语后用“者”表示停顿,有舒缓语气的作用,谓语后用“也”结句,对主语加以判断或解说。翻译时在主语和谓语之间加判断动词“是”。 例:①虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。(《劝学》) ②族秦者秦也,非天下也。(《阿房宫赋》) 2.“......者......”:只在主语后用“者”表示停顿,谓语后不用“也”。 例:①当立者乃公子扶苏。(《陈涉世家》) ②四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。(《游褒禅山记》) 3.“......也”:在判断句中,有时“者”和“也”不一定同时出现,一般省略“者”,在句末只用“也”收尾,表示判断。主语的后面,或有停顿(逗号标点),或无停顿(不加标点)。 例:①赂秦而力亏,破灭之道也。(《六国论》) ②直不百步耳,是亦走也。(《寡人之于国也》) ③吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。(《烛之武退秦师》) “......者也”:在句末连用语气词“者也”,表示加强肯定语气,这时的“者”不表示停顿,只起称代作用。 例:①二者不可得兼,舍生而取义者也。(《鱼我所欲也》) ②城北徐公,齐国之美丽者也。(《邹忌讽齐王纳谏》) 4.“......,......者也”:在句末连用语气词“者也”,表示加强肯定语气,这时的“者”不表示停顿,只起称代作用。 5.“......为......”:用动词“为”联系主语和谓语,表示判断,译为“是”。 例:如今人方为刀俎,我为鱼肉。(《鸿门宴》) 6.“......是......”:用动词“是”表示判断。 例:问今是何世,乃不知有汉。(《桃花源记》) 7.“乃、必、本、亦、即、诚、皆、则”等副词表示肯定判断,用副词“非”表否定判断。 例:①死生亦大矣。(《兰亭集序》) ②今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。(《出师表》) 二、无标志型 即没有任何判断词或语气词来标示判断,主要通过上下文的语意直接进行判断。翻译时需要先补充省略的判断词,而后进行翻译。 例:①燕王(是)吾所立。(《五代史伶官传序》) ②秦,(是)虎狼之国,不可信。(《屈原列传》) 知识点2 被动句 一、有标志型 1.“谓语+于”:用介词“于”引出动作、行为的实施者,以表被动。例:六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。(《师说》) 2.“受+谓语”或“受+谓语+于”:动词前用“受”表被动,如需引人动作、行为的实施者,则在谓语之后加“于”。 例:①吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。(《赤壁之战》) ②其次毁肌肤、断肢体受辱。〔《报任安书》(节选)〕 3.“见+谓语”或“见+谓语+于”:动词前用“见”表被动,如需引入动作、行为的实施者,则在谓语之后加“于”。 例:①百姓之不见保。(《齐桓晋文之事》) ②虽欲强聒,终必不蒙见察。(《答司马谏议书》) 4.“为+动词”:“为”是介词,用在动词之前,省略宾语,引出动作、行为的实施者。 例:既自以心为形役,奚惆怅而独悲?(《归去来兮辞并序》) 5.“为......所......”或者“......为所......”;用“为”引出动作、行为的实施者,谓语前再加上“所”表示被动。 例:①有如此之势,而为秦人积威之所劫。(《六国论》) ②不者,若属皆且为所虏!(《鸿门宴》) “被+动词”:用介词“被”引出动作的发出者,其形式与现代汉语中的被动句一致,“被”的宾语往往会被省略 二、无标志型 没有标志词,需要根据上下文的文意进行判断,谓语和主语之间是支配与被支配的关系。例:①戍卒叫,函谷举。(《阿房宫赋》) “函谷”是“举”这一行为的被动承受者,“举”译为“被攻占” 知识点3 省略句 一、主语省略 第三人称一般不独立作句子的主 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~