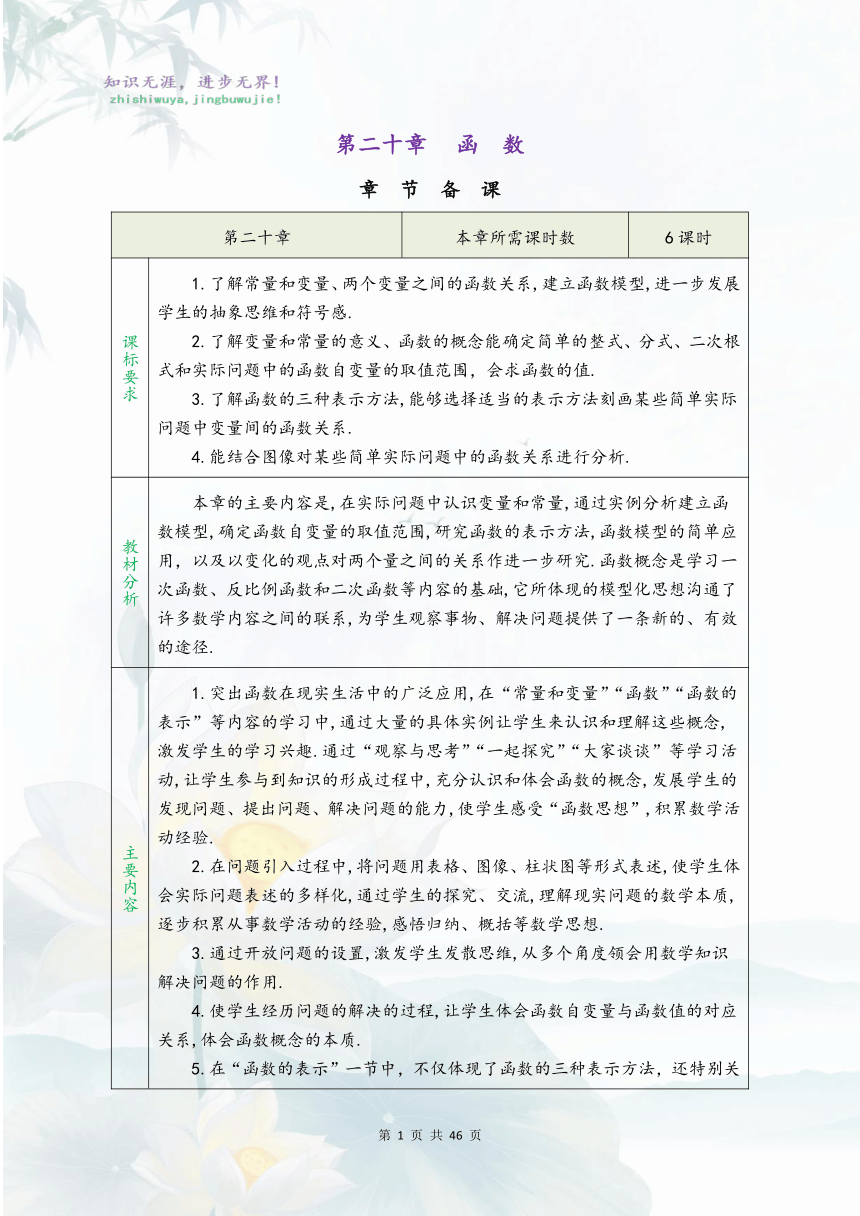

第二十章 函 数 章 节 备 课 第二十章 本章所需课时数 6课时 课标要求 1.了解常量和变量、两个变量之间的函数关系,建立函数模型,进一步发展学生的抽象思维和符号感. 2.了解变量和常量的意义、函数的概念能确定简单的整式、分式、二次根式和实际问题中的函数自变量的取值范围,会求函数的值. 3.了解函数的三种表示方法,能够选择适当的表示方法刻画某些简单实际问题中变量间的函数关系. 4.能结合图像对某些简单实际问题中的函数关系进行分析. 教材分析 本章的主要内容是,在实际问题中认识变量和常量,通过实例分析建立函数模型,确定函数自变量的取值范围,研究函数的表示方法,函数模型的简单应用,以及以变化的观点对两个量之间的关系作进一步研究.函数概念是学习一次函数、反比例函数和二次函数等内容的基础,它所体现的模型化思想沟通了许多数学内容之间的联系,为学生观察事物、解决问题提供了一条新的、有效的途径. 主要内容 1.突出函数在现实生活中的广泛应用,在“常量和变量”“函数”“函数的表示”等内容的学习中,通过大量的具体实例让学生来认识和理解这些概念,激发学生的学习兴趣.通过“观察与思考”“一起探究”“大家谈谈”等学习活动,让学生参与到知识的形成过程中,充分认识和体会函数的概念,发展学生的发现问题、提出问题、解决问题的能力,使学生感受“函数思想”,积累数学活动经验. 2.在问题引入过程中,将问题用表格、图像、柱状图等形式表述,使学生体会实际问题表述的多样化,通过学生的探究、交流,理解现实问题的数学本质,逐步积累从事数学活动的经验,感悟归纳、概括等数学思想. 3.通过开放问题的设置,激发学生发散思维,从多个角度领会用数学知识解决问题的作用. 4.使学生经历问题的解决的过程,让学生体会函数自变量与函数值的对应关系,体会函数概念的本质. 5.在“函数的表示”一节中,不仅体现了函数的三种表示方法,还特别关注了函数的三种表示方法之间的关系. 教学目标 1.让学生经历常量和变量、两个变量之间的函数关系,建立函数模型,以及用多种方法表示函数的认知过程,进一步发展学生的抽象思维和符号感. 2.通过实例,让学生了解变量和常量的意义、函数的概念;能举出现实生活中具有函数关系的例子,并能确定简单的整式、分式、二次根式和实际问题中的函数自变量的取值范围,会求函数的值;了解函数的三种表示方法,能够选择适当的表示方法刻画某些简单实际问题中变量间的函数关系. 3.使学生能结合图像对某些简单实际问题中的函数关系进行分析,对变量的变化规律进行预测,并能解决--些简单的问题. 4.让学生经历“问题情境一建立模型一求解验证”的过程,体会数学的价值,增强学生学习数学的信心. 课时分配 20.1 常量与变量 1课时 20.2 函数 2课时 20.3 函数的表示 1课时 20.4 函数的初步应用 1课时 回顾与反思 1课时 教与学建议 1.让学生充分经历建立函数模型的过程.函数模型的建立需要经历对实际情境的理解,变量之间关系的探究,问题本质的抽象,共同本质的概括等一系列过程,这是对实际情境亲身感受的积累、提炼与升华.应让学生在教科书设计的活动中去亲身体验和理解两个变量间的对应关系.在教学中,根据实际需要,可以对前面的实例进行分析,也可以再补充一些实例,但不要把问题作为概念的引例直接讲授,不要让学生去机械记忆概念. 2.教师在组织教学活动的过程中,应充分发扬民主,为学生提供自主学习及探索的空间与时间.在建立变量与常量、函数的概念时,应让学生结合具体实例进行辨析,加深对概念的理解,促使学生在课堂上积极思考、合作交流,并在活动的过程中不断地获取新知,提高数学思考的能力. 3.注意知识间的前后联系.函数关系及三种表示方法,在前面的教学中已有渗透和体现,在教学中应注意与前面知识的联系.对于今后相关 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~