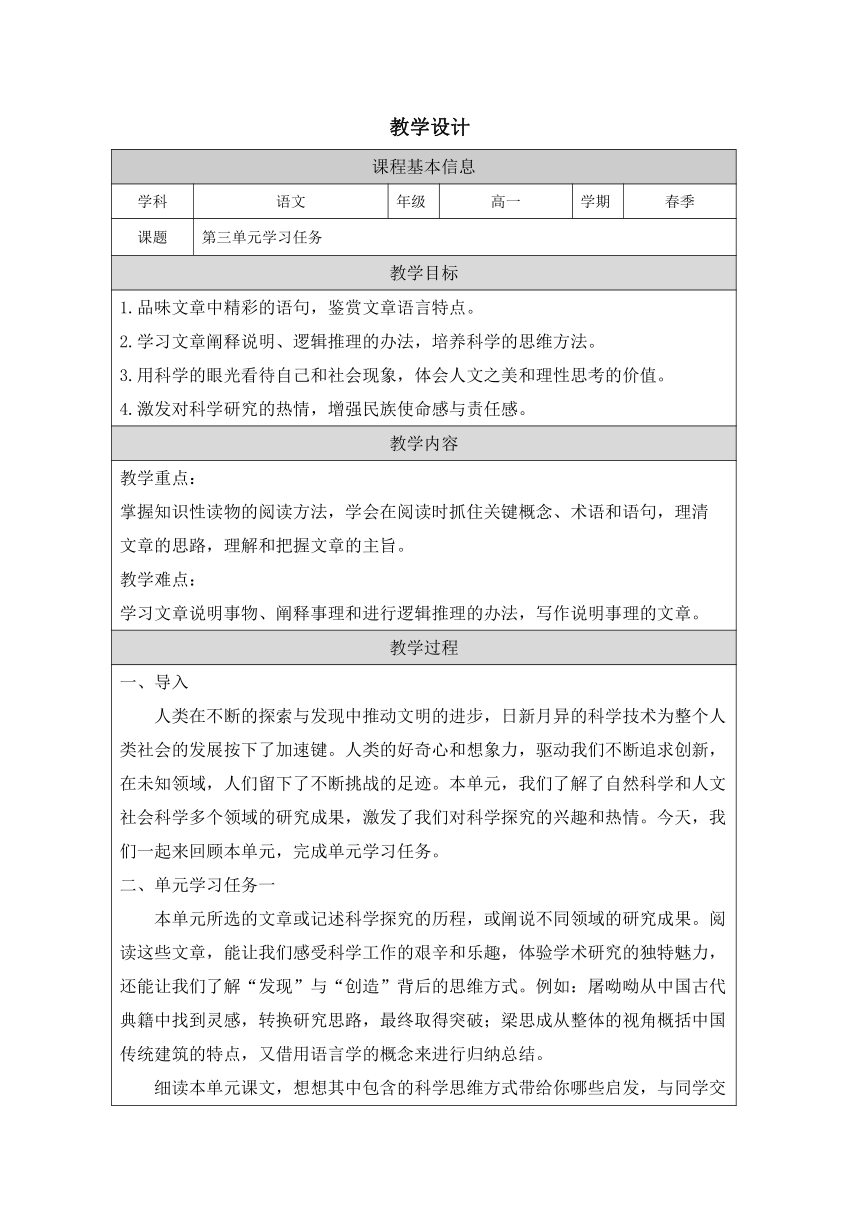

教学设计 课程基本信息 学科 语文 年级 高一 学期 春季 课题 第三单元学习任务 教学目标 1.品味文章中精彩的语句,鉴赏文章语言特点。 2.学习文章阐释说明、逻辑推理的办法,培养科学的思维方法。 3.用科学的眼光看待自己和社会现象,体会人文之美和理性思考的价值。 4.激发对科学研究的热情,增强民族使命感与责任感。 教学内容 教学重点: 掌握知识性读物的阅读方法,学会在阅读时抓住关键概念、术语和语句,理清 文章的思路,理解和把握文章的主旨。 教学难点: 学习文章说明事物、阐释事理和进行逻辑推理的办法,写作说明事理的文章。 教学过程 一、导入 人类在不断的探索与发现中推动文明的进步,日新月异的科学技术为整个人类社会的发展按下了加速键。人类的好奇心和想象力,驱动我们不断追求创新,在未知领域,人们留下了不断挑战的足迹。本单元,我们了解了自然科学和人文社会科学多个领域的研究成果,激发了我们对科学探究的兴趣和热情。今天,我们一起来回顾本单元,完成单元学习任务。 二、单元学习任务一 本单元所选的文章或记述科学探究的历程,或阐说不同领域的研究成果。阅读这些文章,能让我们感受科学工作的艰辛和乐趣,体验学术研究的独特魅力,还能让我们了解“发现”与“创造”背后的思维方式。例如:屠呦呦从中国古代典籍中找到灵感,转换研究思路,最终取得突破;梁思成从整体的视角概括中国传统建筑的特点,又借用语言学的概念来进行归纳总结。 细读本单元课文,想想其中包含的科学思维方式带给你哪些启发,与同学交流。 【活动交流】: 请各小组从本单元中任选一篇课文,选择其中感受最深的一点,与同学交流,并说明其中的思维方式对你有什么启发? 点拨提示:《青蒿素:人类征服疾病的一小步》,在五部分中,可从作者的用词、语句、标点符号入手,朗读文章,就感受最深的一点,谈谈你的体会。 《一名为物理学家的教育历程》,文中什么样的趣事引发了作者对科学的兴趣,进而走上了研究科学的历程?联系自身生活实际,感受科学探索的乐趣,谈谈对你有什么启示? 《中国建筑的特征》,作者梁思成用什么样的科学思维方式归纳总结了中国建筑的特征?他的思维方式对你有怎样的启发? 《说“木叶”》,作者林庚是如何把古诗词中多用“木叶”而不是“树叶”这一现象论述清楚的?其论证方式带给你什么启发? 三、单元学习任务二 采用何种方式阐说事理,取决于作者对事物的认识和专业修养,也与写作方式有关。阅读此类文章时,要注意文中的概念和文章的思路。细读《中国建筑的特征》和《说“木叶”》,选择其中一篇,从中找出主要概念,用一段话或一个图表揭示这些概念之间的关系,说说文章是怎样围绕这些概念进行阐说的。这两篇文章在思考方法和语言表达上各有特点,请作比较。 【合作探究】: 请各小组在《中国建筑的特征》和《说“木叶”》中任选一篇,找出文中的主要概念,梳理文章论证思路,用表格或思维导图的形式揭示概念之间的关系。 每组推选一名代表上台展示成果,并向全班同学交流作者是如何围绕这些概念进行阐说的。 其余同学围绕这两篇文章比较分析它们在思考方法和语言表达上的特点,在全班交流。 单元学习任务三 学习知识性读物,要了解其内容,还要学以致用,利用阅读所得探究一些具体问题。例如《说“木叶”》中所说的“暗示性”在古代诗歌中并不罕见。 “柳”“梅”“月”“鸿雁”等形象都具有比较强的暗示性,带有某些特定的意蕴。品读下列诗句,探究古代诗词中的“柳”经常出现在什么样的场景中,能引起哪些联想,具有怎样的暗示性。也可自选形象,搜集资料,分析它们在具体诗作中的含义,思考其暗示性的由来。 【自主探究】: 请同学们共同查阅资料,找出不同诗句中“柳”的含义,探究其 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~