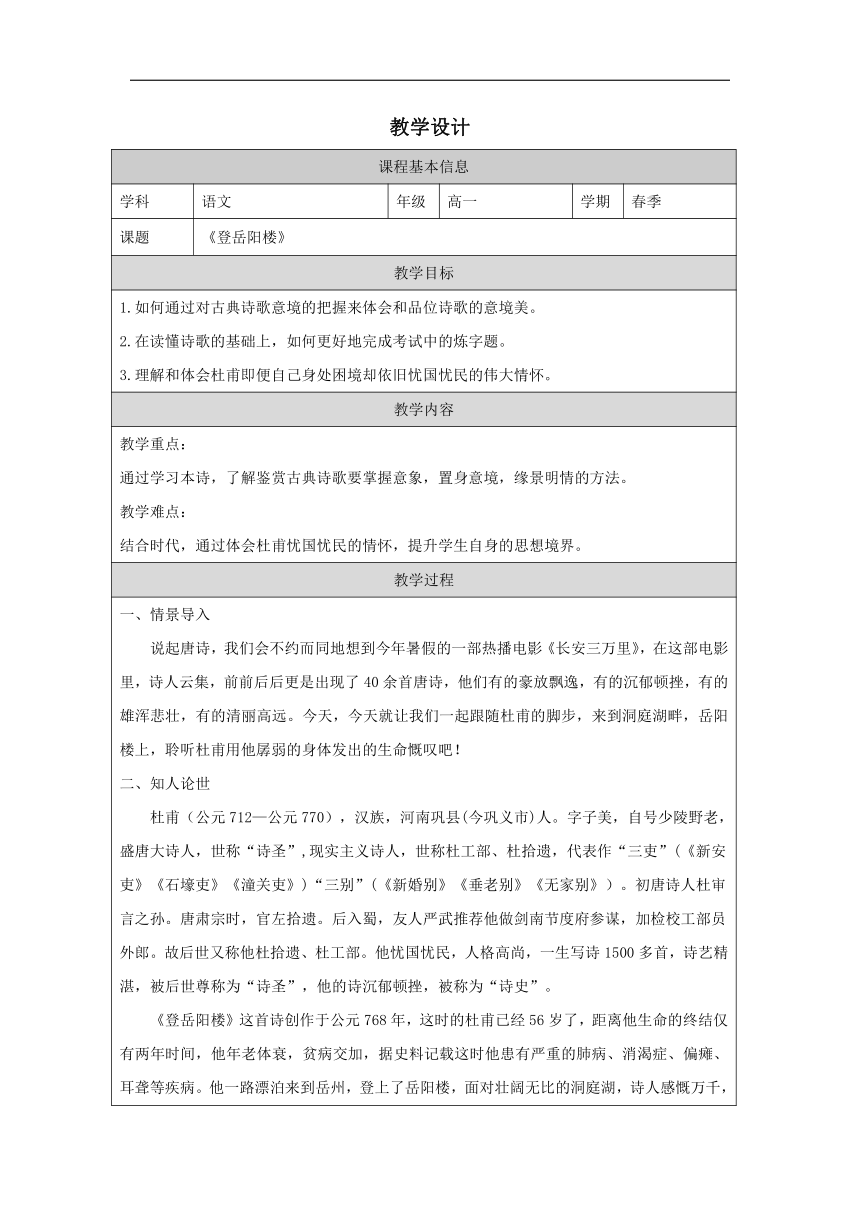

教学设计 课程基本信息 学科 语文 年级 高一 学期 春季 课题 《登岳阳楼》 教学目标 1.如何通过对古典诗歌意境的把握来体会和品位诗歌的意境美。 2.在读懂诗歌的基础上,如何更好地完成考试中的炼字题。 3.理解和体会杜甫即便自己身处困境却依旧忧国忧民的伟大情怀。 教学内容 教学重点: 通过学习本诗,了解鉴赏古典诗歌要掌握意象,置身意境,缘景明情的方法。 教学难点: 结合时代,通过体会杜甫忧国忧民的情怀,提升学生自身的思想境界。 教学过程 情景导入 说起唐诗,我们会不约而同地想到今年暑假的一部热播电影《长安三万里》,在这部电影里,诗人云集,前前后后更是出现了40余首唐诗,他们有的豪放飘逸,有的沉郁顿挫,有的雄浑悲壮,有的清丽高远。今天,今天就让我们一起跟随杜甫的脚步,来到洞庭湖畔,岳阳楼上,聆听杜甫用他孱弱的身体发出的生命慨叹吧! 二、知人论世 杜甫(公元712—公元770),汉族,河南巩县(今巩义市)人。字子美,自号少陵野老,盛唐大诗人,世称“诗圣”,现实主义诗人,世称杜工部、杜拾遗,代表作“三吏”(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)。初唐诗人杜审言之孙。唐肃宗时,官左拾遗。后入蜀,友人严武推荐他做剑南节度府参谋,加检校工部员外郎。故后世又称他杜拾遗、杜工部。他忧国忧民,人格高尚,一生写诗1500多首,诗艺精湛,被后世尊称为“诗圣”,他的诗沉郁顿挫,被称为“诗史”。 《登岳阳楼》这首诗创作于公元768年,这时的杜甫已经56岁了,距离他生命的终结仅有两年时间,他年老体衰,贫病交加,据史料记载这时他患有严重的肺病、消渴症、偏瘫、耳聋等疾病。他一路漂泊来到岳州,登上了岳阳楼,面对壮阔无比的洞庭湖,诗人感慨万千,写下了这首诗。 三、初步感知 1、听读:学生听《登岳阳楼》的配乐朗诵,并尝试着诵读。 2、掌握诗歌重点字词,并能够准确翻译诗歌。 四、深入分析 1、回忆以往学过的诗歌,明确《登岳阳楼》的诗歌题材,知道“登临诗”的基本模式:登临何处;所见何景;抒发何情。 2、置身诗境:诗的前两联作者选用了哪些意象?这些意象有何特点?给我们营造了怎样的意境? 明确:洞庭水、岳阳楼、吴楚、乾坤 意象特点:辽阔的洞庭水,雄伟的岳阳楼,广袤的吴楚大地,博大的乾坤日月 意境:雄浑博大 3、咬文嚼字:“吴楚东南坼,乾坤日月浮”是写洞庭湖的佳句,古人称这两句为描写洞庭湖的千古绝唱。 宋代的刘须溪称它是“气压百代,为五言雄浑之绝。” 明代的王嗣(sì)奭(shì)又评价说“已尽大观,后来诗人,何处措手。”这两句诗歌中哪两个字最具有表现力?结合诗句简要分析。 明确:最具有表现力的是坼和浮。 “坼”:分裂,洞庭湖将吴、楚两地分开;洞庭湖波涛万顷、巨浪千层,方圆数千里的吴楚大地分为两片,刹那间,乾坤摇动、天崩地解———显示出洞庭湖的磅礴气势!“浮”:漂浮,日月和星辰都漂浮在洞庭湖上。这就呈现出了一种动态感,在诗人的笔下,洞庭湖包容天地万物,并且主宰着它们的沉浮,日月星辰都随着湖水的波动而漂荡起落。这两句运用夸张,化静为动,描绘了诗人登楼所见的洞庭湖之景,气势磅礴,宏伟壮阔奇丽。彰显了诗人博大的胸襟,表现了诗人热爱祖国河山的情怀。 4、缘景明情:作者在后两联抒发了怎样的情感? 明确:身世之悲———孤独凄凉 深切思念———担忧挂念 家国之忧———战乱频仍 无以报国 五、课堂小结 儒家说:“达则兼济天下,穷则独善其身。”此时的杜甫呢?他是“穷也胸怀天下,胸怀百姓”啊,他真的是当之无愧的“诗圣”。孤舟虽小却装着整个天下,衰老多病的躯体中,仍然跳动着一颗忧国忧民的赤诚之心。 任何伟大的诗人之所以伟大,是因为他的痛苦和幸福都植根于社会和历史 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~