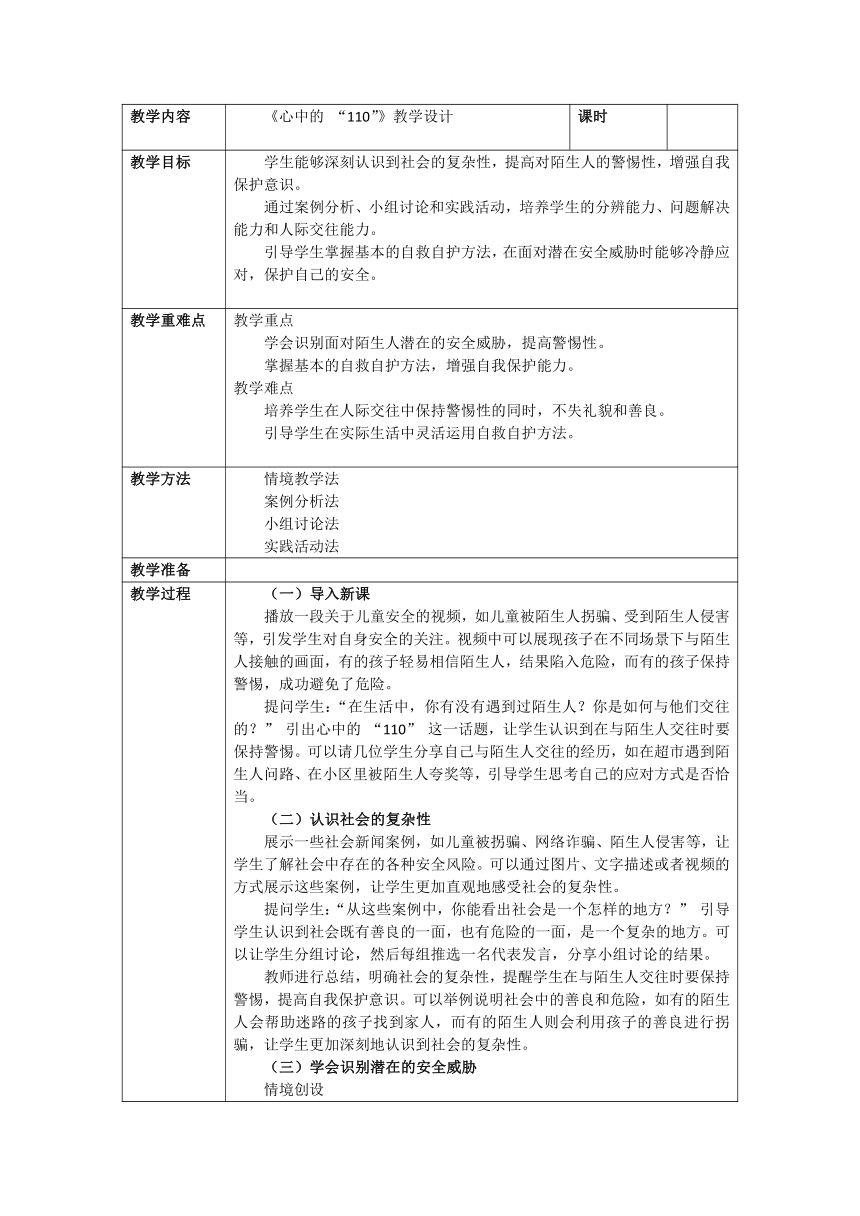

教学内容 《心中的 “110”》教学设计 课时 教学目标 学生能够深刻认识到社会的复杂性,提高对陌生人的警惕性,增强自我保护意识。 通过案例分析、小组讨论和实践活动,培养学生的分辨能力、问题解决能力和人际交往能力。 引导学生掌握基本的自救自护方法,在面对潜在安全威胁时能够冷静应对,保护自己的安全。 教学重难点 教学重点 学会识别面对陌生人潜在的安全威胁,提高警惕性。 掌握基本的自救自护方法,增强自我保护能力。 教学难点 培养学生在人际交往中保持警惕性的同时,不失礼貌和善良。 引导学生在实际生活中灵活运用自救自护方法。 教学方法 情境教学法 案例分析法 小组讨论法 实践活动法 教学准备 教学过程 (一)导入新课 播放一段关于儿童安全的视频,如儿童被陌生人拐骗、受到陌生人侵害等,引发学生对自身安全的关注。视频中可以展现孩子在不同场景下与陌生人接触的画面,有的孩子轻易相信陌生人,结果陷入危险,而有的孩子保持警惕,成功避免了危险。 提问学生:“在生活中,你有没有遇到过陌生人?你是如何与他们交往的?” 引出心中的 “110” 这一话题,让学生认识到在与陌生人交往时要保持警惕。可以请几位学生分享自己与陌生人交往的经历,如在超市遇到陌生人问路、在小区里被陌生人夸奖等,引导学生思考自己的应对方式是否恰当。 (二)认识社会的复杂性 展示一些社会新闻案例,如儿童被拐骗、网络诈骗、陌生人侵害等,让学生了解社会中存在的各种安全风险。可以通过图片、文字描述或者视频的方式展示这些案例,让学生更加直观地感受社会的复杂性。 提问学生:“从这些案例中,你能看出社会是一个怎样的地方?” 引导学生认识到社会既有善良的一面,也有危险的一面,是一个复杂的地方。可以让学生分组讨论,然后每组推选一名代表发言,分享小组讨论的结果。 教师进行总结,明确社会的复杂性,提醒学生在与陌生人交往时要保持警惕,提高自我保护意识。可以举例说明社会中的善良和危险,如有的陌生人会帮助迷路的孩子找到家人,而有的陌生人则会利用孩子的善良进行拐骗,让学生更加深刻地认识到社会的复杂性。 (三)学会识别潜在的安全威胁 情境创设 创设一些与陌生人交往的情境,如在公园遇到陌生人搭讪、在学校门口遇到陌生人问路、在网上收到陌生人的信息等。可以通过角色扮演的方式让学生更加真实地感受这些情境,提高学生的参与度。 提问学生:“在这些情境中,你觉得可能存在哪些安全威胁?” 引导学生思考陌生人的行为可能带来的风险。可以让学生从陌生人的言语、行为、表情等方面进行分析,找出可能存在的安全威胁。 案例分析 展示一些实际的案例,如儿童被陌生人拐骗的案例、网络诈骗的案例、陌生人侵害的案例等。可以通过图片、文字描述或者视频的方式展示这些案例,让学生更加直观地了解陌生人可能带来的安全风险。 组织学生进行小组讨论,分析案例中陌生人的行为特点和潜在的安全威胁。可以让学生从陌生人的目的、手段、后果等方面进行分析,找出陌生人的行为特点和潜在的安全威胁。 请各小组代表发言,分享小组讨论的结果。可以让学生在发言中互相学习,拓宽自己的思维角度。 教师进行总结,归纳陌生人可能带来的安全威胁,如拐骗、诈骗、侵害等。可以通过举例说明的方式让学生更加深刻地认识到陌生人可能带来的安全威胁。 警惕信号 引导学生思考在与陌生人交往时,哪些信号可以提醒我们可能存在安全威胁。可以让学生从陌生人的言语、行为、表情等方面进行分析,找出可能存在的警惕信号。 学生可能会回答陌生人的过度热情、不合理的要求、奇怪的行为等都可能是警惕信号。可以让学生举例说明这些警惕信号,如陌生人主动给孩子送礼物、要求孩子跟自己走、行为举止怪异等。 教师进行总结,提 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~