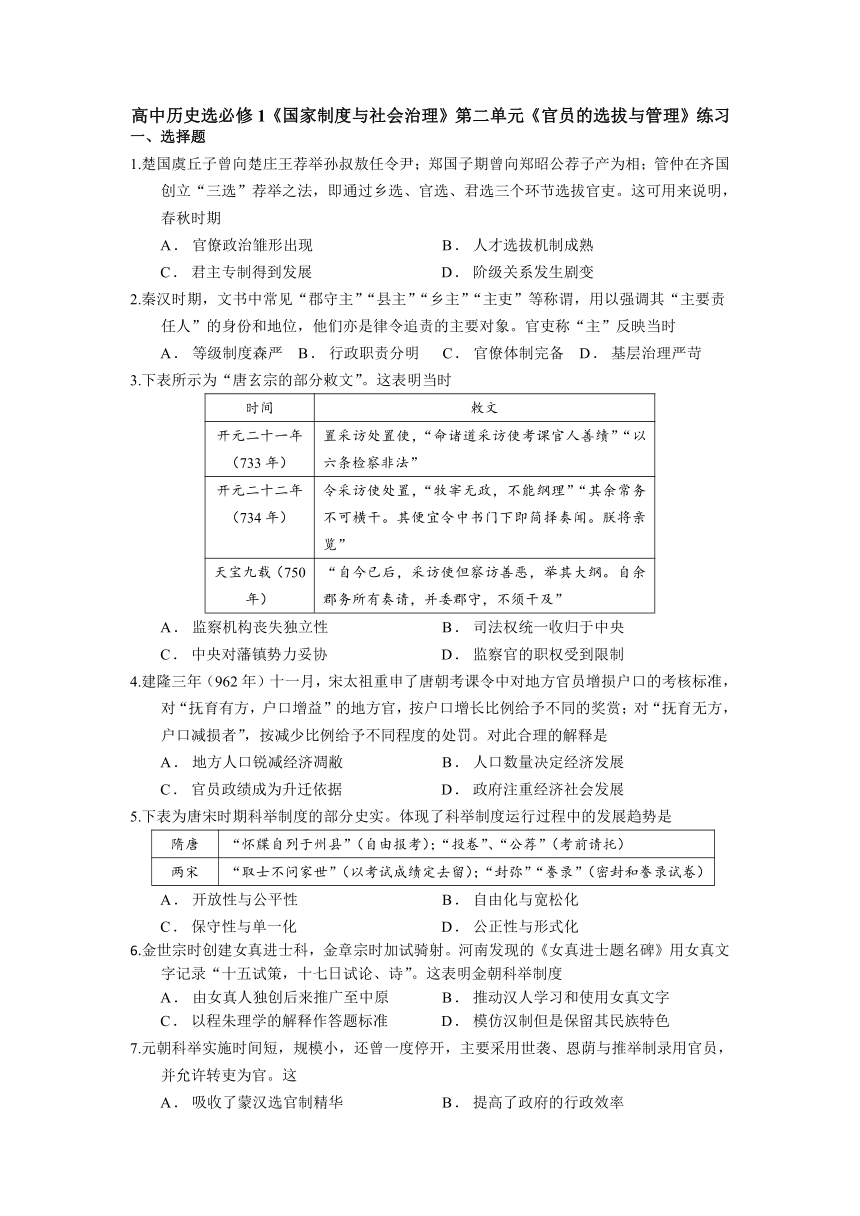

高中历史选必修1《国家制度与社会治理》第二单元《官员的选拔与管理》练习 选择题 1.楚国虞丘子曾向楚庄王荐举孙叔敖任令尹;郑国子期曾向郑昭公荐子产为相;管仲在齐国创立“三选”荐举之法,即通过乡选、官选、君选三个环节选拔官吏。这可用来说明,春秋时期 A.官僚政治雏形出现 B.人才选拔机制成熟 C.君主专制得到发展 D.阶级关系发生剧变 2.秦汉时期,文书中常见“郡守主”“县主”“乡主”“主吏”等称谓,用以强调其“主要责任人”的身份和地位,他们亦是律令追责的主要对象。官吏称“主”反映当时 A.等级制度森严 B.行政职责分明 C.官僚体制完备 D.基层治理严苛 3.下表所示为“唐玄宗的部分敕文”。这表明当时 时间 敕文 开元二十一年(733年) 置采访处置使,“命诸道采访使考课官人善绩”“以六条检察非法” 开元二十二年(734年) 令采访使处置,“牧宰无政,不能纲理”“其余常务不可横干。其便宜令中书门下即简择奏闻。朕将亲览” 天宝九载(750年) “自今已后,采访使但察访善恶,举其大纲。自余郡务所有奏请,并委郡守,不须干及” A.监察机构丧失独立性 B.司法权统一收归于中央 C.中央对藩镇势力妥协 D.监察官的职权受到限制 4.建隆三年(962年)十一月,宋太祖重申了唐朝考课令中对地方官员增损户口的考核标准,对“抚育有方,户口增益”的地方官,按户口增长比例给予不同的奖赏;对“抚育无方,户口减损者”,按减少比例给予不同程度的处罚。对此合理的解释是 A.地方人口锐减经济凋敝 B.人口数量决定经济发展 C.官员政绩成为升迁依据 D.政府注重经济社会发展 5.下表为唐宋时期科举制度的部分史实。体现了科举制度运行过程中的发展趋势是 隋唐 “怀牒自列于州县”(自由报考);“投卷”、“公荐”(考前请托) 两宋 “取士不问家世”(以考试成绩定去留);“封弥”“誊录”(密封和誊录试卷) A.开放性与公平性 B.自由化与宽松化 C.保守性与单一化 D.公正性与形式化 6.金世宗时创建女真进士科,金章宗时加试骑射。河南发现的《女真进士题名碑》用女真文字记录“十五试策,十七日试论、诗”。这表明金朝科举制度 A.由女真人独创后来推广至中原 B.推动汉人学习和使用女真文字 C.以程朱理学的解释作答题标准 D.模仿汉制但是保留其民族特色 7.元朝科举实施时间短,规模小,还曾一度停开,主要采用世袭、恩荫与推举制录用官员,并允许转吏为官。这 A.吸收了蒙汉选官制精华 B.提高了政府的行政效率 C.丰富了官僚政治的形式 D.限制了社会阶层的流动 8.图2是某学者对明代乡试策问中涉及的边事时务策的研究笔记。从图2中的信息可知明代 A.科举考试方式发生变化 B.南北分卷导致内容混乱 C.知识分子关注现实问题 D.经世致用学风日益盛行 9.1904年初,清政府颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制,学堂选官制度由此正式设立,规定自高等小学以上按毕业考试结果获相应的奖励出身,并授以官职或得以升学。此举 A.废除了科举选官制度 B.推动了近代教育发展 C.挽救了满清统治危机 D.加速了资本主义发展 10.1898年,光绪皇帝颁布科举改革的谕旨,不久因戊戌政变而中断。1901年6月,清政府却下令停止武科举,文科举取消八股,乡会试改用策论,注重实学和实务。这一变化主要是由于 A.西学东渐逐渐深入 B.废除科举成为共识 C.统治危机不断加剧 D.学堂选官制度确立 11.孙中山在谈及文官管理时说:“文官应立志以国家为己任,把建设将来社会事业的责任担负起来,凡职业无论高卑,若不能立志,虽做皇帝,做总统亦无事可做;若能立志,则虽做一小官,做一工人,亦足以成大事。”孙中山在此强调了官员的 A.家国情怀与社会责任 B.社会地位与职业操守 C.家国情怀与办事能力 D.公仆角色和道 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~