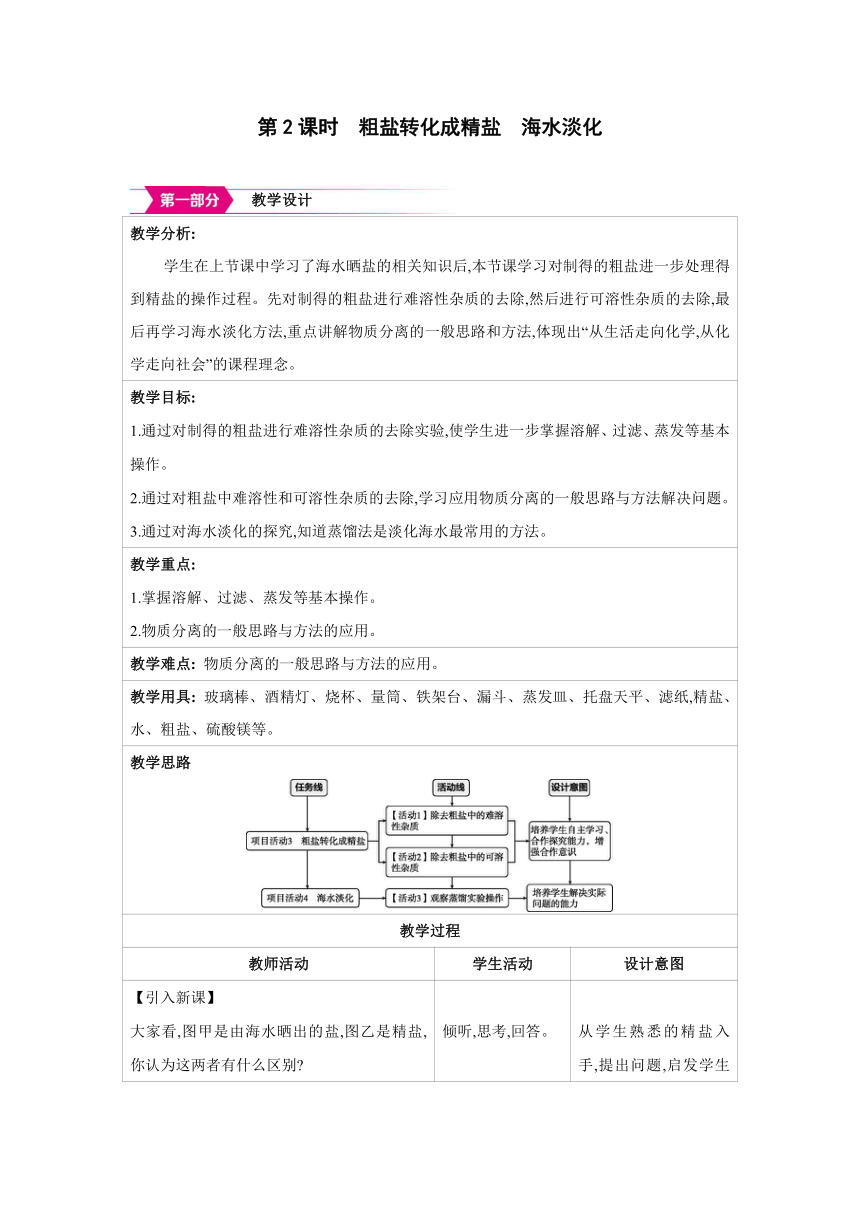

世界 第2课时 粗盐转化成精盐 海水淡化 教学设计 教学分析: 学生在上节课中学习了海水晒盐的相关知识后,本节课学习对制得的粗盐进一步处理得到精盐的操作过程。先对制得的粗盐进行难溶性杂质的去除,然后进行可溶性杂质的去除,最后再学习海水淡化方法,重点讲解物质分离的一般思路和方法,体现出“从生活走向化学,从化学走向社会”的课程理念。 教学目标: 1.通过对制得的粗盐进行难溶性杂质的去除实验,使学生进一步掌握溶解、过滤、蒸发等基本操作。 2.通过对粗盐中难溶性和可溶性杂质的去除,学习应用物质分离的一般思路与方法解决问题。 3.通过对海水淡化的探究,知道蒸馏法是淡化海水最常用的方法。 教学重点: 1.掌握溶解、过滤、蒸发等基本操作。 2.物质分离的一般思路与方法的应用。 教学难点: 物质分离的一般思路与方法的应用。 教学用具: 玻璃棒、酒精灯、烧杯、量筒、铁架台、漏斗、蒸发皿、托盘天平、滤纸,精盐、水、粗盐、硫酸镁等。 教学思路 教学过程 教师活动 学生活动 设计意图 【引入新课】 大家看,图甲是由海水晒出的盐,图乙是精盐,你认为这两者有什么区别 大家都知道粗盐中含有泥沙等不溶性杂质,怎样除去粗盐中的不溶性杂质呢 今天同学们就来体验一下这一过程! 倾听,思考,回答。 从学生熟悉的精盐入手,提出问题,启发学生进行思考,激发学生的探究欲望。 项目活动3 粗盐转化成精盐 【活动1】 除去粗盐中的难溶性杂质 组织学生设计实验方案并进行评价,选出合适的方案(即溶解、过滤、蒸发的总体思路)。 引导学生分组进行[实验7-7] 粗盐中难溶性杂质的去除。 1.粗盐溶解。 称取3.0 g粗盐,加入烧杯中,倒入10 mL水,用玻璃棒搅拌使其溶解。 2.过滤 准备好放有滤纸的漏斗,在铁架台上安装好过滤装置,进行粗盐溶液的过滤。 3.蒸发 滤液倒入蒸发皿中,加热,加热过程中不断搅拌至出现较多晶体时,停止加热。 4.称量、计算产率 用玻璃棒将固体转移到洁净的纸片上称量,计算产率。 回顾所学知识并交流讨论,然后回答。 动手操作并记录,填写学案实验报告。 培养学生的动手操作、观察和分析能力,学会完成实验报告。 【分析与讨论】 1.实验过程中进行过滤和蒸发应掌握什么要领 2.玻璃棒在本实验各步骤中分别起什么作用 3.粗盐提纯后的产物是纯净物还是混合物 产物中还含有哪些物质 【总结】 1.(1)过滤操作要点: “一贴”:滤纸紧贴漏斗内壁;“二低”:滤纸边缘低于漏斗边缘,漏斗内液面低于滤纸边缘;“三靠”:盛液烧杯口紧靠在倾斜的玻璃棒中部,玻璃棒斜靠在三层滤纸一边,漏斗末端尖嘴紧靠接液烧杯内壁。 (2)蒸发操作要点:①用玻璃棒搅拌可防止局部温度过高,造成液滴飞溅;②当蒸发皿中有较多固体析出时停止加热。 2.溶解:玻璃棒的作用为搅拌,加快溶解的速率;过滤:玻璃棒的作用为引流;蒸发:玻璃棒的作用为搅拌,防止局部温度过高,造成液滴飞溅;称量、计算产率:玻璃棒的作用为转移固体。 3.粗盐提纯后的产物是混合物,产物中还含有氯化镁、硫酸镁等可溶性物质。 【反思与评价】 “溶解—过滤—蒸发”的方法适合分离什么特点的混合物 “溶解—过滤—蒸发”的方法适合分离能溶于水和难溶于水的物质。 学生思考,讨论,交流。 倾听,思考,记录。 培养学生的合作意识,锻炼学生的表达能力。 培养学生的归纳总结能力。 【活动2】 除去粗盐中的可溶性杂质 【讨论交流】 组织学生结合教材P57“表7-6 某粗盐的部分配方及70 ℃时氯化钠和硫酸镁的溶解度”数据,讨论分离可溶性杂质的方法(即过滤氯化钠的热饱和溶液的总体思路)。 引导学生分组进行[实验7-8] 粗盐中可溶性杂质的去除。 1.称量:称量3 g粗盐,或按照表7-6的配方取2.7 g氯化钠和0.3 g硫酸镁配成粗盐。 2.溶解并过滤:将粗盐放到滤纸上,加入一定量70 ℃的水(不少于计算所得的最小质量),并趁热 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~