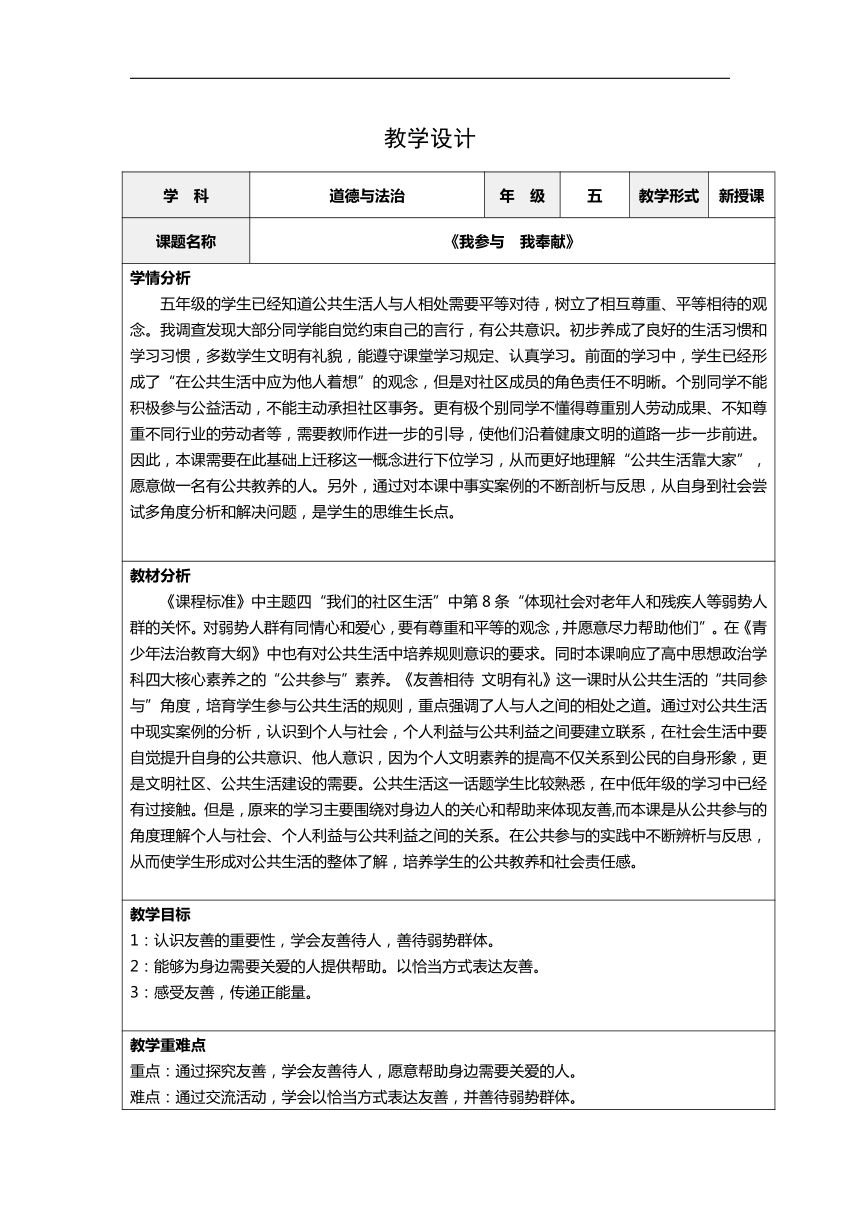

教学设计 学 科 道德与法治 年 级 五 教学形式 新授课 课题名称 《我参与 我奉献》 学情分析 五年级的学生已经知道公共生活人与人相处需要平等对待,树立了相互尊重、平等相待的观念。我调查发现大部分同学能自觉约束自己的言行,有公共意识。初步养成了良好的生活习惯和学习习惯,多数学生文明有礼貌,能遵守课堂学习规定、认真学习。前面的学习中,学生已经形成了“在公共生活中应为他人着想”的观念,但是对社区成员的角色责任不明晰。个别同学不能积极参与公益活动,不能主动承担社区事务。更有极个别同学不懂得尊重别人劳动成果、不知尊重不同行业的劳动者等,需要教师作进一步的引导,使他们沿着健康文明的道路一步一步前进。因此,本课需要在此基础上迁移这一概念进行下位学习,从而更好地理解“公共生活靠大家”,愿意做一名有公共教养的人。另外,通过对本课中事实案例的不断剖析与反思,从自身到社会尝试多角度分析和解决问题,是学生的思维生长点。 教材分析 《课程标准》中主题四“我们的社区生活”中第8条“体现社会对老年人和残疾人等弱势人群的关怀。对弱势人群有同情心和爱心,要有尊重和平等的观念,并愿意尽力帮助他们”。在《青少年法治教育大纲》中也有对公共生活中培养规则意识的要求。同时本课响应了高中思想政治学科四大核心素养之的“公共参与”素养。《友善相待 文明有礼》这一课时从公共生活的“共同参与”角度,培育学生参与公共生活的规则,重点强调了人与人之间的相处之道。通过对公共生活中现实案例的分析,认识到个人与社会,个人利益与公共利益之间要建立联系,在社会生活中要自觉提升自身的公共意识、他人意识,因为个人文明素养的提高不仅关系到公民的自身形象,更是文明社区、公共生活建设的需要。公共生活这一话题学生比较熟悉,在中低年级的学习中已经有过接触。但是,原来的学习主要围绕对身边人的关心和帮助来体现友善,而本课是从公共参与的角度理解个人与社会、个人利益与公共利益之间的关系。在公共参与的实践中不断辨析与反思,从而使学生形成对公共生活的整体了解,培养学生的公共教养和社会责任感。 教学目标 1:认识友善的重要性,学会友善待人,善待弱势群体。 2:能够为身边需要关爱的人提供帮助。以恰当方式表达友善。 3:感受友善,传递正能量。 教学重难点 重点:通过探究友善,学会友善待人,愿意帮助身边需要关爱的人。 难点:通过交流活动,学会以恰当方式表达友善,并善待弱势群体。 教学策略: 信息技术手段的使用 课前剪辑视频、制作多媒体课件。 2.教学重难点的解决办法 为使教学内容生动深刻,采用模拟体验、讨论交流等学习方法,把家庭资源、课本资源、社会资源、学生自身资源结合起来,多方位打开学生的情感、认知、行为等多元智能。学生借助对真实生活情境的讨论,通过对比,发现帮助别人要采用恰当的方式关注他人感受。组长汇报交流进一步认识到了换位思考、与人为善会让我们的社会更加美好。 教学过程与方法 教学环节 教师活动 学生活动 设计意图 一、导入新课 探究友善 知友善 悟友善 三、践行友善 一、1.播放滨州短视频《守望相助 共迎曙光》。 看了这个视频,你有什么想说的? 师:这节课我们一起来学习第一课时《友善相待》。 二、 (一)1.汇报交流。课前我们调查了生活中的友善事例,下面请各组代表来汇报。 2.师:出示课件:“友善”。 (二)活动一:用温暖传递爱心 1.播放视频《环卫工人的爱心早餐》。 2.看了这个视频,你有什么想说的? 3.为环卫工人提供免费早餐,餐馆老板为什么要这么做呢? (板书:彼此关爱 相互帮助) 4.情境讨论“我能做”“我来做” 同学们,如果我们也遇到了需要关爱的人,这时我们可以为他们做些什么呢? 师总结: 活动二 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~